|

Zwangsarbeiter

und Kriegsgefangene im Dritten Reich in Heuchlingen Einführung Erzeugungsschlacht 1938 - Vorboten einer großen Sache? Vorgeschichte Erst verpönt - dann willkommen

Zwangsmaßnahmen Arbeitspflicht auch für deutsche Staatsbürger- aus Gd. Akten - 2012 Prekärer Arbeitskräftemangel in der deutschen Landwirtschaft .

Es reichte wohl nicht aus. Die Eingaben nach Arbeitskräften

nahmen zu. Schon 1938 haben auch in Hchl. landwirtsch.

Betriebe Arbeitskräfte angefordert. Für 21 Betriebe wurden Betriebskarteien

angelegt. – in der Anlage

(in pdf) sehen wir eine solche Eingabe nach Arbeitskräften

aus dem Jahr 1942. Auch Ehefrauen, Mütter und Witwen, wurden nun

verpflichtet während der Erntesaison zumindest stundenweise sich als

Arbeitskraft einzubringen- - s.

auch hierzu eine kurze Auflistung in den Anlagen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterklassen

. Zwangsarbeiter waren nicht gleich Zwangsarbeiter.

Die Menschen aus den Ostgebieten wurden nach ihrer Herkunft bewertet.

Als Angehörige von "Arbeitsvölkern" wurden die ausländischen

Arbeitskräfte gegenüber den deutschen "Herrenmenschen" durch

zahlreiche Bestimmungen deklassiert und entrechtet. Dabei zeigte die

unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Nationen ein hierarchisches

System, bei dem die Zwangsarbeiter und - Arbeiterinnen aus der Sowjetunion

auf der untersten Stufe standen, gefolgt von den Polen und Polinnen. In der oberen Bewertungsstufe des "Reichseinsatzes" standen

die Tschechen, die als Bewohner des "Protektorats Böhmen u. Mähren"

1939 zu Inländer (zweiter Klasse) erklärt wurden. Da die Meldung von

Freiwilligen auch dort nicht das gewünschte Ausmaß erreichte, gingen

die deutschen Besatzer schon 1939 zu Zwangsmaßnahmen über. Einen Sonderstatus hatten auch Arbeitskräfte aus der Ukraine

und den baltischen Staaten. Offensichtlich wurde mit den dortigen

Behörden ein Sonderstatus ausgehandelt. So erfuhren die ukrainischen

Landarbeiterinnen eine verhältnismassig großzügige Reisefreiheit und

Urlaubsgewährung zum Besuch ihrer Angehörigen in der Heimat- wie es

am Beispiel der Ukrainerin Rusin Anna - s. Arbeitsbuch 332/001849

A.B. zu sehen ist. Auf der untersten Stufe standen, wie schon erwähnt, die Russen,

gefolgt von den Polen. Polnische Arbeitskräfte

. So

wurden auch

die Bauern kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe dazu

angehalten, ihre polnischen Arbeitskräfte getrennt vom übrigen Gesinde

unterzubringen und sie auch bei den Mahlzeiten zu separieren. Um sexuelle

Beziehungen zwischen Polen und deutschen Frauen zu unterbinden, wurde

das Reichsarbeitsministerium aufgefordert, dafür Sorge zu tragen,

dass ebenso viele polnische Frauen wie Männer in einer Region zum

Arbeitseinsatz kämen. Schwangerschaften blieben natürlich nicht aus - wie

auch? Schwangere Zwangsarbeiterinnen aus Polen und der Sowjetunion

wurden ab 1943 zur Abtreibung genötigt oder mussten ihre Kinder in

Entbindungsbaracken zur Welt bringen. Nach wenigen Tagen hatten sie

an ihre Arbeitsstätten zurückzukehren. Die Babys blieben in den Baracken

zurück, oder wurden in Säuglingslagern untergebracht. Im NS-Sprachgebrauch

wurden die Säuglingssammellager hochtrabend "Ausländerkinderpflegestätte"

genannt. Diese dunkle Geschichte haben wir in einem separaten Abschnitt kurz ausgeleuchtet. Erträgliches

Los in der

Landwirtschaft. Ostarbeiter Einsatz von Kriegsgefangenen. Mit Fortdauer des Krieges kamen jetzt

auch immer mehr Kriegsgefangene als Arbeitskräfte im Reich zum Einsatz.

Die polnischen Kriegsgefangenen. wurden schon nach einigen Monaten

bis auf wenige Tausend in den Zivilstatus überführt, ebenso die Niederländer.

Dann arbeiteten bis zu 1,3 Mill. französische Kriegsgefangene zeitweise

in der deutschen Wirtschaft. 90 000 wurden gegen französische Zivilarbeiter

ausgetauscht. Ca. 220 000 wählten die Möglichkeit, durch Überführung

in den Zivilstatus mehr Geld zu verdienen - handelten sich in der

Heimat dadurch aber den Vorwurf der Kollaboration ein. Sowjetische Kriegsgefangene wurden in den ersten Monaten nach

dem Russlandfeldzug im Juni 1941 nur sehr selten im Reichsgebiet eingesetzt.

Über 2 Mill. ließ die Wehrmacht verhungern. Erst Ende Okt. 1941 erfolgte

dann der Einsatz im Reich, vorzugsweise im Bergbau. Etwa die Hälfte

von ihnen starb. Ein etwas besseres Schicksal als die Sowjets erlitten

die etwa 500 000 italienischen "Militärinternierten" nach

dem Spätsommer 1943. ............................................ ............................................ Zwangsarbeiter

und Kriegsgefangene in Heuchlingen Zwangsarbeiter in Heuchlingen Im Einwohnermeldeamt Heuchlingen liegen

ein "Zugangs- und Abgangsbuch zur Meldekartothek" vor. In

diesen Büchern sind die Zuzüge/Abgänge aller -also auch deutsche,

Personen nach Heuchlingen, bzw. deren Wegzug, im Zeitraum von 1929

bis 1946 erfasst. Der Arbeitseinsatz Der Einsatz der Fremdarbeiter war streng

geregelt. Alle Personen mussten ihre (gelben) Arbeitskarten ständig

bei sich führen. An der Arbeitskleidung musste, wie schon erwähnt, das Polenzeichen "P" fest angenäht sein. Der Gemeindebezirk

durfte nur mit schriftlicher Genehmigung des Arbeitgebers - nach deren

Vorlage bei Meldebehörde - und in dringenden Fällen erlaubt werden

- z.B. Arztbesuche, Besuch von Verwandten auf anderen Arbeitsstellen

u.a. Wurde der Arbeitsplatz aus persönlichen Gründen - Arbeitsunlust

usw. verlassen, hatte die Ortspolizeibehörde unverzüglich die Staatspolizeileitstelle

zu unterrichten. Sonderregelungen Geschlechtsverkehr zwischen Deutschen und Fremdarbeitern

war strengstens untersagt und wurde schwer bestraft. (in der Praxis

hier - naturgemäß - besonders die Fremdarbeiter) Unterbringung (hier besonders von Fremdarbeiter

aus altsowjetischen Gebieten)

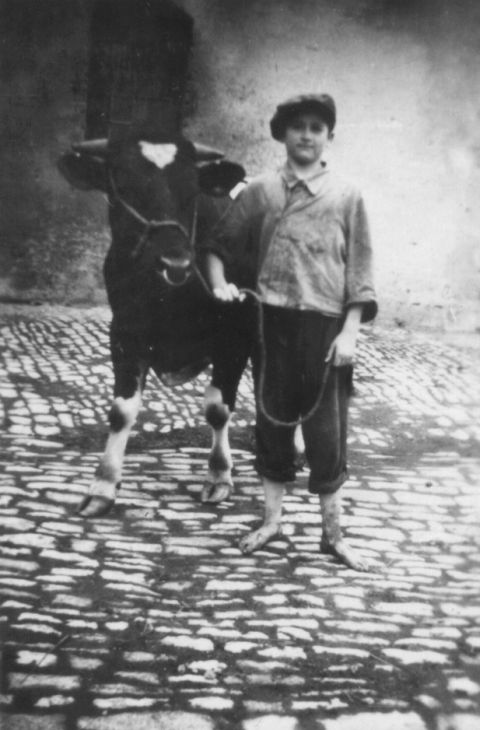

. Bild: Fremdarbeiter b. d. Heuernte

. Die Praxis. Bei der Sichtung der Aktenmappe - sofern

vollständig, zeigte sich, dass die genannten u. ungenannten Vorschriften

auch in Heuchlingen pragmatisch gehandhabt wurden. So erfolgten die

Wechsel einzelner Fremdarbeiter auf den verschiedenen Anwesen oder

deren Tausch scheinbar oft ungeordnet. Auch in der Frage der getrennten

Unterbringung - es fehlten oft die erford.

Räumlichkeiten- oder der vorgeschriebenen getrennten Malzeiten,

entschieden die Gegebenheiten - wobei hier sehr wohl Unterschiede

bei den einzelnen Anwesen zu sehen sind. Diese, nicht selten laxe

Befolgung der einschlägigen Erlasse, kommt dann auch in scharfen Stellungnahmen

der Reichsführer immer wieder zum Ausdruck. Am Ende – Rache . Kriegsgefangene in Heuchlingen und Zeitzeugenwissen Zeitzeugen wissen noch von 5 Franzosen in Holzleuten,

2 Franzosen auf dem Mäderhof, 1 Franzose auf dem Riedhof und 3

- 4 Franzosen in Heuchlingen. Diese Angaben würden 11 bis 12 Kriegsgefangene

für Heuchlingen ergeben. Die amtlichen Zahlen hierzu Anlässlich einer polizeilichen Verfügung vom

Aug. 1941 zur Benutzung von Fahrrädern durch Kriegsgefangene, wurden

13 Arbeitgeber in Heuchlingen,

bei denen Kriegsgefangene im Einsatz waren, von dieser Verfügung in

Kenntnis gesetzt. Allerdings sind die zugeteilten Kriegsgefangenen namentlich nicht vermerkt. Nicht aufgeführt

sind hier die Anwesen Klotzbücher in Holz. und das Riedhofanwesen.

– siehe Anhang

S. …. In Heuchlingen kamen nur französische

Kriegsgefangene zum Einsatz . Die Anzahl der

eingesetzten Kriegsgefangenen in Heuchlingen . Über die Anzahl

der Kriegsgefangen

in Heuchlingen gibt die Aktenlage folgendes Bild: Die Namen der Kriegsgefangenen und ihre Arbeitsstellen in Heuchlingen Etwas zum Verdienst und Verpflegung

. Unterbringung und Bewachung - was wissen

Zeitzeugen? Gefangenenlager im Schloß. Wie ob. schon erwähnt, wurde nach dem sogen. Blitzkrieg gegen Frankreich 1940 für die nach Hchl. zugeteilten Kriegsgefangenen im Schloss ein Gefangenenlager mit einer Kommandantur eingerichtet. Nach Bruno

Bihlmaier oblag die Überwachung der Kriegsgefangene zu Beginn der

ersten Internierungen einem Wachmann der Wehrmacht. Für den Wachmann

wurde im Haus des Dorfbüttels Xaver Bihlmaier- es lag in unmittelbarer

Nähe beim Schloss, ein Wachzimmer eingerichtet und mit einer eigens

vom Schloss zum Wachzimmer des Hauses verlegten Alarmleitung versehen . Der Aktenlage nach hatten sowohl ein Wachsoldaten,

als auch Xaver Bihlmaier und weitere Hilfswachmänner die Überwachung

der Gefangenen inne. Zum Thema "Wachmann" gibt es auch die

Aussage v. Karl Hirth in Hlzl: ...... dass

sein Vater des Öfteren am Abend die Gruppe der Soldaten von Hlzl.

nach Heuchlingen ins Schloss abgeführt hat. Der Gang zur Arbeitsstelle . Linus Wagner, 1928 - 1942 Pfarrer in

Hchl., hielt einmal im Monat mit den

französischen Kriegsgefangenen am Marienaltar einen Sonntagsgottesdienst.

Oft wurde dabei auch das "Lourdes-Lied" gesungen. Die Soldaten

haben nach den Erinnerungen sehr schön und ergreifend gesungen. Besonders "Jean"- der bei J. Ilg, d. "Kolba-

Done" eingesetzt war, ist mit seiner schönen Stimme noch in guter

Erinnerung. Anton Knödler durfte bei diesen Gottesdiensten des Öfteren

als Messdiener mit dabei sein. Abzug der französischen Gefangenen

- aus Zeitzeugenaussagen. Die gefangenen Franzosen hatten einmal

den Wunsch geäußert eine kleine Feier zu abzuhalten – ob Nationalfeiertag

od. Weihnachtsfeier ist nicht bekannt. Hierzu wurde von ihren Bauern kleine Geschenke

und wohl auch Getränke und Essbares gesammelt und den Soldaten überreicht.

Aug. Haas v. Mäderhof hatte davon Wind bekommen und die Sache zur

Anzeige gebracht. Die Gefangenen wurden daraufhin abgezogen und in

andere Lager und Arbeitsstellen verlegt. - Rudolf Schmid erwähnt hier

Obergröningen als neues Gefangenenlager. Der Wachsoldat wurde angeblich

an die Front versetzt. Leider sind über all die gemachten Aussagen

keine genauen zeitlichen Vorstellungen mehr vorhanden. Qu. O. u. R. Schmid. In gesondert ausgearbeiteten Einzelobjekten wir versucht, die Geschichte der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen in Heuchlingen näher anzugehen. Die Geschichten beruhen überwiegend auf noch vorhandenem Wissen von Zeitzeugen. Quellen: verschiedene

Gemeindeakten, ergänzt durch kurze Auszüge diverser Beiträge im Internet,

wie: "Damals-Zwangsarbeiter im Dritten Reich, Nr. 2/2000, S.

35ff, v. Mark Spoerer* und Internet-Beitrag von "Birgit Maas,

Berlin°. |