|

Heuchlingen

und seine Brücken

"Schon zur Hallstadtzeit"

(800 - 400 Jahren vor Chr.) führte eine bedeutende Straße durch

unser Dorf - die Salzstraße. Ihr Verlauf ging von Schechingen

kommend über

die Hirtengasse, durch die Furt in der Lein , anschließen in etwa

auf der Trasse der Alten Mögglinger Straße,

weiter in Richtung Süden. Die Geschichtsforschung

spricht von einem bereits *lebhaften Verkehr auf dieser Straße. Hm?

Also *lebhafter Verkehr durch Heuchlingen,

über die *Hirtengasse und über die Lein.

So die Notierungen in der Broschüre "Heuchlingen

und seine Brücken", ausgelegt bei der Gemeind-verwaltung.

(Nicht untersucht ist wohl der Leinverlauf -

also die von Talseite zu Talseite stoßende Lein - damals, vor 2

1/2 Tausend Jahren. .......

weiter in Richtung Süden. Die Geschichtsforschung

spricht von einem bereits *lebhaften Verkehr auf dieser Straße. Hm?

Also *lebhafter Verkehr durch Heuchlingen,

über die *Hirtengasse und über die Lein.

So die Notierungen in der Broschüre "Heuchlingen

und seine Brücken", ausgelegt bei der Gemeind-verwaltung.

(Nicht untersucht ist wohl der Leinverlauf -

also die von Talseite zu Talseite stoßende Lein - damals, vor 2

1/2 Tausend Jahren. .......

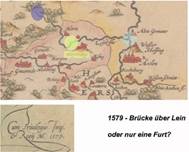

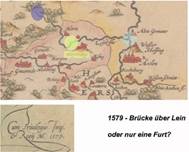

---------------------------- Bild:

Karte um 1800.

............................................

Fuhren und Wege im Mittelalter - spätes Mittelalter

- frühe Neuzeit.

Warentransporte - Fuhren - Wege.

Hierzu ein kurzer Abschweif zu - damals

- wie es in diversen Abhandlungen gelesen werden kann:

Die Wege kreuzten sich oft an markanten Punkten – markantes Gelände, an der Kreuzung gepflanzte

markante Bäume, Feldkreuze, Steinblöcke o. ä.

Flüsse durchquerte man an seichten Stellen, Sümpfe umging man

möglichst komplett.

Die Ortsverbindungswege führten nicht selten geradewegs hoch

über Anhöhen und von dort wieder steil nach unten zum nächste

n Ort.

n Ort.

Weiter

wurden in früher Zeit ein Großteil der

Waren und Gegenstände – oft über lange Strecken - auf dem Rücken, mit dem Handkarren, mit dem Pferd

oder zu Fuß transportiert. Man denke hier an die zahlreichen Wander-krämer,

Wanderhandwerker, Frucht – und Schmalzträger oder an die zahlreichen Botengänger.

Weiter

wurden in früher Zeit ein Großteil der

Waren und Gegenstände – oft über lange Strecken - auf dem Rücken, mit dem Handkarren, mit dem Pferd

oder zu Fuß transportiert. Man denke hier an die zahlreichen Wander-krämer,

Wanderhandwerker, Frucht – und Schmalzträger oder an die zahlreichen Botengänger.

Eingeflochten:

noch weit hinein im 19 Jh. wurde die Kirchenwäsche (Altartücher

u. a.) von Heuchlingen in ein Kloster nach Gmünd zur Wäsche getragen,

andere, zusammen mit Kerzen,

Hostien u.a. auf den Rückweg per Fuß wieder abgeholt.

Die

Korbmacher trugen ihre Körbe auf dem Rücken zu den umliegenden

Märkten. Ähnliches wird auch von den "Käsern"

und Brotbäckern angenommen. Nicht vergessen werden dürfen

auch die Hanwerker, wie: Schneider, Schuster, Scherenschleifer, Pfannenflicker,

aber auch Maurer, Wagner, Zimmerleute u. a., welche früher -

bis weit hinein ins 20te Jh, mit ihrem Hand-werkzeug auf dem Rücken

oder auf dem Handkarren zu ihrer Kundschaft auf dem Land zogen, um

dort ihre Tätigkeit zu verrichten.

Wichtig zu nennen sind jetzt dann auch all die Gasthäuser und Herbergen

am Weg. Die Fuhrleute und die Tranporttiere brauchten Ruhezeiten,

Futter, Essen und Trinken.

............

Wege und Fuhren.

Die Wege für den Landverkehr waren in den allermeisten Fällen nichts

anderes als Fahrspuren, die in Schlechtwetterperioden

durch das Aufbringen von Reisig einigermaßen stabil gehalten, in besonderen

Fällen durch die Anlage von Knüppeldämmen gefestigt wurden - und trotz

Alledem nicht mehr befahrbar waren.

Wege und Fuhren.

Die Wege für den Landverkehr waren in den allermeisten Fällen nichts

anderes als Fahrspuren, die in Schlechtwetterperioden

durch das Aufbringen von Reisig einigermaßen stabil gehalten, in besonderen

Fällen durch die Anlage von Knüppeldämmen gefestigt wurden - und trotz

Alledem nicht mehr befahrbar waren.

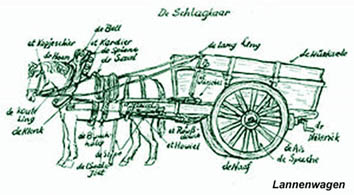

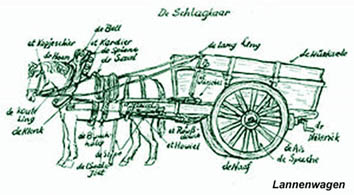

* Hierzu kann vielleicht

eingeflochten werden, dass die Fuhrwerk-Gespanne noch im 17. Jh. nicht

doppelspännig, sondern einspännig

waren.

Dabei war

die übliche Bespannungsart: hintereinander laufende Pferde oder andere

Zugtiere - die Fuhren und Wege jener Zeit waren deshalb auch schmal

und ließen keinen Gegenverkehr zu. Diese Spannmethode mit bis zu 8

oder gar 10 Zugtieren an einer Reihe,

hinterließ

Dabei war

die übliche Bespannungsart: hintereinander laufende Pferde oder andere

Zugtiere - die Fuhren und Wege jener Zeit waren deshalb auch schmal

und ließen keinen Gegenverkehr zu. Diese Spannmethode mit bis zu 8

oder gar 10 Zugtieren an einer Reihe,

hinterließ  auf den Fuhren und Wegen mit der Zeit eine

tiefe Rinne - die meist mit Holzreisig

und Knüppeln ausgefüllt wurden. Oft aber waren die Wege auch unpassierbar

und mussten mit großem Zeitaufwand umfahren werden. Siehe auch --

http.www.bayernsammler.de/pg/pe/wa2.html - (kleines

Bild ob. rechts: sogenannter "Lannenwagen"

für hintereinander Gehenden Zugtieren) auf den Fuhren und Wegen mit der Zeit eine

tiefe Rinne - die meist mit Holzreisig

und Knüppeln ausgefüllt wurden. Oft aber waren die Wege auch unpassierbar

und mussten mit großem Zeitaufwand umfahren werden. Siehe auch --

http.www.bayernsammler.de/pg/pe/wa2.html - (kleines

Bild ob. rechts: sogenannter "Lannenwagen"

für hintereinander Gehenden Zugtieren)

..

Brücken

im Leintal, im späteren Mittelalter

und frühen Neuzeit.

Mit

dem Aufkommen u. erstarken des "Staufer"- Geschlechtes

im 11 - 13. Jh. entstanden auch zahlreiche Ministeriale. Deren Verdienste wurden

durch Lehen, bestehend aus Ländereien mitsamt den dazugehörenden

Orte und

samt deren Bevölkerung belohnt.

...............

So anstanden in jener Zeit auch im

weiten Leinbereich und dessen Umland zahlreiche Ritter und  Grafengeschlechter.

Als wichtigstes Adelsgeschlecht sind hier die Herren von Rechberg

zu nennen, welche im 13 Jh. neben Heuchlingen auch andere Orte im

Kochertal, in Schechingen u. weitere zeitweise als Lehen im Besitz

haben. In Hohenstadt zeichnen in dieser Zeit auch die Grafen v. Öttingen.

Neben diesen genannten taucht auch immer wieder der Einfluss und die

Teilhabe des Klosters Ellwangen auf. Grafengeschlechter.

Als wichtigstes Adelsgeschlecht sind hier die Herren von Rechberg

zu nennen, welche im 13 Jh. neben Heuchlingen auch andere Orte im

Kochertal, in Schechingen u. weitere zeitweise als Lehen im Besitz

haben. In Hohenstadt zeichnen in dieser Zeit auch die Grafen v. Öttingen.

Neben diesen genannten taucht auch immer wieder der Einfluss und die

Teilhabe des Klosters Ellwangen auf.

....

Jetzt,

im 13. Jh. erbauen die Herren von Rechberg

auch die

erste Burg in Heuchlingen. Weitere Burgen entstehen

noch im weiteren Leinbereich und auf der Anhöhe zur Frickenhofer

Höhe. erste Burg in Heuchlingen. Weitere Burgen entstehen

noch im weiteren Leinbereich und auf der Anhöhe zur Frickenhofer

Höhe.

In der Stauferstadt Gmünd anstanden die ersten Klöster. Diese

erwarben schon sehr schnell große Schenkungen, welche wiederum als

Bauernlehen vergeben vergeben wurden. So

z.B. in Holzleuten, wo allein 8 größere Bauernlehen entstanden.

So verwundert es nicht, dass schon sehr bald lebhafter Verkehr

in und um Heuchlingen stattgefunden hat. Ein Beispiel, gekürzt dargelegt:

Eine Poststation in Heuchlingen (wahrsag. Der"Adler")

im März 1553 erschien in Stuttgart eine Kanzleiordnung, wonach

bei der Kanzlei ein eigener Botenmeistera aufgestellt

werden mauset. Unter Herzog Friedrich I. (1593-1608) wurde das Postwesen

sodann fest organisiert, indem er bestimmte Botenkurse

für Fußgänger und zu Pferd mit regelmäßigen Abgangs-

und Ankunftszeiten eingeführt ließ. Eine dieser Postkurse

führte über das Remstal von Stuttgart, Schorndorf, Mögglingen,

Aalen, weiter nach Ellwangen nach Nürnberg.

Eine weitere zweigte von Mögglingen ab nach Heuchlingen und

führte weiter über Abtsgmünd wiederum nach Ellwangen und hinauf

nach Schechingen, Hohenstadt und die Frickenhofer

Höhe.

Auf diesen Kursen befanden sich mit Botenmeistern besetzte

Stationen, u. a. in Schorndorf, Gmünd und Heuchlingen im Leintal.

Die von Stuttgart aus nach diesen Stationen bestimmten Briefe und

Sachen wurden an die dortigen Boten zur Bestellung abgegeben.

Namentlich der Heuchlinger Bote

scheint einen großen Bestellbezirk gehabt zu haben, wie seine Abrechnung

mit dem Stuttgarter Botenmeister vom Jahr 1584 ergibt. Der Bote erhielt,

nebst Sommer- u. Winterkleidung, 20 Gulden, 6 Malter Korn u. 12 Scheffel

Haber. Ein interessanter Vermerk hierzu: "zur Abstellung von

Saumseligkeiten in der Beförderung der herzoglichen

Briefschaften, die dem Heuchlinger Boten zur Last fielen, ihn der Graf v. Rechberg einige Tage (1583) einsperren ließ".

Das

Postwappen war der Reichsadler.

So waren die meisten Gasthäuser  "zum

Adler" zugleich Poststationen - so auch unser "Adler".

Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im

oberen Stock die Gaststuben und Beherbergungsräume. Diese Details finden sich im Pfarrarchiv Hchl., Krt. 37 - erforscht im Stadtarchiv Schw. Gmünd. (ehedem

nur "Gmünd") "zum

Adler" zugleich Poststationen - so auch unser "Adler".

Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im

oberen Stock die Gaststuben und Beherbergungsräume. Diese Details finden sich im Pfarrarchiv Hchl., Krt. 37 - erforscht im Stadtarchiv Schw. Gmünd. (ehedem

nur "Gmünd")

Weiter zur "Brückengeschichte in Heuchlingen" zu den

Objekten in Pos. 13 / Bereich 3.

|

auf den Fuhren und Wegen mit der Zeit eine

tiefe Rinne - die meist mit

auf den Fuhren und Wegen mit der Zeit eine

tiefe Rinne - die meist mit

erste Burg in Heuchlingen. Weitere Burgen entstehen

noch im weiteren Leinbereich und auf der Anhöhe zur

erste Burg in Heuchlingen. Weitere Burgen entstehen

noch im weiteren Leinbereich und auf der Anhöhe zur  "zum

Adler" zugleich Poststationen - so auch unser "Adler".

Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im

oberen Stock die Gaststuben und Beherbergungsräume.

"zum

Adler" zugleich Poststationen - so auch unser "Adler".

Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im

oberen Stock die Gaststuben und Beherbergungsräume.