|

Ärztliche

Versorgung im Mittelalter bis zur Neuzeit

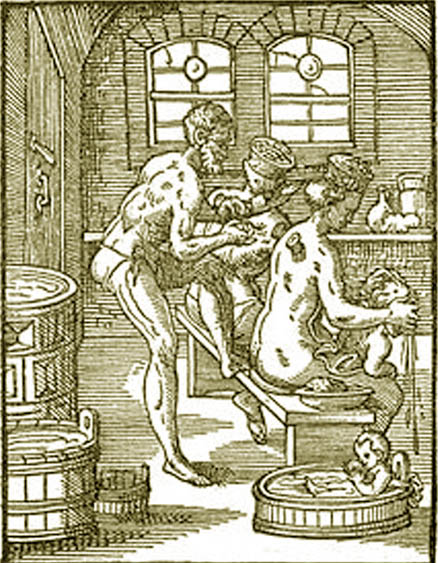

Sie waren die „Ärzte der

kleinen Leute“ und übten einen hochgeachteten, Heilberuf aus. Er umfasste das

Badewesen, Körperpflege und Kosmetik, Teilgebiete der Chirurgie, der Zahn-

und Augenheilkunde, Kinderkrankheiten u. a. Innere

Medizin und Chirurgie Die Aufgaben

der Wundärzte und akademischer Mediziner wurden nach einem Beschlusses des Konzils von Tour's (1163) und des IV. Laterankonzils von 1215 strikt voneinander getrennt. Die Chirurgie

wurde als mindere Medizin aus den Universitäten ausgeschlossen .........................

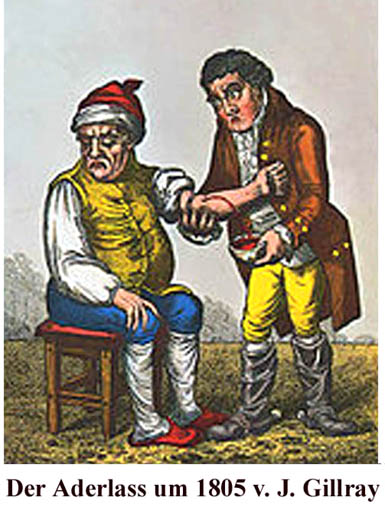

Wundärzte - Chirurgen Hauptaufgabe der Wundärzte war, neben

dem damaligen Allheilmittel, dem Aderlass, die

Die Lehre bei einem Meister

dauerte drei Jahre. Danach war eine dreijährige Wanderschaft und Ausübung des

Gewerbes bei anderen Meistern gefordert. Erst nach Ablegung einer

recht kostspieligen Meisterprüfung und eines Examens war dem Bader dann die

selbständige Berufsausübung erlaubt. Heute werden Teile des Arbeitsspektrums der ehemaligen Bader von verschiedenen Berufen (mit-) übernommen, etwa von Orthopäden, Physiotherapeuten, Masseuren, Maniküren, Kosmetikern oder Heilpraktikern. ………………………… Bader - Wundärzte - Chirurgen auch in Heuchlingen Bereits 1366 wird in Hchl. eine Badstube

zusammen mit dem Badbrunnen genannt. Fast 500 Jahre bestand für diese

Badstube dann eine Badgerechtigkeit. Die Führung einer solchen Badstube unterlag strengen Regeln hinsichtlich Reinlichkeit und Fachverstand und oblag einem Bader oder auch einem Badmeister - allgemein nur Bader genannt. Der Bader - er wurde von der Gemeinde bestellt, war zugleich Wundarzt und Aderlasser. Auch setzte er den Leuten Blutegel an. Diese kamen sehr reichlich am Nägelessee vor. Davon zeugt noch der Flurname "Nägelessee - ursprünglich Egelessee, abgeleitet v. Egel.

Um 1600 finden sich in Heuchlingen 3 herrschaftliche Lehen, die Mühle, die Schenkstatt, die Badstube und eine Heiligensöld.

....................................... Chirurgen und Wundärzte in

Heuchlingen im 17. u. 19. Jh. Friedrich Kuhn,

Balneator (Bader) vom Mederhof, * ~1685, oo 1715 die Margaretha Vogt

von Hlzl. - Dr. Reg. 185 Johann Kuhn,

Bader, Sohn des Friedrich, * 1751, oo 1780 Rosina Leßle v. Hchl. -

Reg. I/58 Franz Eisele,

Chirurg in Hchl., *

1755, oo 1797 Klara Schierle v. Hchl. Johann Radizi, Chirurg in Hchl., dann Wirt u. Chirurg in Hlzl., *

1779, oo 1815 u. 1822 Maximilian Barth, Chirurg, eröffnet 1838 eine

Praxis in Hchl., * 1812, oo 1842 die Josef Kuhn, Wundarzt in Hchl., * 1842, oo

1872 Mathilde Knödler v. Hlzl. Jos. Kuhn baut Wissenswertes: |