|

Die

wirtschaftlichen Zustände auf dem Land in den ersten beiden Drittel

des

19. Jahrhunderts.

Auswertungen von Kaufbücher in Heuchlingen aus dem 19. Jahrhundert

zeigen bei den einzelnen Bauernanwesen auf einen nur geringen

Milchviehbestand. Kaum ein Bauer hatte mehr als drei bis 4 Kühe,

dazu 2 bis 3 Paar Ochsen als Zugvieh.

Pferde galten

als unnütze Fresser und wurden nur von zwei oder 3 größeren

Bauern gehalten.

Die Zustände zeigen auch die beiden nachstehenden

Beispiele:

Im Febr. 1838

verkauft Friedrich Bäuerle an seinen led. Sohn Bernhard Bäuerle

sein Anwesen Haus 74 - "Mertisbauer" am Kirchberg, für

die Sa. von 2850 fl. In den Kauf gehen 10 Stiere, 1

Kuh, 5 Schmalvieh. An Feldstücken sind ca. 26 Morgen vermerkt,

bestehend aus Garten, Wiesen, Acker und Bürgerteile.

Im Nov. 1850 verkauft Michael Hasenmaier

das Hofanwesen Haus 23 - "Schneiderbauer", in der Käfergasse

an seine Tochter Rosina und deren Bräutigam Michael Knödler v. Holz-leuten

für die Sa. von 4500 fl. An Dreingaben gehen: 4 Stiere,

3 Kühe, 3 St. Schmalvieh und 2 Schweine, bei ca . 20 Mrg.

Garten, Wiesen, Acker und Bürgerteile.

Praktisch jeder Seldner und Handwerker oder auch Häusler hatten

mindestens eine Kuh im Stall, im letzteren Falle zumindest 2 oder

3 Ziegen. Die Eigenversorgung mit Milchprodukten war damit gesichert.

Ein Teil der überschüssigen Milchprodukte wurde teilweise jeweils vor Ort gekäsert,

gebuttert und vermarktet oder zum Dorfkäser und Dorfkrämer gebracht.

Es sei an den Namen Becka-Käser, 1854 im Haus 47 - das spät. Radanwesen in der Vorstatt, erinnert, oder

an den "Käser Hirsch"

im Haus 81. Hier

ist vermerkt: "Nach

der Firmung in Hohenstadt am 13. Sept. 1893, abends um ¾ 5 Uhr, kam der hochwürdige Bischof nach Heuchlingen

und wurde am Hause des "Käsers"

Hirsch von der Pfarrgemeinde empfangen".

Wirtschaftlicher

Wandel.

Im letzten Drittel des 19. Jh. setzte auch in unserem Raum eine allmähliche

Industriealisierung ein. 1885 fuhr in Cannstadt das erste Motorrad

und 1868 das erste Auto der Welt. Die Auto-industrie entstand.

1861 fuhr die erste Eisenbahn von Stuttgart nach Aalen. Es

entstanden nun vermehrt Industrie - und industrieähnliche Betriebe

auch in Gmünd und Aalen. Die königlichen Hüttenwerke

in Wasseralfingen standen in voller Blüte. In deren Folge nun

stieg auch die Bevöl-kerung in den Städten (Stgt., Gmünd,

Aalen u.a) kontinuierlich, damit stieg nun auch der Bedarf an Milchprodukten

in den Städten stark. Milch und Milchprodukte wurde zur Mangelware.

Das heißt, die Milcherzeugung musste erhöht, die Milchviehbestände

mussten aufgestockt werden. Dies alles erforderte eine völlig

neue Milchvermarktung. Landauf und landab wurden jetzt in den Dörfern

Molkereien

und Molkereigenossenschaften gegründet.

Die Situation in Heuchlingen

Um 1890 wurde auch in Heuchlingen eine zentrale

Milchabgabestelle, eine Molkerei einge-richtet. Die Zeit der Eigenverwertung

und Vermarktung ging zu Ende. Nun konnte die täglich am Morgen

und am Abend handgemolkene frische Milch, zunächst zur Entrahmung,

später zur Kühlung und Vollmilchabgabe abgeliefert werden.

Ein großer Fortschritt damals und ein nicht geringer, ja wichtiger

Zuverdienst für die Bauern und Landwirte.

..

Das Ende. Der Fortschritt schritt rasch voran. Diese genossenschaftliche

Milchverwertung dauerte dann auch nur knappe 80 Jahre. Diese Art der

Milchvermarktung - Molkereisam-melstellen und

Milchabfuhr, wurde Anfang der 1970er Jahre eingestellt - z.

Tl. auch als eine Folge verschärfter Hygiene-Vorschriften. Dies

bedeutete dann vollends schnell das Aus für den Kleinbauern.

Die größeren Bauern stockten ihre Milchviehbestände

immer mehr auf. Melkroboter kamen zum Einsatz. Im Zweitagerhythmus

holte nun - wohl schon ab mitte der 1970er Jahre, ein Tankfahrzeug

die Milch direkt auf dem Hof des Bauern ab - Milchabholer hierbei

war zuletzt wieder die Fa. Lang von Leinroden. ------ Eine Ära ging zu Ende ----

.....

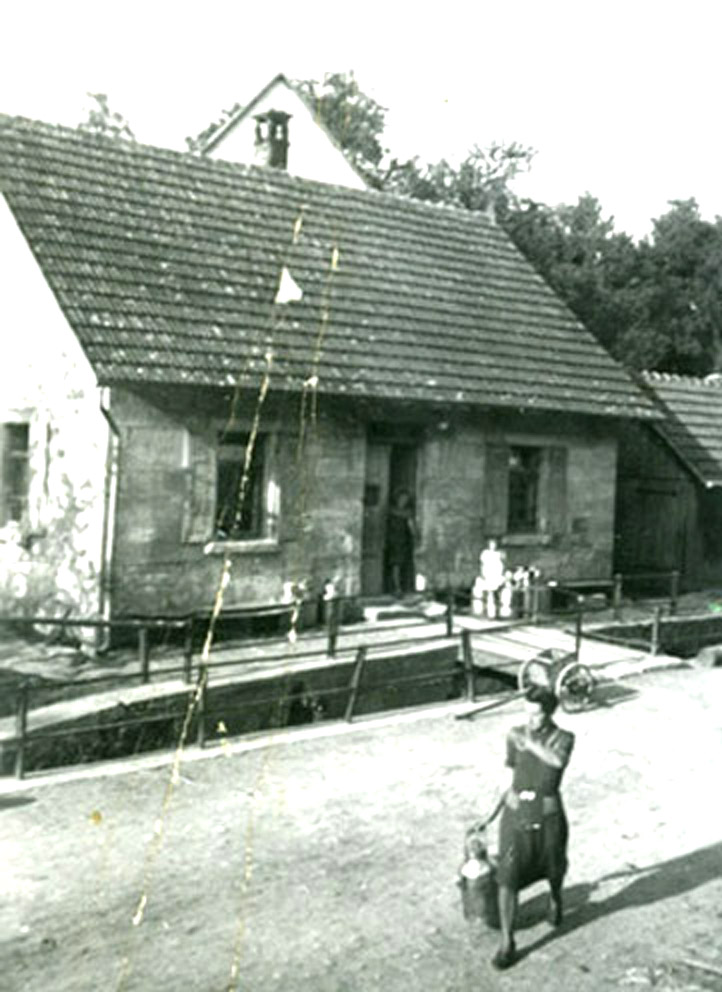

Auf

dem Bild Auf

dem Bild

Die 1890 erbaute Molke am Küferbach mit dem

angebauten Maschinenhaus für die Dampfmaschine.

Mit dem hier erzeugten Heißdampf wurde die Milch keimfrei erhitzt,

Zentri-fugen, Rührgeräte u.a. Masch. angetrieben.

Die Dampfmaschine, besser die Dampfkraft, diente außerdem zur Reinigung der Einrichtungen und der Geräte.

Später wurde die Milcherhitzung verboten. Jetzt

mußte sie herunter gekühlt werden - so die Zeitzeugenaussagen.

----- Die Versorgung der neuen " Molke" mit Wasser erfolgte

über eine Rohrleitung vom nahen Badbrunnen weg in das neue Molkehaus.

Wissenswertes hierzu: Um 2012 ließ D. Bopp in seinem

Ziergarten neu gestaltete Blumenbeete anlegen. Dabei kamen alte Leitungsteile

welche vom Badbrunnen weg zur Molke führten zu Tage. Es waren

dies bereits Stahl-(oder Gußrohrteile) Es handelte sich hier

sehr wahrscheinlich um die erste Versorgungsleitung zu "Molke".

Qu. Jos. Ehmann.

Weitere Daten zur Einrichtung

der "Molke":

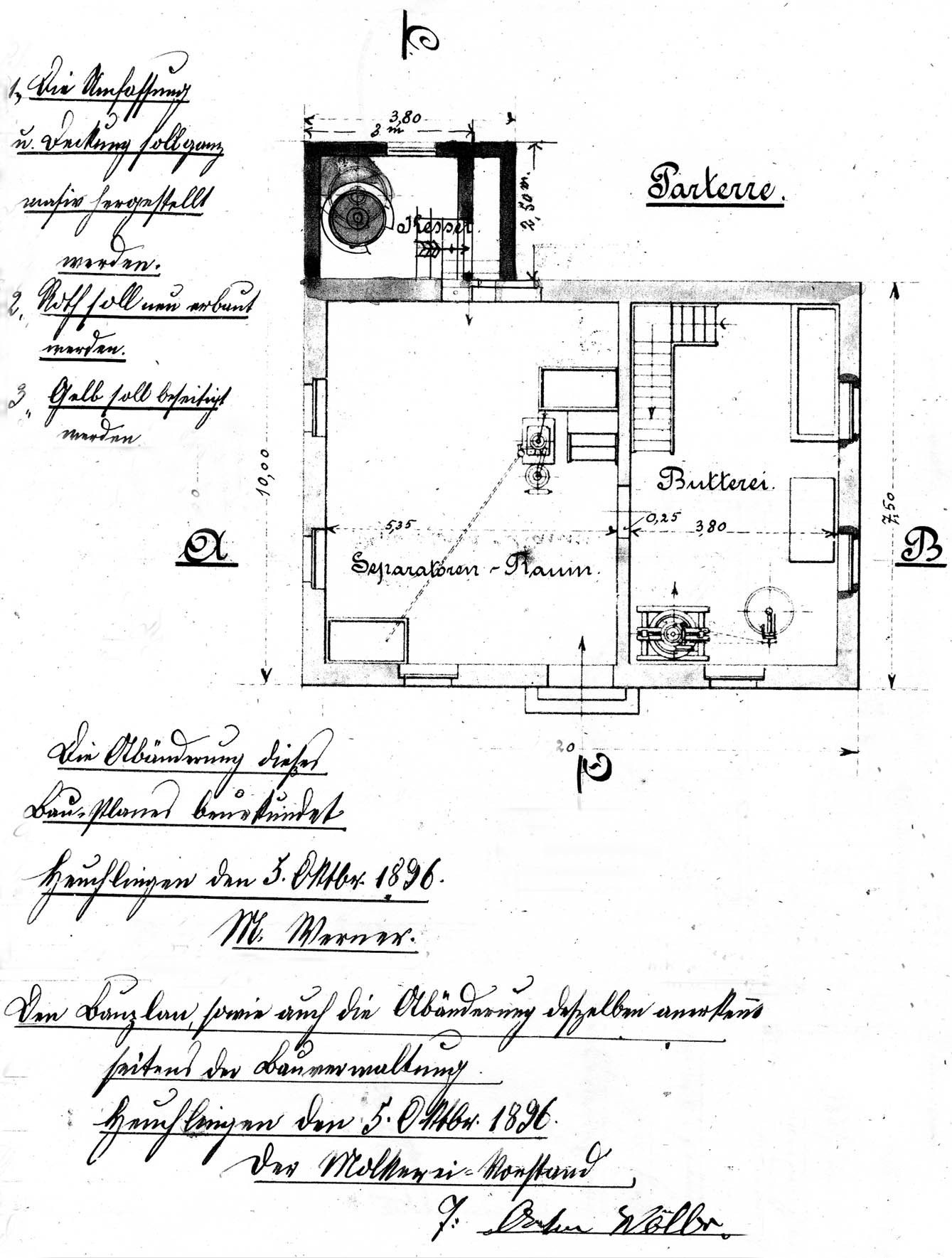

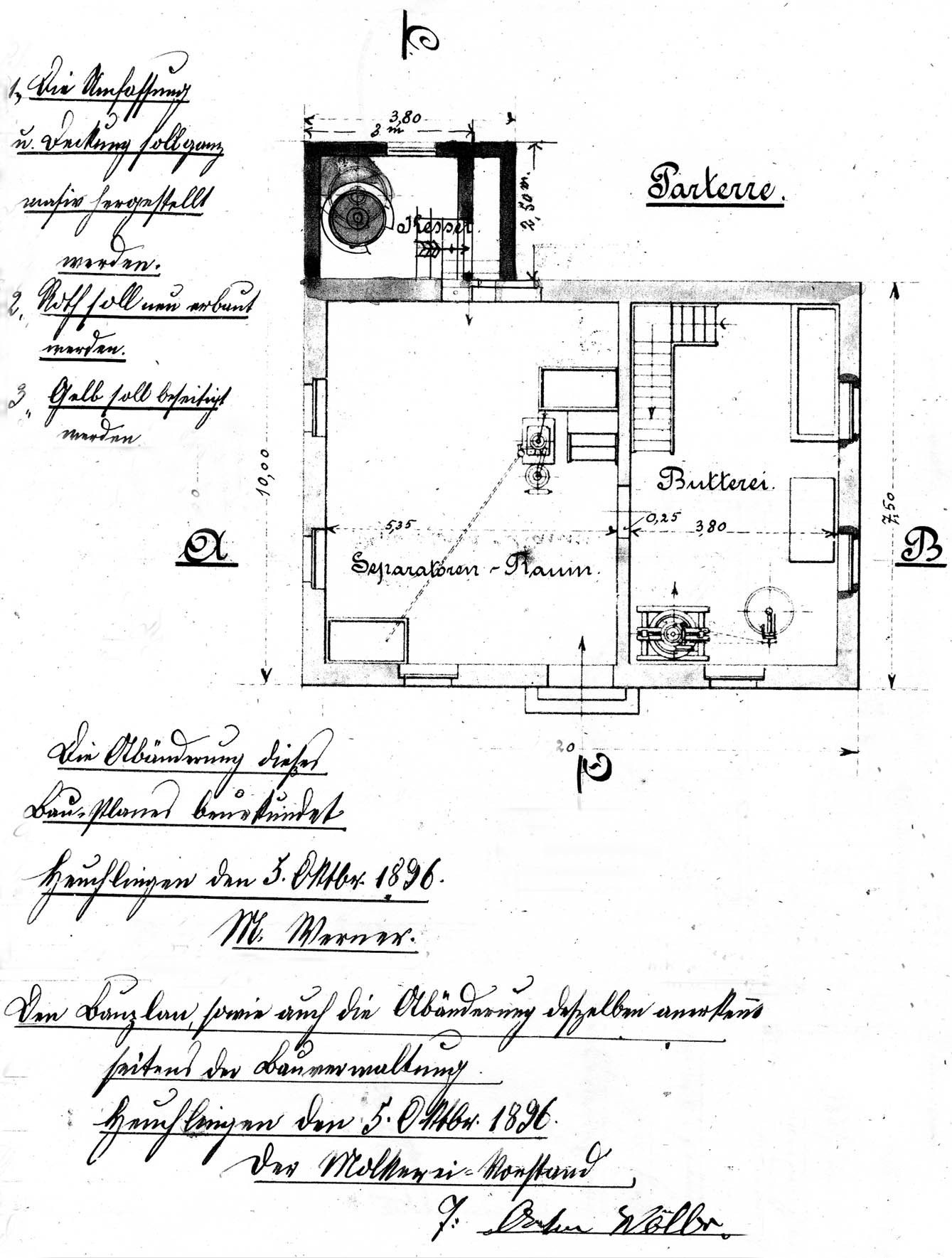

1892: Schriftverkehr

betr. sofortigen Erledigung des O/A.- Erlasses betr. Prüfung einer

Dampfkesselanlage. Intern:

Es gab wohl eine Vorgängeranlage zum D. Kessel aus 1896.

1896: Prüfbericht zum neuen Dampfkessel, Marke: "Bergedorfer

Eisenwerke Bergedorf" - 1896 - 6 Atm - Nr. 894, beigefügt die Urkunde der Baugenehmigung

v. 30. Okt.1896

.............................

....................

Molkereigenossenschaft in Heuchlingen

Dem Bau der Molke am Käferbach wird sicher die Gründung der

"Molkereigenossenschaft Heuchlingen"

voraus gegangen sein. In dieser Genossenschaft wurde es für die Bauern

jetzt möglich, ihre Milch gemeinsam zu zu verarbeiten und zu vermarkten.

Vorher wurde, wie schon erwähnt, teilweise jeweils vor Ort gekäsert,

gebuttert und vermarktet, oder die Produkte zum Dorfkrämer gebracht.

Die angelieferten Milchmengen in die Molkerei betrugen

- je n. Jahreszeit, 1000 bis 2000 lt am

Tag. (so die Zeitzeugenaussagen v. H. Stegm., A. Knödler u.a.)

Als erster Vorstand wurde Bürgermeister J. E. Stütz. gewählt.

(J. E. Stütz hatte zu der Zeit noch 2- 3 Kühe im Stall - bis i.d.

1930er J.)

Die "Molke" am Käferbach

um 1948.

Der Molke - Türstein - Schlußstein

.

Die Milchabfuhr in

Heuchlingen

Mit dem Bau des Milchwerkes

in Schw. Gmünd wurde es möglich, von der entrahmten Milch den überschüssigen

Rahm, u. dann die Milch selbst, in dieses Milchwerk abzuliefern.

Hierzu wurde zu Anfang wurde nur der *Rahm,

später dann die gekühlte Vollmilch in 40- Literkannen nach Mögglingen

zur Bahnstation gefahren *Die entrahmte Magermilch ging als Viehtränke aber auch als Nahrungsmittel

zurück an die Milchlieferanten und Dorfbewohner.

Der erste Milchfahrer war der Munzawägner.

Er hatte ein "Berner-Wägele und a Gäule" - so

Bruno Schierle. Auf diesen "Bernerwagen" nun wurde der mit

der Zentrifuge gewonnenen Rahm geladen und zur Bahnstation nach Mögglingen - und zum Weitertransport nach Gmünd gefahren.

Als zweiter Transporteur wirkte Josef Grimminger, der Schreiners

Seff. Dieser fuhr - die jetzt nicht mehr entrahmte Milch, dann

schon in genormten Kannen mit einem Pferdegespann zur Bahnstation

und nahm im Gegenzug die vom Milchwerk Gmünd angefahrenen leeren

Kannen zurück.

Mit dem Aufkommen von Lastwagen ging diese Transportära dann zu

Ende. Die Milch wurde mit dem LKW jetzt direkt von der "Molke"

zum Milchwerk nach Schwäb. Gmünd gefahren.

Erster LKW- Transporteur

wurde in den 1930er- Jahren der Theodor Lang v. Leinroden, allgemein

nur der Rahm- Melker - schwäbisch "Raumelker",

genannt. (Bruno Sch. , Jg.1926, erinnert sich als kleiner Bub mit

5 oder 6 Jahren zurück an die ersten Erscheinen des Molkelastwagen

Lang mit seinem niederen Pritschenaufbau.)

.......

Bei einer Neuvergabe

in den 50er-Nachkriegsjahren gab auch Eugen Schmied v. Hchl. um einen

Transportzuschlag ein, kam mit seinem Angebot aber nicht zum

Zug.

Angemerkt: Eugen Schmied hatte einen eigenen Lkw und erbrachte

allerlei Transportleistungen, wie sie in der Nachkriegs -u. Aufbauzeit erforderlich

waren. (Fabrikgüter, Steinfuhren usw.) Später war E. S. dann Werkstattangestellter,

Warenausfahrer und Cheffahrer bei Spießhofer in Heubach.

Der Transportzuschlag ging jetzt (unter Vorbeh.) an die Fa Kochendörfer

v. Mögglingen. (in die Fa. Kochendörfer heiratete später

ein "Lang" ein- Kochendörfer wurde z. Fa. "Lang")

....

Die letzte Fahrt: Um

1970 wurde der Molkereibetrieb in Heuchlingen eingestellt.

Hierzu

kann vielleicht noch erwähnt werden: mit dem Einsatz der Tankfahrzeuge

und auch durch verschärfte Hygiene- Vorschriften wurde in den

letzten Jahren des Molkereibetriebs die Milch in einer ca. 3000 lt

Wanne in der "Molke" herabgekühlt gesammelt und vom

Tankwagen zum Weitertransport abgesaugt.

Nach dem endgültigen

Aus wurde die Milch - einige Jahre lang, von den Milchbauern in

fahrbaren Kühlkannen gelagert und einmal am Tag an einen Sammelplatz

gefahren, wo die Milch dann vom Tankfahrzeug abgepumpt wurde. Danach

wiederum wurde die Milch direkt beim Erzeuger abgeholt - wie weiter

oben schon erwähnt.

..............

Um

1975 / 76 geht die Molkerei in den

Besitz von Josef Ehmann über. Zunächst wurde das Gebäude

eine Zeitlang als Wohnung genutzt. Heute ist sie zur Garage umgebaut.

.......

Die Vorstände der Molkereigenossenschaft

in Heuchlingen: Qu.: Anton Knödler und Franz Vogt nach mündlichen

Überlieferungen.

1. Johannes Ev. Stütz, Bauer, Postagent und Schultheiß. -Gründungs

- Vorstand- (n. A. Knödler)

2. Anton Wöller "Dürrenbauer"(s. Unterschrift a. Seite 3)

3. Ludwig Knödler, "Schneidersbauer". || Rechner: Röhrle

Johannes.(u.a.)

4. Georg Knödler, "Schneiderbauer"

5. Hugo Vogt, "Zergenschwarz"

6. Franz Schwarz, "Pfeard`s Franz"

Die

Molkehalter am Küferbach in Heuchlingen :

1. Johannes Stäb, "der alte Molker" und Hans Stäb, Molkereiwärter.

Hausname: "Molkers"

2. Waibel Fritz. = " Kauza Fritz"

3. Waidmann Xaver. = "Keartwilhelma Xaver"

4. Hägele Anton. = " Grießers Done"-

5. Steeb Stefani, Ehefrau v. Anton Steeb, Wagner

u. Postzusteller.

....................................

Ende

der Dampfära - Akte vom 15. Dezember 1903:

Die " Centrifugen - Molkerei - Genossenschaft - Heuchlingen"

meldet betreff Einstellung der regelmäßigen Revisionen, an den "Württemb.

Dampfkessel - Revisionsverein" in Stuttg.

die Stillegung und d. Verkauf der Dampfkesselanlage. Die "Dampfbetrieb

- Maschine" wurde nach Stuttgart verkauft. --- Qu.

St. Arch. Ludw.burg.

............................

.

Die

Molkerei in Heuchlingen

- ein Haus-Schnitt aus dem Jahr 1896

siehe

nachsteh. Darstellung

Wissenswertes

zum Thema Molkereigenossenschaften.

Beispielhaft hier die Verhältnisse in Eschach

- s. nachsteh.

.

.

Rücknavigation

- zur Beachtung

zurück z.

Areal 1

- wenn von Areal Küferbach

kommend

oder

zurück zu Navigation 4 - wenn von Navigation

4 kommend

|

Auf

dem Bild

Auf

dem Bild