|

Das Gasthaus - Auszug aus "Gasthäusern

in Waldstetten" v. H Blessing.

.......

Gemeinsame Grundlage für die Entstehung der Gasthäuser war das

Erzeugen von Bier, Wein, Most, Branntwein u. dgl., um das Bedürfnis

der (männl) Bevölkerung nach Unterhaltung,

Alkoholgenuß und die Beherbergung von Reisenden, verbunden mit

der Ausgabe von Speisen, zu befriedigen.

Ebenso

waren die größeren Gasthäuser wohl schon immer auch ein Versammlungsort

für freudige und traurige Anlässe

So finden wir das Gasthaus oft direkt neben, oder in der Nähe

der Kirche, an alten Posthaltestellen und an Handelswegen.

Für

die Herstellung und den Verkauf von Bier bedurfte es der vom Grundherrn

(Fürst, Graf, Kloster usw.) verliehenen Braugerechtigkeit, da die zum

Brauen benötigten Pflanzen, wie Gerste Weizen, Hopfen und Gewürze auf

seinem Grund wuchsen. Diese "Grutrechte" - Grut = Korn, hatten bis ins 15. Jh. Gültigkeit.

Wirtshausordnung

Im 16 Jh. erließen die deutschen

Fürsten dann auch eine Wirtshausodnung, in

welcher all die Vorschriften und Verordnungen hinsichtlich Maße und

Gewichte, die Vergabe einer Konzession, Steuern und Abgaben festgelegt

waren. Dafür wurden Steuerschätzer, bzw. Steuereintreiber, sogenannte

Umgelter oder Visierer,

eingesetzt. Hierbei war auch der Status des Gasthauses und die damit verbundenen

Rechte festgelegt.

Die Taverne

oder Taffernwirtschaft hatte das Recht, Getränke und Speisen auszugeben

und Fremde übernachten zu lassen. Sie hatte ebenso das Recht ein Schild

auszuhängen. Daraus entwickelte sich der Begriff "Schildwirtschaft".

Dabei waren die Rechte sehr eng gefaßt. So

heißt es z.B.: gekochte Speisen dürfen nur zu den Hauptmahlzeiten vorgesetzt

werden, ausgenommen sind: " über Land raisende

Priester", damit sie ungesäumt ihren Sachen nachkommen können.

Schankwirtschaften

durften dagegen nur Getränke ausschenken. Diese findet man auch unter

der Bezeichnung "Gassenwirtschaft", oder auch "Pfeifenwirtschaft"

(Rose, bzw. Hirsch i. Waldstetten.)

Besenwirtschaften

durften nur zu genau festgelegten Zeiten Getränke, meist Wein, oder

Most, verkaufen.

………………….

Wirtshausnamen

im Wandel der Zeit – und Symbole der Gastfreundschaft

Gekürzter

Auszug aus "Deutschsschweitzer

Wirtshausnamen -September 2005 von Maurus

Ebneter (ebneter@baizer.ch) Qu.: aus Google

Wir haben uns daran gewöhnt,

dass Restaurants fremdländische Namen wie Taj Mahal, Miss

Saigon oder Akropolis tragen. Doch wie heißen eigentlich

die typischen alten Deutsch-Schweizer "Wirtscaften" - "Beizen"

?

Ursprünglich

waren Gasthäuser mit Büschen und Kränzen gekennzeichnet. Bei einfachen

Landschenken und "Straußenwirtschaften" hat sich das teilweise

gehalten.

In

den Städten setzten sich bereits ab dem 13. Jahrhundert Namen und

Schilder durch. Als Wirtshausbezeichnung weit verbreitet sind Wappentiere

wie Adler, Löwen und Bären, außerdem christliche

Schöpfungssymbole wie Ochsen, Pferd (Rößle), Lamm

, und Storchen.

Namen und Symbole

spielteneine große Rolle

Die

"Sonne als

Spenderin von Licht, der "Stern als Glücksbringer, die „Krone

als Sinnbild von Macht und die "Rose als altes Marienzeichen,

daneben auch Heiligenattribute wie "Anker, "Schlüssel,

"Schwert oder "Pflug. In der Region Basel darf natürlich

der "Stab nicht fehlen!

Den

"Salmen"

gibt es immer noch, auch wenn der Lachs bei uns ausgestorben ist. In

anderen Gegenden sind Gasthäuser eher nach "Hecht und "Forelle

benannt. Der biblische Walfisch konnte sich nicht etablieren.

Der

Adler. Seinen

Platz als König der Lüfte macht dem "Adler" auch als

Gasthausnamen kein anderer Vogel streitig: Weder "Falken noch

"Sperber, weder "Raben noch "Spatz, weder "Schwanen

noch "Taube, schon gar nicht "Strauß und "Pfauen.

An Wildtieren kommen "Hirsch,

"Steinbock, "Gemsli und" Widder

vor (im solothurnischen Bezirk Thierstein

heißen sogar drei Restaurants "Reh"). Mit Jagd- und

Schiessleidenschaft sind "Jägerstübli,

"Schützenhaus und "Fischerstube zu erklären.

Bahnhof und Post befinden sich unter

den Top Ten: Wo Publikumsverkehr herrscht,

dauert es eben nie lange, bis ein Lokal aufgeht.

Analoge

Entstehung ist bei "Station -"Central, "Eisenbahn,

"Schiff, "Kreuzstraße, "Scheidweg

und "Wegweiser anzunehmen.

Auch

"Mühle, "Waage, "Brücke, "Schmitte,"

"Säge und "Rathaus verdanken ihre Existenz vor allem der

Gästefrequenz.

Der

"Alte Zoll"

erinnert daran, dass unsere Grenzen nicht immer so verliefen wie heute.

Bäume. Zu einem stattlichen Gasthof gehören

schattenspendende Bäume: Daran erinnern nicht nur "Linde,

sondern auch "Tanne, "Erle, "Ahorn, "Arve

und "Kastanienbaum, ausserdem Bezeichnungen wie "Baumgarten, "Platanenhof

und "Waldegg.

Blumen. Viele Namen sind im wahrsten Sinne blumig - neben "Rose"

(auch in Varianten wie Rosengarten) und "Blume" je nach

Lage auch "Seerose, "Edelweiß, "Alpenrösli und "Enzian.

Umgebung. Unsere Gebirgswelt übte einen grossen Einfluß auf Gasthausnamen aus: "Alpenblick,

"Alpenhof, "Alpina

oder "Jura belegen dies genauso wie" Säntis,"

Rigiblick, "Gotthard, "Bernina oder "Simplon. "Bellavista,

"Belvedere und"Panorama

u.a.

Religiöse Hinweise. Die Namen von Kirchenpatronen

sowie religiöse Bezeichnungen wie "Engel und "Drei Könige

waren schon früh gebräuchlich. Im 19. Jahrhundert setzten sich dann

vermehrt patriotische Namen durch - vom "Weißen Kreuz, zu den

"Drei Eidgenossen, von "Rätia

bis "Baselstab usw.

Tugenden. Auch

bürgerliche Tugenden (Frieden, Freiheit, Frohsinn, Harmonie)

und Begriffe aus der Arbeiterbewegung (Eintracht, Concordia, Grütli,

Volkshaus, Union) kamen in Mode. Manche Restaurantnamen lassen erahnen,

wer dort ursprünglich vor allem verkehrte (Buurestübli,

Färberstube, Güterhalle, Kutscherhalle, Militärgarten).

……………………..

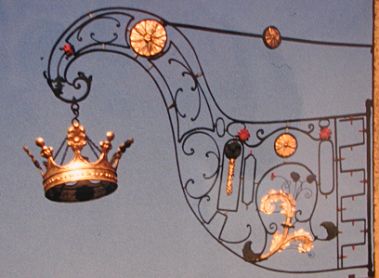

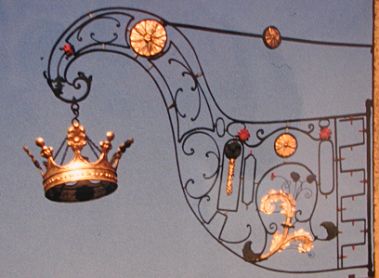

Wirtshausschilder

in Bayern - Kunst und Kultur

Eine Fotosammlung von Manfred

P. Hassel - Heimatmuseum Rain

Gasthaus zur Post, Pleß

Gasthaus zur Krone, Türkheim

Griechen und Römer kennzeichneten bereits Herberge,

Schenken, Tavernen und Logierhäuser durch auffallende und allgemein

verständliche Bildzeichen auf der Hauswand.

Um 800

wies Karl der Große durch eine Verordnung seine Gutsverwaltungen an,

sogenannte "Strauß-Wirtschaften" zu betreiben. Hier sollte der

mindere Wein an die Bevölkerung ausgeschenkt werden. Kennzeichen für diese

Lokale war ein Strauß oder Kranz, meist aus frischem Grün, an der Hauswand,

oder einer Stange herausgehängt. Das "Aushängeschild" war geboren.

Hauszeichen und Symbole der Wirtshäuser wurden von nun an als

beidseitig besticktes Banner oder bemaltes Schild an Stangen ausgehängt. Auch

der Handel, das Handwerk und das übrige Gewerbe nutzten diese

Werbemöglichkeit.

Im 15. Jahrhundert entstand die Grundkonstruktion des "Auslegers".

Der Tragarm mit Stütze, daran das Bildsymbol.

Qu.: aus Google - gekürzter Auszug aus: Wirtshausschilder in Bayern.

zurück

zu Teil- Navigation 4

|