|

Heuchlingen, ein Verkehrsknotenpunkt an der Lein ohne

Verkehrsanschluss - .......................................... Im März 1553 erschien in Stuttgart eine

Kanzleiordnung, wonach bei der Kanzlei ein eigener Botenmeister aufgestellt

werden musste. Unter Herzog Friedrich I. (1593-1608) wurde das Postwesen

fest organisiert, indem er bestimmte Botenkurse für Fußgänger und

zu Pferd mit regelmäßigen Abgangs- und Ankunftszeiten eingeführt hatte.

Eine dieser Postkurse führte über das Remstal von Stuttgart, Schorndorf,

Mögglingen, Aalen, weiter über Ellwangen nach Nürnberg. Ein weiterer

zweigte von Mögglingen ab nach Heuchlingen und führte weiter

über Abtsgmünd wiederum nach Ellwangen. Auf diesen Kursen befanden

sich mit Hauptboten besetzte Stationen, u. a. in Schorndorf, Gmünd

und Heuchlingen im Leintal. Die von Stuttgart aus nach diesen

Stationen bestimmten Briefe und Sachen wurden an die dortigen Boten

zur Bestellung abgegeben. Namentlich der Heuchlinger

Bote scheint einen großen Bestellbezirk gehabt zu haben, wie seine

Abrechnung mit dem Stuttgarter Botenmeister vom Jahr 1584 ergibt.

Die Stelle soll damals bedeutender gewesen sein als Schw. Gmünd. Der

Bote erhielt, nebst Sommer- u. Winterkleidung, 20 Gulden, 6 Malter

Korn u. 12 Scheffel Haber. Ein interessanter Vermerk hierzu: "Zur

Abstellung von Saumseligkeiten ind der Beförderung der herzogl. Briefschaften,

die dem Heuchlinger Boten zur Last fielen, ihn der Graf v. Rechberg

einige Tage (1583) einsperren ließ" Das Postwappen

war der Reichsadler. So waren die meisten Gasthäuser "zum Adler"

zugleich Poststationen - wie auch unser "Adler".

Im EG befanden sich die Stallungen, Lager und die Poststelle und im

oberen Stock die Gast - und Beherbergungsräume. Diese Details finden sich im Pfarrarchiv Hchl., Krt. 37 - erforscht im Stadtarchiv Schw. Gmünd. (ehedem nur "Gmünd") ......... Trotz der Bedeutung der Poststation

Heuchlingen, gab

es über fast 300 Jahre hinweg keinerlei Anstrengung zur Schaffung einer

annähernd vernünftigen Wege - oder Straßen-anbindung an die

Haupt-Verkehrsachse Stuttgart, Aalen, Nürnberg. Die gesetzten (vorgeschrieb.)

Wegverbindung nach Mögglingen führte über die „Alte

Möggl. Str.“ , bzw. von Möggl. aus über den„Heuchlinger Weg“, und nach Böbingen

über den Brackwang und die Gratwohlhöfe. Die

"alte Mögglinger Staße" zeigte sich als ein mit groben

Bruchsteinen befestigter holpriger

Hohlweg, mit steilen Anstiegen und Gefällstrecken. Lastfuhren über diese

Stecken waren mühsam und oft nur mit Vorggespannen

möglich. Ähnliches gilt für die Verbindung nach Schechingen und weiter nach

Hohenstadt. Der Weg nach Böbingen führte ebenso über weitgehend unbefestigte

Feldwege die oft - je nach Jahreszeit, als grundlos und unbefahrbar

beschrieben werden. Eine direkte Verbindung im Tal, entlang der Lein, nach Laubach und Abtsgmünd oder nach

Leinzell, gab es noch nicht. In Heuchlingen selbst musste die Lein noch über

eine Furt gequert werden - dabei war die Querung im Winter und Frühjahr oft

nicht möglich. Erst 1680 wurde

dann die erste hölzerne Brücke über die Lein gebaut, die wiederunm

viele Male vom jährlichen Hochwasser weggeschwemmt oder beschädigt wurde, bis 1777 dann eine Steinbrücke erstellt

wurde. 1872 wurde die Steinbrücke

von einer Brücke in Eisenkonstruktion ersetzt -die 1945 dann unter der Last

eines amerikanischen Panzers zusammenbrach.)

...................... ...............

.................. Bau neuer Ortsverbindungsstraßen nach Mögglingen, Schechingen, Laubach, und später

nach Leinzell -- eine Ergänzung

zum Glosse: "Politik und Straßenbau" Wir erinnern uns: Die neue Straße nach Mögglingen sollte gebaut

werden. Geplant war sie schon längere Zeit. Der hiefür verantwortliche

Abgeordnete für den Bezirk Aalen benützte - es war in etwa im Jahr 1860,

dieses Bauprojekt als Wahlspeck für die Wähler in Heuchlingen. Er

versprach den Heuchlingern, dass er sich tatkräftig

dafür einsetzen werde, dass die Mögglinger Strasse gebaut werde in aller

Bälde. Das tat seine Wirkung. Die Heuchlinger wählten ihn geschlossen. Die

Wahl war vorüber - aber es blieb alles beim Alten. Die Strasse wurde

nicht gebaut in den 6 Jahren. Da geschah dann die in der Glosse beschriebene Geschichte.‘ Offenbar setzte sich in den zuständigen Regierungskreisen dann doch allmählich

die Erkenntnis durch, dass bei der fortschreitenden Industrialisierung-

auch in Württemberg, die verkehrstechnischen Zustände, besonders an

den Rändern des Landes, nicht mehr tragbar waren, und dringend gehandelt

werden musste. Zumal ja mittlerweile im Jahr 1861 in Mögglingen am dortigen

Bahnhof schon der erste Dampfzug auf der Strecke Stuttgart – Aalen

Halt machte. Bau

der „Neuen Mögglingerstraße“ ...................... Straßenbau nach Schechingen Für

die Wegführung und den Bau der Schechinger

Straße wurden im Prinzip die schon vorhandene, gesetzte, Wegführung

nach Schechingen und Hohenstadt genutzt: also, am Ortsende schräg

hoch in Richtg. Nordost, im scharfen Linksbogen

weiter hoch Richtung West unter dem Lettenrain, dann

wiederum im leichten rechten Bogen über den Letten zum Riedhof,

am Riedhof vorbei geradewegs über 3 Feldrücken

weiter n. Schechingen. In der

Geschichte "Schechingen" in 1862 ist hierzu vermerkt:

"Eine Vizinalstraße führt von Schechingen nach Hohenstadt und

Heuchlingen" (und zwei weniger frequente Sträßchen über Horn

nach U.böbingen und über Göggingen nach Leinzell.) Die ersten

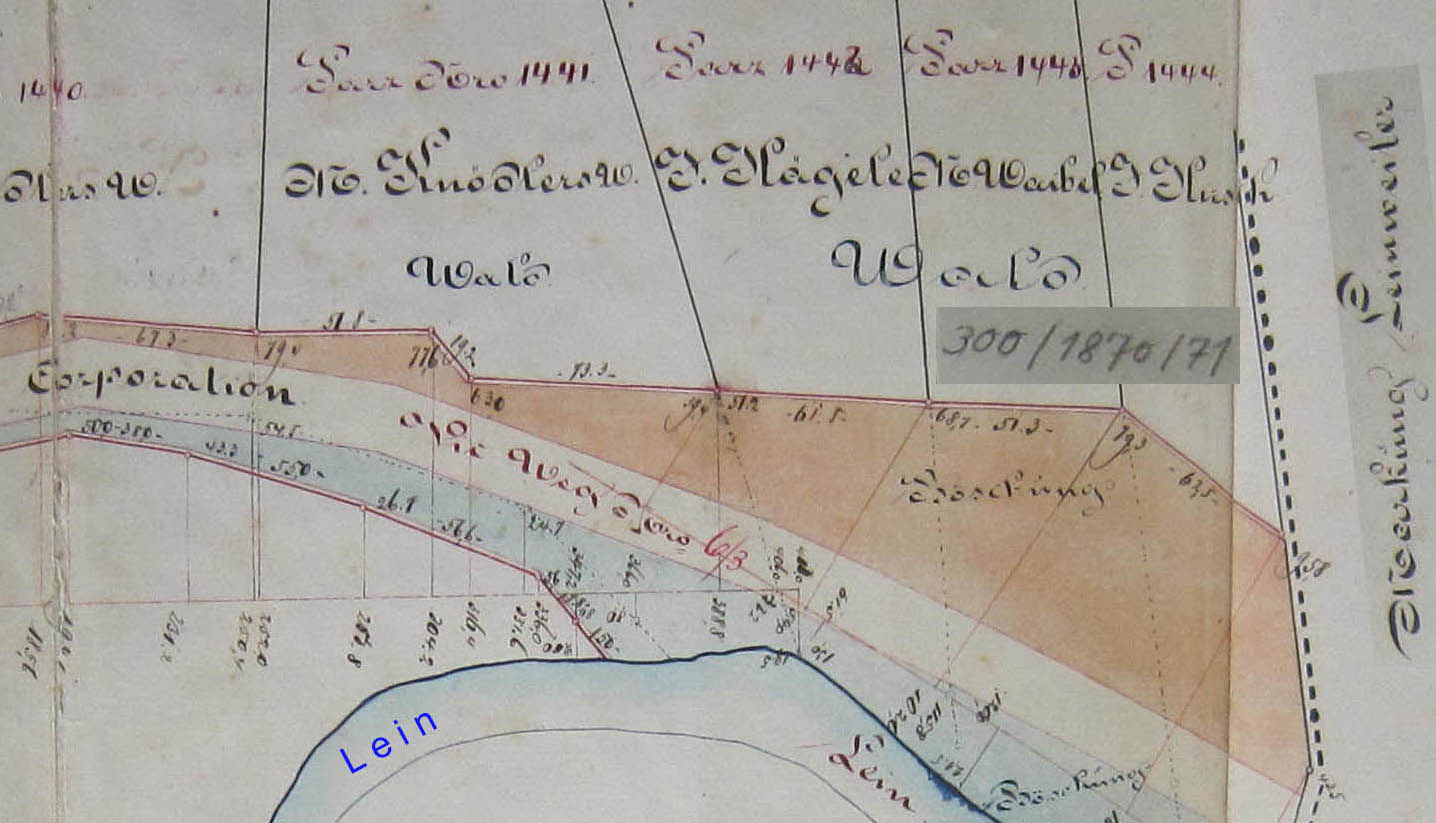

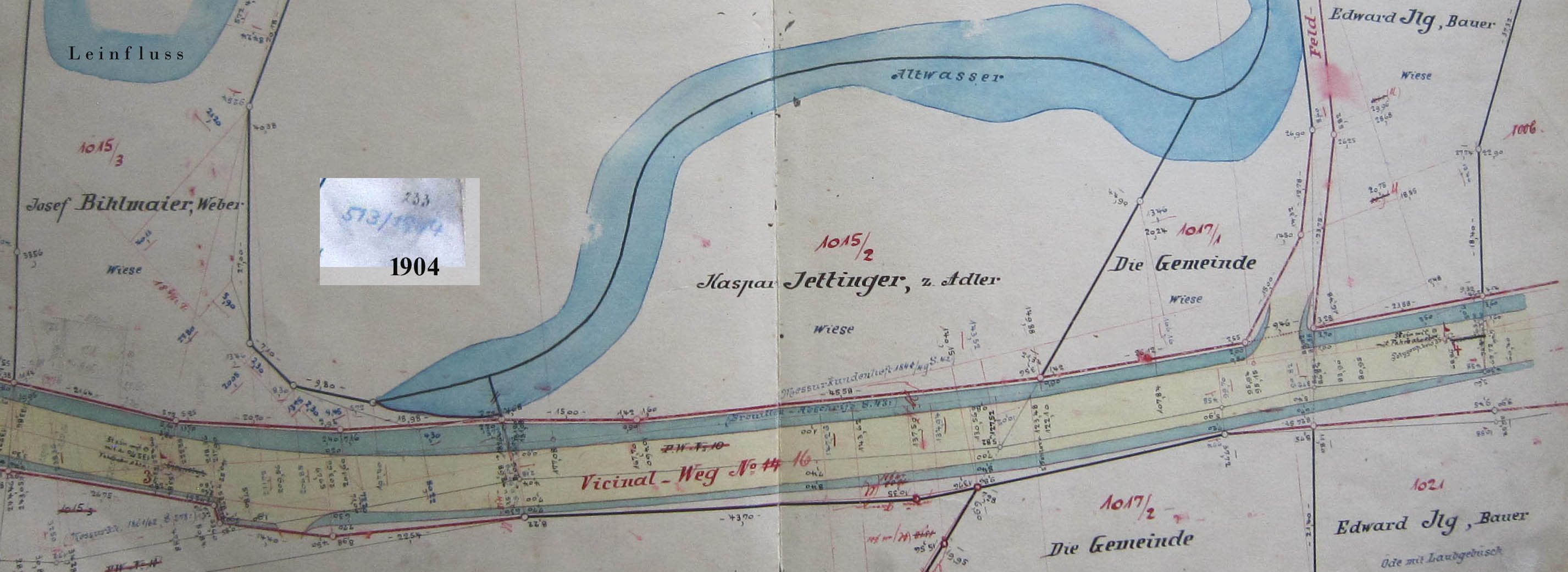

Vermessungspläne für einzelne Straßenabschnitte sind datiert auf

1868/69. Auch

hier gilt: Über die gesamte Dauer

des Straßenbaues nach Schechingen und die Art der Straße: Schotter - oder auch Makadamstraße,

ist derzeit kein Wissen vorhanden. Qu.: "Geo-Info

und Landesentwicklung" - Landratsamt Aalen, Gartenstraße 97-

Quadrat 1, u.PC-Ablage (2 Detailpläne). ………………………. Neue

Straße nach Laubach Weiter oben wurde

es schon erwähnt. **Der Weg dorthin führte

über ausgesteinte Feldwege,

mühevoll, entweder über den Schl0ßberg oder in Richtung Holzleuten

links ab steil hoch zur Röth und von dort weiter in Richtung Laubach

über die dortige Schloßsteige.

Über

die Notwendigkeit einer Verbindungsstraße im Tal nach Laubach

und weiter nach Abtsgmünd, konnte also keinen

Zweifel bestehen. Die ersten Vermessungspläne für die einzelnen Straßenbauabschnitte sind dann auf 1870/71 datiert. 1870/71 kann als Erbauungsdatum für die Laubacher Straße angenommen werden..

.

. Laubacherstraße Abschnitt

……………………… Bau der Leinzeller

Straße. Auch für die Leinzellerstraße gilt: Einen direkten Verbindungsweg nach Leinzell im Leintal gab es bis zum Ende des 19. Jh. nicht. Der Weg dorthin führte über den Kirchbühl steil hoch zum "Häfner", links abzweigend weiter nach Horn. Von Horn hinunter in das Leintal und weiter nach Mulfingen u. Leinzell -- Alternativ über den Kirchbühl an der Schule und Haus Waidmann vorbei, garade weiter auf dem Feldweg 9 die Bilzwiesen unter dem Schwerzlingsrain querend, über den Schinderbach zum Schinderhaus und weiter nach Horn. -- Eine dritte Alternative führte durch das Leintal bis ca. 150 m nach dem "Altwasser". Von dort führte ein Feldweg schräg hoch über die Bilzwiesen. Dort mündete der Weg dann nach dem Schwerzlingsrain in den vor beschriebenen Weg. Alle drei Wegführungen, eine mühsame Angelegenheit.

Als Datum für den Baubeginn kann das Jahr 1900 angenommen werden...

Bereits im Juli

1902 erfolgte dann die Abnahme der abgeschlossenen

Straßenbaumaßnahme durch das zuständigen Bauamt. Beanstandet wurde, man beachte, erste Hebungen an der neuen Straße und

Schiebungen durch nachdrückenden Knollenmergel. Sofortmaßnahmen wurden aber

noch nicht festgelegt. Es sollte die Beruhigung der umliegenden Bau-u.

Grabzonen abgewartet werden. Noch offen bei dieser Abnahme waren diverse

Entwässerungs- und Bösch-ungsarbeiten, das Setzen von Akazien entlang

der Straße u.a.

. . Leinzeller – Straße. Abschnitt im Bereich der heutigen Firma Klingenmaier. . .

Wissenswertes

zur Leinzeller Straße: Beim Bau

der Straße nach Leinzell waren 74 Italiener beschäftigt. Die Italiener

galten damals als die Spezialisten im

Bahn -Straßen - und Tunnelbau. Sie waren bei zahlreichen Verkehrsbauten

im Land im Einsatz. (von 1890 - 1914 kamen über 1 Million Italiener

zur Arbeit nach Deutschland) Einige dieser Gastarbeiter wurden hier

sesshaft. Ihre Namen existieren noch heute: so z.B. die Straßenbaufirmen

Bortolazzi und Rossaro oder die Fam. Petrogalli

in Schechingen und Hchl. 1952 wurde die erste Busverbindung-Untergröningen /Abtsgmünd nach Schwäbisch Gmünd über Heuchlingen und

Leinzell eingerichtet. Diese Busse

fuhren die ersten Jahr noch über diese ungeteerte

"Makadamstraße". Im Frühjahr war die

Straße ausgewaschen und mit tiefen Schlaglöchern versehen. Schäden wurden mit

lose aufgeschüttetem Schotter nur notdürftig behoben. Auch war die Straße

insgesamt sehr schmal und mit zu schwachem Unterbau versehen und für den

zunehmenden Verkehr an Pkw, Bussen und LKW

nicht mehr geeignet - Busse un LKW`s konnten nur im Schritttempo

aneinander vorbeifahren. Im Juni 1952 wurde die Behebung dieser unhaltbaren

Zustände beim Strassenbauamt Schorndorf als sehr dringend angemahnt und dabei

auf die hohen Verkehrsgefahren hingewisen, bis dann um 1955/56 die größten

Schaden - und Gefahrenquellen beseitigt und eine Teerdecke auf den Belag

aufgebracht wurde. Im

letzten Viertel des 20. Jh. erfolgte dann eine Erneuerung der Leinzeller

Straße. Sie wurde neu ausgehoben, verbreitert und nach dem damaligen Stand

der Technik gebaut. Jedoch auch dieser

neue Straßenbau war den Schub – und Hebekräften des

vorherrschenden Knollenmergel nicht gewachsen. Im 2. Jahrzehnt des 21.

Jh. mussten Teile der Leinzeller Straße im Bereich unweit vom Ortsende Hchl. bis nach der

2. Hornauffahrt aufwendig erneuert werden - bis heute, 2017, ein

gelungnes Werk. ............ Wissenswertes zum

Begriff Makadam. Der von John Loudon

McAdam, einem schottischen Ingenieur, in

den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelte Straßenaufbau bestand

aus drei Lagen Schotter von unterschiedlicher Körnung, die auf einer

gewölbten Grundfläche aufgebracht wurden, mit seitlichen Gräben zur

Drainage. Die untersten beiden Lagen . Mit

dem Aufkommen von Motorfahrzeugen wurde Staub ein ernsthaftes Problem

für Makadam-Straßen.

Der Unterdruck unter schnell fahrenden Fahrzeugen saugte den Staub

und feine Sandpartikel aus der Ober-fläche, was dazu führte, dass

auch die gröberen Partikel ihre Verbindung verloren. Außerdem entstanden

unangenehme Staubwolken. ..

|

bestanden aus Schotter (handgebrochen,

Korngröße bis zu 8 cm) in einer Gesamtdicke von 20 cm, darauf

wurde dann eine Lage Splitt (Korngröße bis 2,5 cm) in einer Dicke

von 5 cm aufgebracht. Die Lagen wurden jeweils einzeln mit einer

schweren Walze verdichtet. Dies sorgte dafür, dass sich die kantigen

Granulate ineinander verkeilten. Diese Grundkonstruktion wird oftmals

auch wassergebundener Makadam genannt. Die Methode war zwar

sehr arbeits-intensiv, erzielte aber einen festen und selbstentwässern-den

Straßenbelag. Derart befestigte Straßen wurden als makadamisiert

bezeichnet.

bestanden aus Schotter (handgebrochen,

Korngröße bis zu 8 cm) in einer Gesamtdicke von 20 cm, darauf

wurde dann eine Lage Splitt (Korngröße bis 2,5 cm) in einer Dicke

von 5 cm aufgebracht. Die Lagen wurden jeweils einzeln mit einer

schweren Walze verdichtet. Dies sorgte dafür, dass sich die kantigen

Granulate ineinander verkeilten. Diese Grundkonstruktion wird oftmals

auch wassergebundener Makadam genannt. Die Methode war zwar

sehr arbeits-intensiv, erzielte aber einen festen und selbstentwässern-den

Straßenbelag. Derart befestigte Straßen wurden als makadamisiert

bezeichnet.