Vom

Urbarium zum Catastrum - oder Steuerbuch in Württemberg -

Aus 150 Jahre Wttb. Landesvermessung

...............................

Ähnlichen Zwecken

dienten vorher das sogenannte Urbarium oder Zinsbuch- Zinsrodel.

Stückvermessungen

1713 wurden die Gemeinden und Städte im Herzogtum

Württemberg wiederum angewiesen, den gesamten Grund und Boden und Gebäude

zu erfassen und in Kataster-oder Register festzuhalten.

Ziel dabei war, die vergebenen und einzelne Lehen durch eine Vermessung

zu erfassen. Dabei mussten geschworene (vereidigte) Untergänger,

also ortskundigen Bauern und Bewohner,

die Grenzen der zu vermessenden Grundstücken abmarken. Dazu wurden Feldstücke mit eichenen Pfosten markiert und

die Abstände abgeschritten. Es war eine einfache Vermessung, ohne

örtlichen Zusammenhang- z.B. Lage zum Nachbargrund. Sie diente allein

zur Flächenermittlung der nutzbaren Besitzstücke. Ödland, ungerade Weiden, Raine, Buschwälder, Wege und Bäche wurden

nicht vermessen.

Im Grund wurde hier also festgehalten: wie viel

Morgen Wiesen, Äcker und Garten hatte der einzelne Lehner oder Bauer.

..............................

Landesvermessung -

Württemberg wird neu ausgemessen

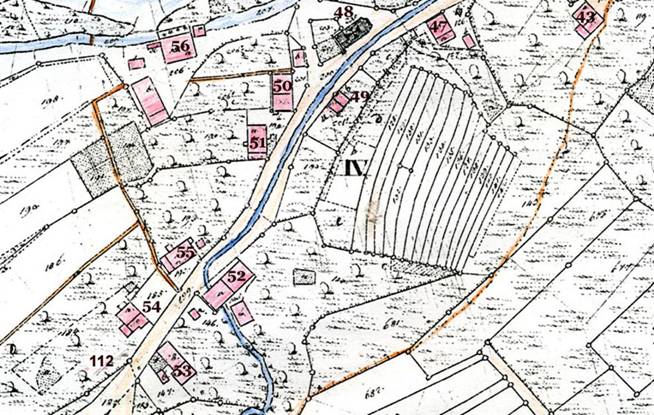

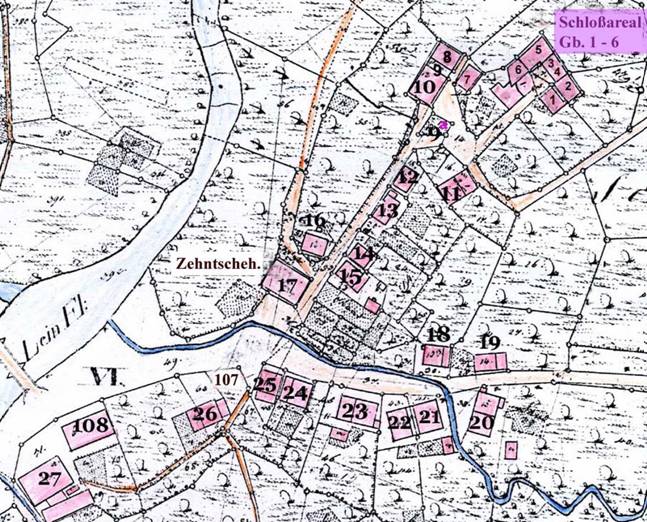

Abbildung oben: PlanUrnummernkarte Heuchlingen - Schlossgasse – Küfergasse

Von 1818 bis 1840 wurde das gesamte Land Württemberg neu vermessen. Fundamentalpunkt oder Ausgangspunkt der Vermessung war das Schloss Hohentübingen. Heuchlingen wurde dann um 1830 / 34 erreicht. Die Vermessungstätigkeit dauerte dann wohl mehrere Jahre (1840)

Dabei wurde jede Wiesen - und Ackerparzelle, jeder Hausgarten, jede Hütte, jedes Haus und jeder Weg und Bach nach Lage und Fläche vermessen – und mit fortlaufenden Nummern versehen. Das Ergebnis fand seinen Eintrag dann in den Urkarten und im sogenannten Primärkataster. So eine Urkarte sehen wir vor uns.

Eine solche Beschreibungsmethode

führte vielleicht schon nach 1, spätest nach 2 Generationen, bei

einer notwend. Recherche zu Problemen

Sie beginnen mit der Nr. 1 am Schloss, führen dann rechts

– und links die Schlossgasse hinunter, links die Küfergasse entlang und

an der rechten Seite wieder zurück

zur Alten Mögglinger Strasse / Gänsbühl. Weiter zur Vorstadt danach ins

Dorf, links der Lein, usw.

.