|

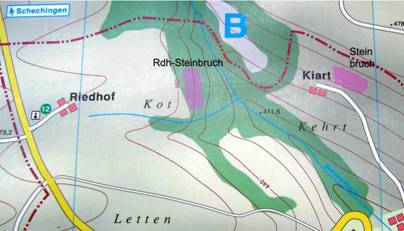

Steinbrüche

in Heuchlingen „A stoinigs Äckerle“ findet sich nicht nur auf der

Schwäbischen Alb. Auch an den Hängen und Anhöhen des Leintales sind

sie zahlreich und oft eine Mühsal

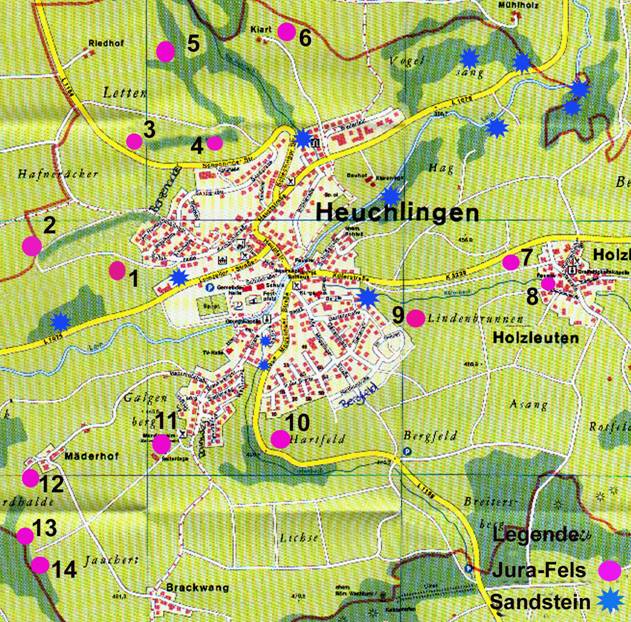

für Mensch und Tier und Maschinen- bis heute. Legenden: die rot markierten Punkte zeigen die Standorte der ehemaligen

Steinbrüche in der Gemarkung Heuchlingen. Die Lage der Brüche und die

folgenden Standortbeschreib-ungen

basieren auf Aussagen von Zeitzeugen. Qu.: H. Funk, I. Fischer, A. Hägele, A. Knödler, G. Barth, Hans Röhrle,

Bruno Schierle u.a. Die blau markierten Punkte zeigen einen Ausschnitt der

Sandstein- Lagen im Leintal. Die Sandsteine liegen im „Keuper“, im Gegensatz

zu den Steinbruch- Felsen, die im „Jura“ liegen oder besser, im „Jura“

entstanden sind. Gesteinsschichten und Gesteinsarten im

Leintal** - eine grobe Aufgliederung: Stubensandstein

und Knollenmergel im Keuper.

Bis unter das Niveau der Lein- ca. 382 m ü. M, bis vielleicht 30 m darüber,

zeigen sich in unserem Leintal oft 5 -10

Meter mächtige Felsriegel aus Stubensandstein. Angemerkt:

diese Stubensandsteinschicht kann eine Mächtigkeit bis zu 100 m erreichen

und 50 m oder mehr unter das

Fluss- Niveau reichen. Aus diesem Felsgestein nun, wurden schon seit Urzeiten, Bausteine für

Kirchen, Burgen und Wohngebäude gewonnen. So auch unsere, im Jahr 1492

erbaute Pfarrkirche, die 1786 neu aufgerichtete

Zehntscheuer und dann vor allem das im 13. Jh. erbaute Schloss.

Hier kann jetzt sogar angenommen werden, dass unser Schloss nicht nur

auf einer solchen Sandsteinformation erbaut ist, sondern, dass zugleich

das umgebende Schloss- Areal, hier vor allem der Schlossgraben, gleichzeitig

auch als Steinbruch - einer der ältesten in Heuchlingen, gedient

hat. Viele Kirchen, Burgen und

Schlösser wurden in jenen Zeiten auf diese Art errichtet: bauen auf

Felsgrund mit dem den Bau unmittelbar umgebenden Felsmaterial. Vieleicht

ist auch unsere Pfarrkirche auf diese Art erbaut worden. Knollenmergel: Über dieser

erwähnten Stubensandstein- Schicht liegt nun eine ca. 12 Meter dicke

Knollenmergelschicht - in unserer Gegend berühmt, berüchtigt.

Über dem Knollenmergel

setzen nun die sogenannten Psilonoten

- Schichten alpha 1 ein. Ein Stein- Erdgemisch, z. Tl. auch

mit kleinen geröllhaltigen Felsbänken. Die Psilonotenschichten

können bis zu 5 m mächtig sein. Er ist nach dem in den Schichten

vorkommenden Ammoniten Psiloceras psilonotum benannt – a.wikipedia. Schloheimia-he2

(alpha2)-Schichten. Als 2. Schicht folgen

nun die „Schloheimia-he2 (alpha2)-

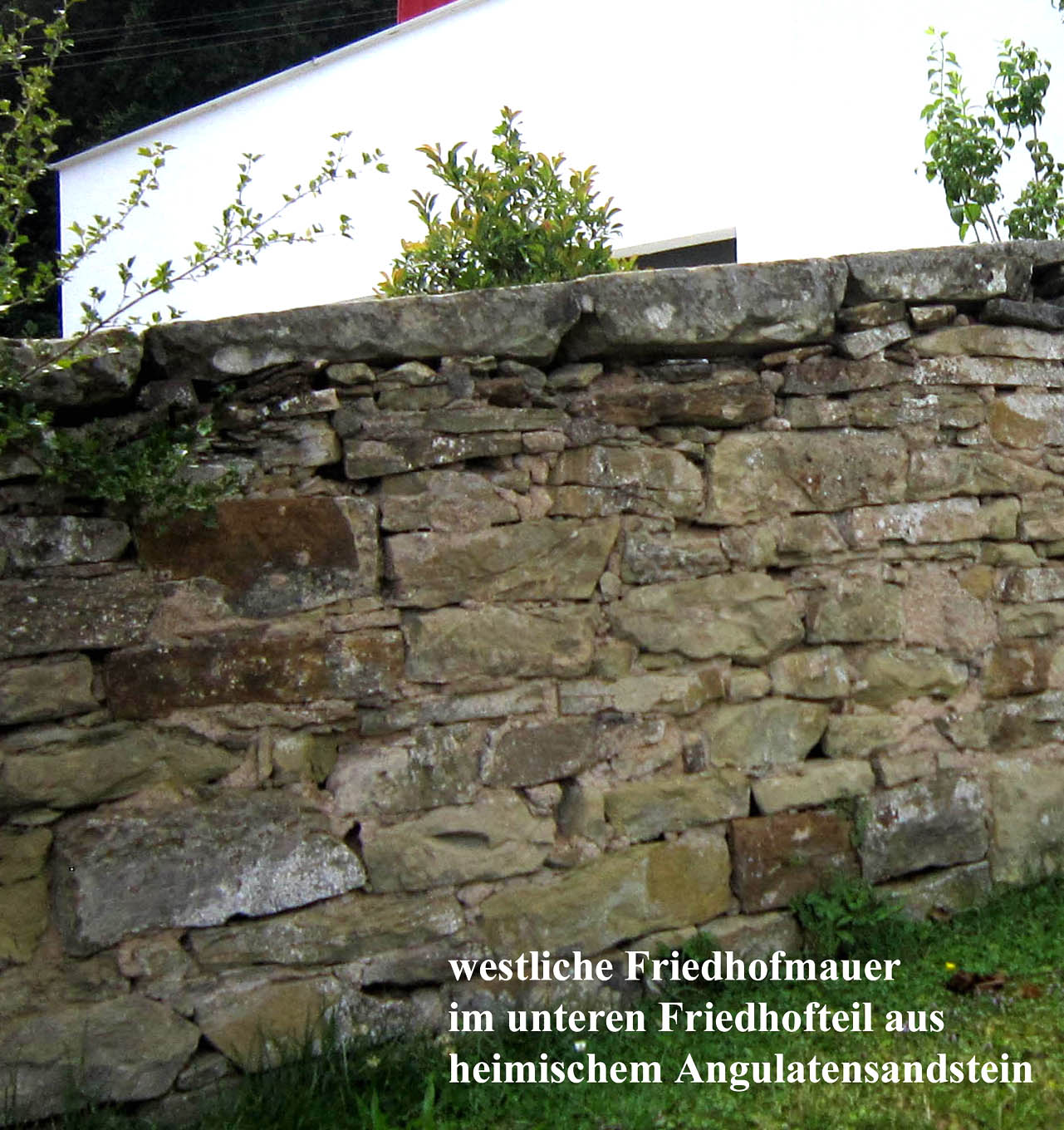

Schichten. Dessen Hauptbestandteile sind die Angulaten- Sandsteine.

Sie bilden bis zu 7 Meter mächtige Felsbänke. Dieser Stein ist es nun,

der wahrscheinlich in den Steinbrüchen um Heuchlingen häufig gebrochen wurde. Er war der klassische Baustein

für den Haus- und Mauerbau, für Portale, Gesimse oder Bildstöcke u.a.

An der oberen Kirchhofmauer, aber auch noch anderen

Stellen ist er schön zu erkennen - Wagenhaus „Lauchbauer“ und altes Haus „Kübler“. Gryphaeen-si1

(alpha3)- Schichten. Über den vorgenannten

Angulaten- Sandsteinschichten liegt nun als 3. Schicht, eine bis zu 2 Meter mächtige, bläulich aussehende Felsbank, erst mit einzeln

eingelagerter Versteinerung, dann gefolgt von Gesteins Felsriegel, durchsetzt mit unzähligen fossilen- Einschlüssen. Dieser

bläulich aussehende Fels ist ein hartes,

sprödes Gestein und ebenso schon lange Lieferant für Bausteine,

besonders aber - da sehr witterungsbeständig,

für den Wege- und Straßenbau: Schotter und Splitt, Rohstoff für

Zement u.a. Als oberste

Schicht ist jetzt vielleicht noch die Beta-Schicht

zu nennen. Es sind bis zu 15 Meter mächtige Kalkbankzonen aus einem

Gemisch aus Tone, Tonmergel, schieferartige Einlagerungen u.a. - **unterstützende Quellen: H. Blessing,

R. Übelhör, W. Trinkle, u.a. Bemerkenswertes: Diesen oben

beschriebenen Schichtenaufbau konnte man - in Teilen, im Haupt- Entwässerungsgraben

des Baugebiets Häfner, Anfang Mai 2013 sehr schön erkennen.

Steinbrüche

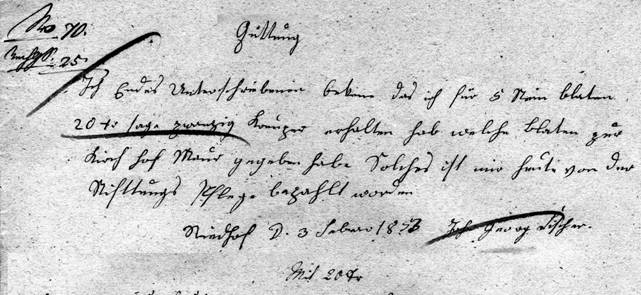

Die Steinbrucharbeit Eine kräftezehren

und gefährliche Schwerstarbeit,

dazu noch schlecht bezahlt. Zuerst musste eine mehr oder weniger dicke

Erdschicht über den Felsbänken abgetragen und das Felsgestein freigelegt

werden. Der Abraum wurde gleich in der Nähe abgelagert oder hangabwärts

aufgeschüttet. Noch heute sind die mit Trichtern und Wällen zerfurchten

Steinbruchareale als solche zu erkennen Mit Pickel,

Spitzhacken, Schlegel, schweren

Brechstangen, Keilen, wurden die freigelegten Felsriegel dort gespalten

und ausgebrochen. Später übernahmen dann auch Bohrmeißel und Sprengpulver

einen Teil der mühsamen Knochenarbeit. Größere

Platten, Steinquader oder gängige Passstücke wurden gleich vor Ort für die verschiedenen Verwendungszwecke sortiert

und bereitgelegt, ein Teil auch auf die geforderten Größen geschlagen.

Bruchgestein wurde auf Fuhrwerke verladen und an Sammelplätze transportiert.

Ein Teil davon eignete sich dann auch direkt gleich als Schotter für

den Wegebau. Der andere Teil wurde mit Schlegeln

zunächst zerkleinert und sodann von einer größeren Anzahl von Steinklopfern

mit ihren speziellen Steinhämmern (bei uns hatten sie häufig einem elastischen

Stiel aus Schwarzdorn) zu Stücken in Schottergröße zerkleinert. Dem

Verfasser ist noch gut das Bild vor Augen, wie - es war in den späten

1940er Jahren, ein langer, etwa 1 mtr. hoher Riegel von Bruchsteinen

entlang auf der Küfergasse abgelagert war. Auf kleinen, meist einfüßigen

Schemeln oder auf groben „Rupfensäcken, saßen und knieten die „Steinklopfer“

und zerkleinerten in tagelanger Arbeit die Steinbrocken zu Schotter.

Eine wichtige Arbeit damals. Waren doch in jener Zeit die großen - gewerbemäßig

betriebenen Steinbrüche der Umgebung noch nicht in Betrieb. Außerdem

wäre auch die erforderliche Transportkapazität nicht zur Verfügung

gestanden. Die Wege und Fuhren in der Gemeinde mussten aber instandgehalten

und erneuert oder neue angelegt werden. Zugleich bot es auch Arbeit

für einen nicht geringen Teil von beschäftigungslosen Männern jener

Zeit in der Gemeinde. Steinbrüche

in der Gemeinde Heuchlingen. Steine wurden in Heuchlingen in großen

Mengen gebrochen, in Handarbeit

zerkleinert oder auf Maß gehauen.

Verwendet wurde das Material neben dem Haus- und Mauerbau, hauptsächlich

für den Straßen- und Wegebau. Nr. 1: Steinbruch im Hornfeld Nach Aussage

von Georg Barth hatten noch seine Eltern im „Bilzen“ einen Steinbruch. Er lag wohl um die 60 m unterhalb

und 50 westlich der Ruhebank unter dem Fahrweg durch das Hornfeld in

Richtung Horn. Die ungefähren Lage- Koordinaten: N= 48°, 51´, 5,9´´, O= 9°, 56´, 3,1´´, bei einer Höhe von 420 – 422

m. (Nähere Einzelheiten über diesen Stein weiß G. Barth nicht mehr -

er spricht dann aber von einer etwas abweichenden Gesteinsart - etwas

mehr Gruscht. Int. angemerkt: hier könnte es

sich um eine Psilonoten- Schicht

alpha1- siehe oben, gehandelt

haben. Hier darf jetzt

noch angefügt werden, dass in Heuchlingen, außer an den oben aufgezeichneten

Stellen, noch an zahlreichen

anderen Stellen Steine gebrochen wurden. Der Anlass dabei

war oft der, dass beim Pflügen auf hartnäckige

Steinriegel gestoßen wurde. Bei dem Versuch diese zu entfernen stellte

sich manchmal eine Mächtigkeit 1 oder mehreren Metern heraus. Nun, das Ackerland

war rar und wertvoll. Man brach die Steine – meist für den eigenen Gebrauch.

Hierbei muss man noch erwähnen, dass

auf vielen Ackerfeldern, bei

jedem Pflügen, Steine buchstäblich zu wachsen schienen – wie Kartoffeln

- eine Plage. Nun, man ließ die Steine nicht auf den Feldern liegen

(wie heute), man sammelte sie von Hand, legte sie in Reihen auf kleinere

Häufchen, lud sie auf Mistwagen und fuhr sie ab - alle Hände waren da

gefragt, Kinderhände und Frauenhände. Die Steine waren ein willkommener

Rohstoff für alle möglichen Zwecke. Steinbruch Nr. 2 über dem Hornfeld Am westlichen

Ende des Rains über dem Hornfeld lag, ein weiterer privat betriebener

Steinbruch. Er war vermutlich im Besitz von T. Werner i. d. Vorstadt.

Das Feldstück wurde später von J. Röhrle erworben. Hans Röhrle hat das Bruchgelände dann aufgefüllt.

Koordinaten: N= 48°, 51´, 4,5´´ | O= 9°, 55´, 45,3´´ | Steinbruch

Nr. 3 und 4 am Letten-Rain Nr.3: Am westlichen Ausläufer des Letten-Rain

hatte Alois Röhrle einen privaten Steinbruch. Qu. Hans Röhrle. Nr.

4: Am unteren

Rand des Letten- Rain, etwas östlich, oberhalb v. Anwesen „Epple“, liegt

der ehem. Steinbruch „Klopfer“- heute Tiergehege. Von Klopfer

(Lotte H.) wird das Feldstück

heute noch als „Steinbruch“

bezeichnet. Für beide Brüche liegen keine näh. Einzelheiten vor. Die

ungefähren Koordinaten hier: N=48°, 51´, 22,9´´ | O=9°, 56´, 25,8´´

| H= ~454m.

Auf dem hofeigenen Steinbruch, unweit

v. Hof gelegen, wurde viele Jahrzehnte lang Steine gebrochen. Er lag

20- 30 m über- und ca. 100m östl. vom Riedhofquellbach. Nach Isidor

Fischer, (verst.) handelte es sich bei dem Steinmaterial eher um einen

gelben Stein- siehe Angulaten- Sandstein. Die ungef. Lage- Koordinaten:

N= 48°, 51´, 37, 4´´ | O= 9°, 56´, 14,2´´ - H. ca. 452 m.

. Legenden

. . Nr. 6 - Steinbruch

beim Kiarth und der "schöne blaue Stein" - Lage- Koordinaten

ca.: N= 48°, 51´, 40, 4´´ | O= 9°, 56´, 37,4´´. Höhe ca.

440 m (Steinbruchgrund) Ein privater Steinbruch wurde auch auf

dem nahe gelegenen Kiarth- Hof betrieben. Er lag ca. 150m rechts oberhalb des Hofanwesens, unter

dem Weilerrain. Seine Ausdehnung betrug etwa 150 m Länge u. 50 m Breite.

Hier brach der Alexander Lutz seine so

"schönen blauen Steine". Wo lagen die schönsten Steine?

Die in den Steinbrüchen tätigen

Steinbrecher, vor allem auch ihre Besitzer, prahlten oder hänselten

sich untereinander, welcher Steinbruch die schönsten Steine hervorbrächte.

Auf dem Riedhof war es z. B. eher ein "gelber

Stein".

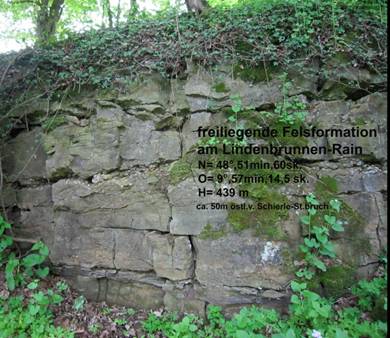

Offene Felsformation in Verlängerung zum Kiarth- Steinbruch N= 48° 51´ 40,8´´ | 9° 56´ 40,5´´ Wissenswertes zum blauen Stein. Der "Blaue

Stein" wurde gerne für Stütz - und Gartenmauern verwendet,

er ist im Waldstetter- Heimatmuseum zu sehen. Dieser wurde bei Ausgrabungen in Alfdorf gefunden. Er gehört zum

Schwarzen- Jura- alpha3 und hat eine Mächtigkeit von mehreren Metern.

Der bei Lutz beschriebene Stein kommt eventuell aus der gleichen Gesteinsformation.

Ist auch er – "der schöne blaue

Stein"? Bruchstein im Hauptkanal des Baugebiet Häfner . Die Gesteinsschicht liegt in ca. 440 - 445 m Höhe, etwa gleichauf mit

dem Kiart-Steinbruch

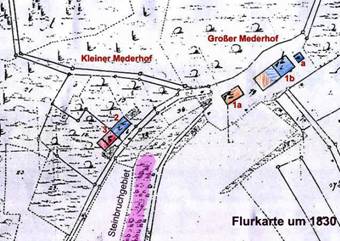

Die Steinbrüche Nr. 7 und 8 Links über

dem alten Fahrweg nach Holzleuten, noch vor der Markungsgrenze zu Holzleuten, heute im Wäldchen versteckt, lag

der gemeindeeigene Steinbruch von Heuchlingen. Auf alten Flurkarten

ist er als solcher noch mit diesem Namen eingetragen.

Der Steinbruch wurde später dann aufgelassen - der notwendig werdende.

Abraum wurde zu groß. Seine ungefähre Lage: N= 48°,51´, 8,2´´ | O= 9°,

57´´, 28,3´´ Höhe ca. 445m. Gleich in Verlängerung zu diesem Bruch, nach der Markungsgrenze, plante die Gemeinde

Hlzl. einen Steinbruch vor. 1822 erwarb sie für diesen Zweck das Haus

und den Garten von Haus 4- heute Dolderer- um in dessen Garten einen

ergiebigen Steinbruch für den Straßenbau zu erhalten. Holzleuten hatte einen

weiteren, eigenen „Gemeinde-Steinbruch“

am Lindenrain.

Er Lag

über dem linken Bachufer, beginnend etwa zwischen Hirts Stall und dem

jetzigen neuen Wohnhaus. Er reichte vor bis auf Höhe von Strohbauers

heutigem Wirtschaftsgebäude.

Offen liegende Felsformation am Lindenbrunnen-Rain,

unweit vom ehemaligen Steinbruch „Schierle“. Diese Formation

setzt sich ca. 800 m in östliche Richtung fort und mündet im ehemaligen

Holzleuter- Stein-bruch.

Über dem Gewand

„Wolfsgrub“, am oberen Rand des

Lindenbrunnen-

Rains, zwischen Holzleuten und dem Rand der Neubausiedlung im Gehren,

lag ehemals ein großer Steinbruch. Die Größenmaße sind heute noch unschwer zu erkennen. Der Bruch gehörte zum Anwesen „Schierle“

an der Schechinger Straße. Seine Koordinaten: N: 48°, 50´, 59,4´´

| O: 9°, 57´, 11,5´´ | H= ca. 437 – 440m Wissenswertes: Die

letzten Steine hat hier Bruno Schierle 1953 gebrochen. Das Volumen schätzt

er auf 15 qm. Benötigt hatte er die Steine für seinen Hausbau im Jahr

1954. Sie dienten zur Aus-schotterung der Baugrube und

der Hofeinfahrt, dann als Sickersteine an den Außenmauern. Das Plattenmaterial

wurde zum Bau von Gartenmauern verwendet. Bruno Sch. erinnert sich dabei

noch an einen fleißigen Helfer, an Oswald Losert. Oswald war damals Hütebub auf dem Schierle-Bauernhof.

Oswald musste bei der Steinbrechtätigkeit immer den Bohrmeißel gerade

halten und ihn dabei, nach jeden Schlag mit dem schweren Hammer, etwas

um die eigene Achse drehen. Zwischendurch wurde das ca. 2 cm dicke Bohrloch

mit einem langen, schmalen Blechlöffel

immer wieder freigeräumt. Wenn die erforderliche Bohrlochtiefe

von 20 oder 30 cm erreicht war, wurde als Erstes die Zündschnur in das

Bohrloch eingeführt und danach 15 bis 20 cm tief mit Schwarzpulver

gefüllt. Über das Schwarzpulver kam jetzt eine Schicht Papierschnitzel,

darüber eine Schicht Gesteinsmehl. Dieses Gemenge wurde nun mit einem

Holzstock vorsichtig verdichtet. Nun konnte die ca. 30 cm aus dem Bohrloch

ragende Zündschnur angezündet werden. Bruno und Oswald brachten sich

nun im raschen Lauf in ca. 100 m Entfernung in Sicherheit. Bei der folgenden

Explosion gab es dann immer einen regelrechten Steinregen. Die umher

geflogenen Steine mussten danach wieder eingesammelt werden.

Diese beschriebene Sprengarbeit machte Bruno

natürlich selbst –und ohne Spreng-Genehmigung. Den Bohrmeißel und den Räumlöffel hatte er vom

Kiarth-Bauern Lutz ausgeliehen. Nach

Aussage v. Bruno Sch. wurden im Kiart-Steinbruch die Steine schon sehr

früh, bis zur Schließung, fast ausschließlich mittels Sprengung gewonnen.

Ähnliches gilt auch für die Steinbrüche Rieg und Funk auf dem Mäderhof. Links über

dem Rain, an der Neuen Mögglinger Straße, ca. 200 m vor der Ebene,

liegt ebenfalls ein aufgelassener Steinbruch. Das Gewannstück wird heute

noch als „Steinbruch“ bezeichnet.

. . Steinbruch

Nr. 11 auf dem Galgenberg. Er ist heute noch als solcher zu

erkennen - der heutige Reitplatz zwischen alter Reithalle und SAV-Hütte.

Der größere Teil gehörte der Gemeinde. Ein schmaler Streifen dem Wilhelm Arnold. Die Platzgröße und Form zeugt

von einem Abbau in größerem Maßstab.

Steinbrüche

auf dem Mäderhof

Am Rain, schräg

über dem Kindermann-Anwesen unterhalb der Rainoberkante entlang in süd-

westlicher Richtung zog sich der Riek Steinbruch. Die Bruch-

und Abraumflächen sind heute noch zu erkennen. Koordinaten in etwa:

N 48°, 50´, 34,3´´ | O= 9°, 55´, 42´´ H= ~435m. Weiter den Rain entlang in süd- westlicher

Richtung über dem Bach gelegen und in der Nähe des großen Betonmastes,

grub Funk seine Steine. Die Koordinaten hier: N = 48°, 50´, 31´´ | O= 9°, 55´, 40´´ H= ~437m. Steinbruch

Lutz, Nr. 14 Gleich in Verlängerung,

südlich zum Steinbruch Funk – rechts vom Fahrweg nach Schönhardt, hatte das Anwesen Lutz / Pfisterer ebenfalls

einen hauseigenen Steinbruch. Seine Koordinaten betragen etwa N = 48°,

50´, 25´´ und O = 9°, 55´, 43,5´´, H. ca. 449m? (neu arrondiert) Bemerkenswertes:

Lutz war angeblich ein Hüne von einem Mann. Er brach die Steine selbst

und fuhr sie mit dem Kuhfuhrwerk

u.a. auch zur genannten Leinzeller Straße. ........................... Stubensandsteinbänke finden sich zu beiden Talseiten der

Lein und auch an den Steilhängen des Küferbachs und Sichenbachs. Die

Felsen ragen z. Tl. unter das Wasserniveau der Lein- ca. 382 m ü. M., bis in eine Höhe von 415 ü. M. im „Reutewald-

Hag“ oder „Vogelsang“ Die Lagen - wir beginnen links der Lein im Gewand

„Höll“ und folgen den blauen Punkten im Übersichtsplan

Grabsand

Sandsteinfels in

dem „Höll“- Wäldchen, rechts an der Waldfuhre gelegen. Das Gesteinsmaterial

ist grobkörnig und lässt sich mit einem Stock leicht ablösen.

.

Bild: Sandsteinfels in der „Höll“

Sandsteinfels im „Becka-

Wäldle“- nahe Sportklingenmaier.

Sandsteinfelsen am rechten Ufer des Siechenbachs - hier:

bei der „Grotte“ Sandsteinfels- Grabsand - über den Wiesen im mittleren Teil des

„Vogelsang“ Das

Gesteinsmaterial ist grobkörnig und lässt sich mit einem Stock leicht

ablösen. Lage:

N= 48°, 51´, 35,4´´ | O= 9°, 57´, 17´´ | H= ~ 402 m Sandsteinfelsgruppe- Grabsande im unteren, rechten Vogelsang- Waldteil. Die

Gruppe besteht aus 4 oder 5 Blöcken, waagrecht gelegen, auf ~ 40 m verteilt. Der Fels sandet stark und

lässt sich leicht herauslösen. Lage: N= 48°, 51´, 37,4´´ | O= 9°, 57´,

30,1´´ | H= ~ 395 m Sandsteinfelsen am rechten Ufer der Lein im Schafwald,

Gemarkung Laubach. Eine Sandsteinbank,

die bis unter das Lein- Niveau

reicht. Lage: N= 48°, 51´, 33,9´´ | O= 9°, 57´, 45,2´´

| H= ~ 382 m (Leinniveau) Sandsteinbank

am linken

Bachufer im Schafwald, ca. 120 m oberhalb der Bachmündung in die Lein.

Lage: N= 48°, 51´, 30,2´´ | O= 9°, 57´, 44,4´´ | H= ~ 391 - 394 m Sandsteinriegel am rechten Leinufer, ca. 100 m oberhalb

der Behelfsbrücke, unter dem Wäldchen. Die 3 – 6 m mächtige Felsformationen

erstreckt sich über 60 bis 80 m entlang des Steilufers und reicht bis

unter die Wasseroberfläche. Lage: N=

48°, 51´, 28,3´´ | O= 9°, 57´, 24,7´´ | H= ~ 382 m (Wasserniveau)

Bild: Sandsteinriegel am rechten Leinufer ca.

120 m rechts der Behelfsbrücke über

die Lein.

. . . . Bild: Sandsteinbank am/

im Küferbach Die

Felsbank reicht unter das Wasserniveau. Lage: N= 48°, 51´, 4,5´´ | O= 9°, 56´, 52,8´´

Ergänzungen Sandstein-

Felsbank unterm Schloss. Linkerhand vom Keller gegenüber dem Haus Krämer, zeigt sich ein Sandsteinriegel.

Er liegt in Höhe der Kellerdecke, und mündet etwa auf dem unteren Niveau des Schlossgrabens

in einer Höhe v. ca. 396- 398

m. Der Kellereingang liegt auf einer Höhe von ~ 394 m, der Schlosshof bei ca. 401 - 403 m. Int. Anmerkg: das bekräftigt die Annahme,

dass das Schloss auf Stubensandstein-Felsen gründet und dass im Umfeld

(Schlossgraben) das erforderliche Baumaterial (Sandsteinquader) gewonnen

wurde. Sandsteinbank beim ehem. Kellerhaus a. d. Brackwanger

Straße. Rechts der Keller und über Kellerhöhe, zeigt sich ein weiterer

Felsriegel aus Stubensandstein. N= 48°, 50´, 59´´, O= 9°, 56´, 33,7´´,

H= ~ 394 m. Die Felsformation reichte früher bis zum Bachbett des Tiefenbachs

und ragte hoch bis zur Oberkante des ehemaligen „Oberstberg“. Hier sind

dann auch die erwähnten Keller eingegraben. Der ehemals danebenliegende

Felsbrunnen ist eingegangen.

................................ .................................... ............................. Erhaltene alte Mauern und Mauerreste in Heuchlingen

An der oberen Kirchhofmauer, aber auch neues Wagenhaus ganz von Stein. Daneben diente das Wagenhaus auch als Heulager. Später wurden das Wagenhaus mit den neu auf den Markt gekommenen Hohlblocksteinen überbaut. Ein Teil der Grundmauer aus "Angulatensandstein"- direkt auf den Grund gebaut, ist noch gut auszumachen. s.Bild oben. Die Problematik solcher Naturmauern im Zeitenlauf ist leicht zu erkennen: Schichtenabspaltungen, Hebungen, Senkungen, Eis und Frost, Regen, Hitze u.a.

Haus Barth - "Kübler"

am Kirchberg. schnitten. .

zurueck

zu Navigation 5 - ......... |

Auch

wenn die alten Germanen dann, nach dem Abzug der Römer, deren Wegebau-Technik

und auch die Technik der Zementherstellung buchstäblich für lange Zeit

vergessen hatten, war dann, mindestens seit Beginn der Besiedlung unseres

Raumes,

Auch

wenn die alten Germanen dann, nach dem Abzug der Römer, deren Wegebau-Technik

und auch die Technik der Zementherstellung buchstäblich für lange Zeit

vergessen hatten, war dann, mindestens seit Beginn der Besiedlung unseres

Raumes,