|

Zeitzeugenwissen

und verborgene Erinnerungen zum Heuchlinger Fest.

Welche Erinnerungen

an das Heuchlinger Fest aus der - eher vergangenen Zeit- lassen sich

noch abrufen? Was wissen Zeitzeugen noch?

Gesprochen hierüber wurde mit Bruno Schierle, Jg. 1926, Otto Bauer,

Jg. 1926, Anton Knödler, Jg. 1927, Mathilde Klotzbücher v. Leinweiler,

Jg. 1926. Rudolf, Otto- und Maria Schmied u. noch vielen anderen nach

ihren Erinnerungen und Erinnerungen/ Überlieferungen ihrer Väter und

Großväter.

Unsere Abfragen:

<

Kirchliche /religiöse- u. der weltliche Abläufe des Festes in

den Wochen und Tagen vor und am Fest selber?

< Krämerstände am Fest: welche Kaufleute waren beteiligt?

Wer stellte das Verkaufs-personal? Was wurde verkauft? Wie lange dauerte

diese Tradition an? usw.

< Besonderheiten: wie Böllerschießen zum Tagesbeginn am

Festtag, Prozession mit Musik u.a.

…

Der religiöse Ablauf - übergehend

in den weltlichen Bereich.

Alle

Befragten erinnern sich- weit zurück in ihre Kindheit- an ein

immer stark religiös geprägtes Fest - ein starkes Empfinden besonders

aus der Sicht als Schüler und angehender Erwachsener. Schon vor

der beginnenden Festvorwoche steigerte sich die innere Anspannung.

Die Gespräche und auch der Alltag drehten sich verstärkt um das Fest.

Die Festwoche war dann ausgefüllt mit Beichtgängen- sie schafften

nicht selten Unwohlsein und auch eine gewisse Furcht- Besuche der

Abendandachten oder der Abendgottesdienste mit den Predigten. Gesteigert

wurden die Empfindungen noch, wenn diese Fest-Vorwoche als Missionwoche

abgehalten wurde. Ordensmissionare aus Ellwangen, Neresheim u.a. versuchten

in langen Glaubensgesprächen und mächtigen Predigten und Worten den

Glauben der Schülern und der Jugend, der Frauen und Männer zu stärken

und zu festigen. Dies alles hinterließ dann immer einen tiefen und

nachhaltigen Eindruck voller innerer Spannung. Diese Spannung setzte

sich fort, hinein in die einzelnen Hausanwesen.

Eine

eher weltliche Seite.

Schon Tage vor dem Fest war der weibliche Teil der Dorfbevölkerung

- Mütter, Großmütter und Mädchen, mit putzen und wienern der Stuben,

Küchen, Stiegen und Hausflure beschäftigt. Meist wurde doch Verwandtschaftsbesuch

aus der Stadt oder anderen entfernten Orten erwartet. Da sollte es

dann besonders ordentlich aussehen. Die Festtagskleider für die Erwachsenen

und Kinder mussten hergerichtet werden. Das gute Geschirr für den

Mittagstisch wurde aus den Stubenbuffes hervorgeholt und das Festtagsessen

vorbereitet.

Auch die Männerwelt hatte ihren Teil zu tun. Die Arbeitsgerätschaften

und das Wagengeschirr wurde in die Wagenhäuser

und Schuppen geräumt. Die Hofeinfahrten und Wege mussten sauber geräumt

und gekehrt werden - die Dorfstraßen und Wege in jener Zeit - den

1930er, 40er oder 1950er Jahren, waren noch Erdstraßen und nicht geteert.

Diese Arbeiten oblag dabei meist den Buben und Heranwachsenden. Wie schon

an Fronleichnam, wurde auch jetzt für die Gestaltung des Prozessionsweges

feines Gras eingeholt und auf den vorgesehenen Weg ausgestreut. Ebenso

mussten die "Maien" geschlagen und entlang des Weges eingesteckt

werden. Das Schmücken der Häuserfassaden war dann wieder mehr die

Arbeit der Frauen und Mädchen.

Das Fest konnte also kommen, alles war bereit.

Am Festsonntag war es dann ein erheb-endes Gefühl, beim Kirchgang

all die vielen Besucher zu sehen die den Kirchberg hoch und der Kirche

zustrebten. Auch ein gewisser Stolz erfasste dabei die einheimischen

Kinder und vielleicht auch den einen oder anderen Erwachsenen.

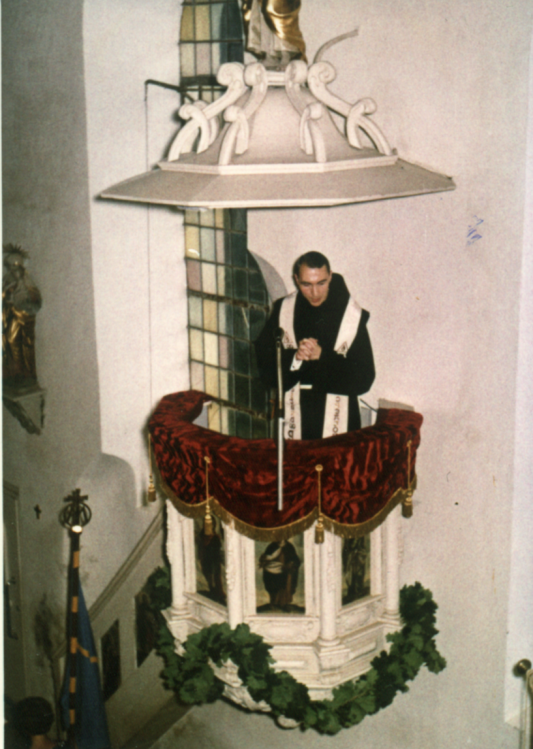

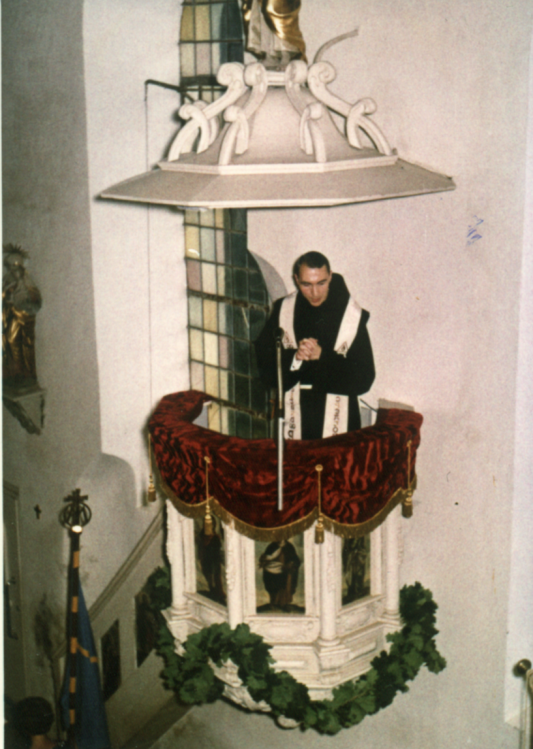

Das

feierliche, *levitierte Hochamt am Festtag- oft zelebriert von

einem Ordenspater, begleitet durch den Ortspfarrer und weiteren Geistlichen,

die Festpredigt- meist mit großer

Stimmgewalt gehalten, und die darauf folgende feierlichen Prozession

durch das Dorf, bildete dann den krönenden Höhepunkt des Heuchlinger

Festes.

Das

feierliche, *levitierte Hochamt am Festtag- oft zelebriert von

einem Ordenspater, begleitet durch den Ortspfarrer und weiteren Geistlichen,

die Festpredigt- meist mit großer

Stimmgewalt gehalten, und die darauf folgende feierlichen Prozession

durch das Dorf, bildete dann den krönenden Höhepunkt des Heuchlinger

Festes.

Ein schöner Brauch war dann auch - und

ist es noch immer, nach dem Hochamt und der anschließenden Prozession,

alle Geistlichen, Mesner und den Kirchenstiftungsrat- heute KGR, zum

Mittagsmahl in eine Gaststätte zu laden. Gastgeber war, und ist es

noch heute, die Kirchengemeinde.

Noch

eine Erinnerung sollte vermerkt sein: Extra zum Hchl.-Fest wurden

auf den Feldern die ersten Kartoffelstöcke ausgezogen und der Festtags-Kartoffel-salat

damit angemacht. Auf dem Heimweg - nach dem feierlichen Amt, wehte

den zahlreichen Kirchenbesuchern auf den Gassen dann immer ein köstliche

Geruch von Kartoffelsalt und Schweinebraten aus den Fenstern der Häuser

durch die Nase. In manchen Augenblicken meint man den besonderen Geruch

noch zu spüren.

…………………

Verkaufsstände bei der Kirchenlinde.

Abgesehen

von dem alles beherrschenden zentralen Fest, erinnern sich die Befragten

an nichts so sehr, wie an die Verkaufsstände bei der "Kirchenlinde"

am Aufgang zur Kirche. Bei Allen Befragten taten sich lebhafte

Erinnerungen auf, jeder wusste eine Besonderheit zu berichten, andere

bestätigten sie oder widersprachen. Den Kindern und Heranwachsenden

haben diese Verkaufsstände ganz offensichtlich ein nachhaltiges Erlebnis

hinterlassen. Eigentlich kein Wunder, der Dorfalltag war eintönig,

und arbeitsreich, die Kriegs-und Nachkriegsjahre entbehrungsreich.

Die Kindergeneration heute würde über solche Stände wohl nur müde

lächeln. Damals aber, nun…...

Gasthäuser und Verkaufsgeschäfte um die Kirche finden sich

an allen Wallfahrtsorten- so einer war Heuchlingen - zumindest früher,

ja auch und spielten eine nicht unbedeutende Rolle.

Eine Gaststätte bei der Kirche hat Heuchlingen zwar nicht, aber doch

schon sehr früh einen Krämerladen. Der Wanderkrämer Nicolai Ohnewald

ließ sich um 1708 in Heuchlingen nieder und richtete auf dem Kirchberg

einen Krämerladen ein. Johann Mezger heiratete 1855 dort die Tochter

des Krämers Josef Ohnewald.

…..

..... .....

Kleine Kaufhausgeschichte v. Hchl. – eingefügt

Um

1883/84 erwerben Johann Mezger und dessen Sohn Alphons im Dorfkern

ein Grundstück und errichteten darauf ein großes und, für die damalige

Zeit, modernes Kaufhaus.

1910 oo Maria Wöller den Kaufmann Josef Stütz in der Postagentur

Haus 15 am Schlossberg. Vermutlich wurde zu dieser Zeit dann auch

das Kaufhaus am Schlossberg eingerichtet.

Das Kaufhaus Mezger bot sozusagen ein Vollsortiment, wie Kleider,

Stoffe, Aussteuer - und Haus-haltswaren, sowie Lebensmittel. Auch

Eisenwaren und landwirtschaftliche Geräte und Dienstleistungen waren

im Angebot. Während das Kaufhaus Stütz in geringerem Umfang ebenfalls

Stoffe, Vorhänge, später auch Kleider und Pullover, Aussteuerwaren,

Geschirr und ebenfalls Lebensmittel im Angebot führte.

Schon

früher, in der 2. Hälfte des 19. Jh. -1862 erstmals, richtete

Katharina Ottenbacher, + 1916, im Haus Nr. 104 - ist das heutige Haus

"Ilgauds" - einen Krämerladen ein.

Einige

Zeit später, etablierte sich auch im Haus 104 - bis in die 1930er

Jahre hinein, ein Krämerladen der Kreszentia Ohnewald, *1856, +1938.

Haus 104 ist das Vorgängerhaus der heutigen Gemeindewohnung am Bergle.

Ende

der 1920er Jahre erbaut Eberhard Beierle am Aufgang

zum Kirchberg ein neues Kaufhaus. Er beginnt hier zunächst mit einem

Eisenhandel. Diesen dehnte er später zu einem "Gemisch - u. Kolonialwaren"-

Geschäft" aus. Im Angebot: Süßigkeiten und Lebensmittel, Gerätschaften

für die Landwirtschaft und Handwerker, wie Ketten, Seile, Drähte, Nägel,

Fette, Öle usw.

Noch später, in den 1930 er Jahren, eröffnete X. Häberle eine

kleinen "Kolonialwaren -Laden" am Eingang zur Vorstadt.

Diese letztgenannten Krämer stellten aber zu keiner Zeit einen Stand

zum Heuchlinger- Fest.

...

Die Verkaufsstände bei der Kirchenlinde

Vorab:

es ist keinerlei Wissen mehr vorhanden, wann erstmals ein solcher

Verkaufsstand zum Heuchlinger - Fest aufgestellt wurde. Aber, auch

die älteren Zeitzeugen, die 1926 und danach Geborenen, erinnern sich

bis in ihre Kindheit zurück an die beiden Verkaufsstände vom Krämer

Mezger und dem vom Kaufladen Stütz. Beide Stände fanden ihren Platz

bei der Kirchenlinde am Treppenaufgang zur Kirche, genauer an der

nördlichen Giebelseite vom Haus des Bauern Ilg - dem Anwesen der "Kolba-Dones".

Der Stand Mezger war linkerhand, der Stand Stütz rechts daneben aufgestellt

- Lotte H. sieht den Stütz-Stand aber auch gegenüber der Giebelseite

bei der Kirchenlinde stehen. Die Verkaufsstände glichen in ihrem Aufbau

der heute noch vielfach auf den Märkten bekannten einfachen Bauweise.

Einige

ältere Mitbürger berichten auch noch von

einem kleinen Verkaufstand links der Kirchen-linde - später stand

hier ein Ruhebänkle, bevor die Linde aus Sicherheitsgründen dann umgesägt

werden musste. Dieser Verkaufsstand wurde von der *Beede - der Bihlmaiers-Babet,

betrieben. Neben verschiedenen Obstsorten wie Frühkirschen, Beeren

u.a., bot sie noch allerlei Devotionalien u. Tand an, so z.B. kleine,

etwa 10 cm hohe Monstranzen und Kelche u.a. aus Zinn / Blei.

*Beede, -von Bötin/Bote - machte auch Boten- und Verkünddienste in

d. näheren u. weiteren Umgebung.

Das Verkaufspersonal. Der Verkaufsstand

Mezger wurde nach übereinstimmender Aussage immer durch fremdes Personal

bedient. Am Anfang war es die Christine Ilg vom Nachbarhaus. Später

dann auch begleitet von ihrer Schwägerin B. Ilg. (Schuhmachers) Den

Stütz-Verkaufsstand bediente - zumindest in den früheren Zeiten, Frau

Maria Stütz persönlich, so die Aussage einiger älteren Zeitzeugen.

Dann, zumindest in den Nachkriegsjahren, standen

Albert Schuster mit seiner Frau - sie wohnten im Haus 41 auf dem Gänsbühl,

viele Jahre hinter dem Verkaufstisch und bedienten die Kundschaft.

Zuletzt, der Stand Mezger war schon aufgegeben, bediente dann auch

Kaufhausnachfolgerin Frau Bopp, geb. Stütz, persönlich die Standbesucher.

Tand

und Nützliches, Spielzeug, Süßwaren und Anderes. Sowohl

der Stand "Mezger" wie auch "Stütz" hatten auf

ihren Verkaufstischen und Regalen überwiegend Spielwaren und Süßigkeiten

für die Kinder und Heranwachsende im Angebot. Dabei werden aufgezählt:

Waffeln, Mohrenköpfe, Bärendreck, Rahm- Himbeer - und Zitronenbonbons,

"Zickerle" aus großen Glasgläsern für einen 1/2 Pfennig

das Stück, Schokolade, Brausepulver in kleinen Tütchen und mehr. Dazu

Spielzeug: kleine Pfeifchen, Fähnchen, Pusteschlangen. An eher Nützlichem

wurde - besonders am Stand "Mezger", geboten: Skapulier-Medaillen

und Silberkettchen, Heiligenbilchen, Rosenkränze u.a. mehr. An einen

Verkauf von Waren wie: Stoffe oder Anziehsachen (Kleider o.ä.), sind

keine Erinnerungen vorhanden. Auf die Frage, ob in den letzen Kriegsjahren

noch Verkaufsstände aufgestellt waren, kann sich ebenfalls keiner

der Befragten mehr erinnern.

..

Das erste "Speiseeis"

- und Ende der Verkaufsstände.

Ende

der 1940er - oder Anfange der 1950er- Jahre erwarb Xaver Klingenmaier

- der "Veita-Xaver", eine Eismaschine. Diese Maschine reihte

Xaver an die Verkaufsstände an und stellte (2 bis 3 Jahre lang) eigenes

Speiseeis her -"Kugeleis". Wohl die meisten der Heuchlinger

Kinder werden jetzt das erste Speiseeis in ihrem Leben genossen haben.

Später dann wurde am Stand "Mezger" auch das erste "Eis

am Stiel" verkauft. Marianne Schwarz hat es als Lehrmädchen bei

Mezger noch um 1960/61 hinter dem Stand angeboten und verkauft. Qu.

Elisabeth Waidmann.

Kurz nach 1960 / 61 wird dann auch schon der "Mezger-Verkaufsstand

aufgegeben. Der Stand Stütz folgte 1 - oder 2 Jahre später. Eine lange

Tradition ging zu Ende.

……………………

Chorgesang,

Böllerschießen und Marschmusik am Heuchlinger Fest.

Der

feierliche Umzug am Skapulierfest erfolgte in der 1. Hälfte des

19. Jh. mit Pauken und Trompeten, so der Chronist. "Nicht zuletzt

deswegen kamen in jener Zeit zahlreiche Festbesucher aus Nah und Fern

zum " Heuchlinger Fest" - Es war dies die Zeit des Wirken

von "Josef Ohnewald."

Chorgesang: spätestens

nach der Rückkehr von Josef Ohnewald nach Heuchlingen im Jahr 1811

wird sich - parallel zum Aufbau einer Instrumental- Musikgruppe unter

dessen Leitung, allmählich auch der Chorgesang etabliert haben. Die

Chorliteratur in jener Zeit war in der Regel ja für Singstimmen und

Instrumentalbegleitung- Geigen, Pauken, Trompeten u.a.- verfasst.

(eine Orgel in den Kirchen war noch relativ selten anzutreffen)

1830

ist vermerkt: . … es

ist ein Sänger Chor gebildet, der aber izt auf 4 stimmige Gesänge

einübt. Der Schullehrer ist Johann Weber von hier geboren d. 27. Mai

1769. Er ist zugleich Meßner und Organist - Intern: und war ganz sicher

auch der Chorleiter.

Etwas später

, 1834, wird dann allgemein von mehrstimmigen Chorgesang

an Sonn - und Feiertagen und bei Beerdigungen in Heuchlingen berichtet.

Qu.: Auzüge aus dem Kirchenvisita-tionsbericht Abschn. 5 B, Pu. 19

in 1830 (1834)

Orgel. 1819

erfolgte in Hchl. erneut eine gründliche Renovierung der Orgel. Der

Volksgesang ging aber bald wieder stark zurück". Es heißt: "Der

ganze Gesang wurde von wenigen Sängern und Sängerinnen auf der Empore

gehalten" - Es gab also 1819 schon

einen Sängerchor.

A. Deibele zitiert aus dem Tagebuch von J. Ohnewald: "Anfang

Januar 1824 wurde die Kirchenmusik, teils aus Undank einiger Schüler

Ohnewalds, teils mangelnder Unterstützung seitens des Stiftungsrates

aufgelöst". Ohnewald hat später dann den Chorbetrieb wieder aufgegriffen

(und wohl auch nie ganz aufgegeben). Denn in div. Kirchenvisitationsberichten

wird für die Zeit 1830-34 notiert: Orgel spielt der Tonkünstler Josef

Ohnewald. Daneben ebenfalls genannt: Orgel spielt der Mesner und Schulmeister

Johann Weber.

... ... ...

Prozessions-

Marschmusik an Fronleichnam und Heuchlinger-

Fest.

Wie

lange nun in der "Nach- Ohnewaldzeit", also in der 2. Hälfte

des 19. Jh. die Prozessionen mit "Pauken und Trompeten"

feierlich begleitet wurden, ist nicht vermerkt. Möglich oder besser

wahr-scheinlich ist, dass die nicht wenigen Musiker in jener Zeit

im Ort - in den Personenregistern oft als Musikus oder Musikant betitelt,

in mehr oder weniger kleinen Besetzungen diese Tradition weitergeführt

haben. (es bedeutete für sie ja auch einen kleinen Hinzuverdienst)

Festmusik aus Schechingen,

Aus dem 20. Jh. weiß man, dass Musiker der Blaskapelle Schechingen

über viele Jahre der Prozession an Fronleichnam und dem "Heuchlinger

Fest" mit feierlicher Marschmusik voran-gingen. Ja, auch das

sogenannte "Wecken" nach dem Böllerschießen und dem

"Gebetläuten" um 6 Uhr in der Frühe hatten sie übernommen.

Wann nun die Schechinger- Musikanten diesen musikalischen Dienst übernommen

haben, ist nicht mehr bekannt. Aber diese Episode ist den stälteren

Bewohnern noch in Erinnerung: dass die Schechinger Musikanten nach

ihren Auftritten meist noch im "Veith"- Gasthaus "Rose"-

eingekehrt sind. Diese Einkehr dauerte dann nicht selten bis tief

in den Abend, bevor sich dann eine feucht- fröhliche Musikantenschar

auf den Heimweg nach Schechingen machte.

1956 übernahm dann der

neugegründete Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Heuchlingen diesen

traditionsreichen Brauch. Der 1991/92 aus diesem Musikzug entstandene

Musikverein führt ihn bis zum heutigen Tag in gleicher Form fort.

……

Böllerschießen und anderes

Wissenswertes zum Heuchlinger Fest.

Beim

Blättern in den Heiligen-Rechnungen wird sichtbar, wie diese beiden

Hochfeste, Fronleichnam und Heuchlingen Fest, schon vor 200 Jahren

- und früher, nicht nur sehr arbeitsaufwendige, sondern auch kostenträchtige

Tage waren. Dabei lassen sich auch durchaus schon wirtschaftliche

Aspekte erkennen, sowohl für einzelne Dorfbürger als auch für die

Kaufleute im Ort- ganz früher die Krämer und Boten, bis in die Kreisstadt

hinein oder für die Gaststätten im Ort.

Auch lässt der Ablauf und die Außendarstellung

der Feste durchaus auch einen etwas martialischen Zug zu erkennen.

So wurden schon früh, beispielhaft im Jahr 1800, 6 Schützen

für die Mitgestaltung der Feste entlohnt und das notwendige Schießpulver

beschafft. Später wurden sogenannte Böller angeschafft, mit denen

sich dann unter 3 maligen lautem Kanonendonner der Beginn des Festtages

angekündigte.

Angemerkt: Das Böllerschießen findet oft an besonderen Festtagen statt,

zum Beispiel auch an Hochzeiten oder an Neujahr u.a. Es soll böse

Geister vertreiben und den anstehenden Tag oder die Zeit mit guten

Vorzeichen beginnen lassen. Der Brauch des "Taganschießen"

an Fronleichnam und Heuchlinger-Fest hat sich bis in die heutige Zeit

gehalten.

...... .... ....

Auszüge aus Heiligen-Rechnungen. Hier: Rechnungsstellungen für Fronl. u.

Heuchl. Fest.

In

HL- Rechng. v. 1800

bezahlt der Heiligen Pfleger Melchior Ohnewald (es war der Vater des Josef O.) an den

Wirt Joh. Melchior Kieninger für Verzehr und Trank am Fronleichnamstag

für: 4 Himmelträger a`15 kr. = 1 fl., 1 Kreuzträger = 15 kr., 1 Kerzenträger = 15 kr.,

dem H.H. Pfarrer = 1 Maß Wein u. 2 Brot = 58 kr.,

den 10 Musikanten a` 15 kr.

= 2 fl., 30 kr., den Ministranten 20 kr.,

dem Schulmeister d. Verzehr f. d. Maien holen = 20 kr.,

und an 6 Schützen a` 15 kr.

= 1 fl, 30 kr.

in dessen Gasthaus stellt (HL. Rn. Krt.7/8)

1900 - 19009: dem

Kronenwirt Stitz für Getränke an die Festordner 1,6 Mark abgegeben.

|| für das Tragen der Kirchenfahnen an d. Bittgängen, Fronl. u. Hchl.

Fest an 5 Pers. 12,60 Mark abgegeben. || für

das Böllerschießen an Fronl. u. Hchl. Fest an den Josef Arnold je.

3,20 Mark gegeben || dem Kaufhaus Stütz für 4 Schleifen an

die Festordner a. Hchl. Fest 1,25 Mark gegeben. || dem

Kfm. Alphons Mezger für Zündpulver, Böllerspulen und Böllerpulver

12,2 Mark gegeben. || Dem Kfm. Stütz

für Spreng-u. Gewehrpulver 4,8 Mark gegeben. || Dem Schneidermstr.

Joh. Stäb für 1 neue Fahne machen u. Holen der Maien 4,5 Mark gegeben.

|| dem Mesner für das Abstauben der Altäre u. der Heiligen auf Skapulier

und außergewöhnliches Putzen der Bänke und des Boden der Kirche- 4.-

u. 5 Mark gegeben. || für das Herbeischaffen von 12 Tannenbäumen,

4 große im Chor, 6 kleine, jeweils 2 an den Türen und 2 am Ölberg

gegeben …. Mark. - u.s.w.

rechech.

2017 /2018 - a. m.

|