|

Fischerweg

- Eisenfuhren und Warentransporte im 17. Jh. von der Fürstprobstei Ellwangen über Heuchlingen in die Reichstadt

Gmünd. Eine

Vorbetrachtung Bis weit in das 18. Jahrhundert

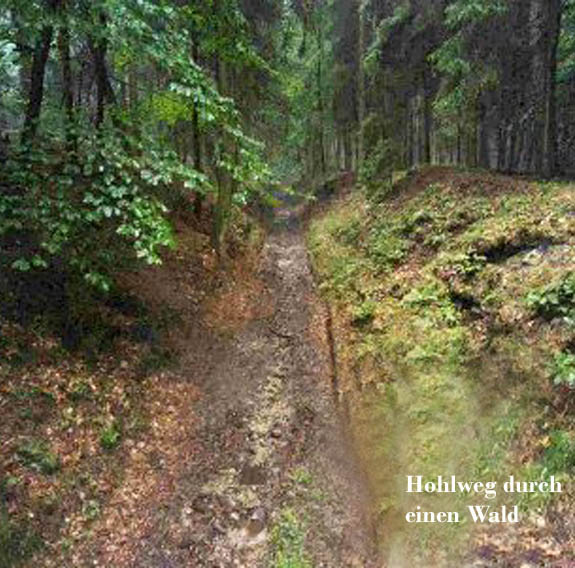

hinein waren selbst die bedeutendsten Heer- und Handelsstraßen unbefestigte

Wege ohne künstlichen Belag. Die alten Wege verliefen daher oft über Bergrücken und Höhenzüge oder entlang

derselben. Sie waren für den Landverkehr günstiger als feuchte Täler,

vor denen die alten Straßen meist auswichen. Das Erdreich dort war

fester, der Untergrund trocknete schneller ab und eine bessere Fernsicht

erleichterte die Orientierung. Die

Wege kreuzten sich oft an markanten

Punkten – markantes Gelände,

an der Kreuzung gepflanzte

markante Bäume, Feldkreuze,

Steinblöcke o. ä. Flüsse durchquerte man an seichten Stellen,

Sümpfe umging man möglichst komplett. Die Ortsverbindungswege führten nicht selten geradewegs hoch über

Anhöhen und von dort wieder steil nach unten zum nächsten Ort.

Nicht unbedeutend für den Warenverkehr und wichtige Anlaufstellen für die Fuhrleute waren die an den Handelswegen liegenden Dörfer und Weiler. Sie beherbergten Schmiede, Wagner, Sattler, Seiler u.a. Handwerk - oft brachen an den Wagen während der Fahrt Räder und Achsen oder Ketten und Spannzeug. Von Bedeutung

waren auch notwendig

werdende Vorgespanne an Steilstücken oder bei Morast.

Meist waren dies Ochsengespanne. (In den Ställen der Bauern

standen - neben Kühen, meist Stiere oder Ochsen,

Pferde nur in seltenen Fälle (waren teuer und unnötige

Fresser, die Pferdegeschirre fast unbezahlbar) Wichtig

zu nennen sind

hierbei auch die Gasthäuser und Herbergen am Weg. Die Fuhrleute und

Transportiere brauchten Ruhezeiten, Futter, Essen und Trinken. Dann

wurden in früher Zeit ein Großteil der Waren und Gegenstände -über

oft lange Strecken, auf dem Rücken oder Handkarren zu Fuß transportiert.

Man denke an die zahlreichen Wanderkrämer, Frucht – und Schmalzträger und Botengänger. Gasthäuser und Herbergen

waren überlebenswichtig.

Die Reichsstadt Gmünd mit ihren Klöstern – ihre

Einwohnerzahl in etwa wie die Reichsstädte Aalen und Bopfingen

und der Probsteistadt Ellwangen zusammen genommen,

hatte einen großen Bedarf an Eisenprodukten aus dem Eisenwerk in Abtsgmünd und Waren wie Fische,

Kirchenartikel, Holz, Kohle

u.a. aus der Fürstprobstei

Ellwangen selbst. Der

Birkbauer, ellwangischer

Untertan, erhebt im Streit mit der Gemeinde Heuch-lingen

wiederholt die Klage, dass Fuhrknechte mit ihren Fuhrwerken verbotenerweise

von den gesetzten Fahrwegen - also den offiziell vorgeschriebenen

Wegenen- abweichen und dabei über seine Grundstücke fahren würden. Die

Sache wurde im Apr. 1670

auf dem Birkhof vor dem damaligen ellwangischen Oberamtmann Johan Friedrichen Lang von Leinzell

verhandelt und hierzu die beteiligten Fuhrknechte befragt und

verhört. Dabei ging es vornehmlich um Warentransporte aus der Fürstprobstei Ellwangen und "Eisenfuhren"

aus dem Eisenwerk Abtsgmünd, jeweils

in die Reichstadt Gmünd (und das umgebende Umland im Remstal).

Die gestellten Fragen an die Fuhrknechte ergaben dabei interessante Einblicke in die verschieden eingeschlagenen Fahrrouten und der Beladungen,

aber auch Einblicke in den Zustand der Wege und deren zeitweisen Unbefahrbarkeit. Dabei bedurfte

schon einen guten Orientierungssinn

um sich in der Landschaft zurechtzufinden. Man beachte, es

gab keine Wegweiser, Ortstafeln und Ortsschilder,

geschweige denn Landkarten. Die Ortsein-

und Ausgänge ließen sich oft nur schwer erkennen. Diese erforderte

gute Ortskenntnisse. Verhöraussagen

- gekürzt (Verhöre spielten im Jahr 1670 - Originaltexte s. Rathaus-archiv Hchl.) Hans

Schurrer zu Unterböbingen, ~ 76 Jahre alt, sagte aus: Zum Ersten: dass er mit seinen Eisenfuhren von Abtsgmünd nach Heuchlingen, von dort auf den Brackwang, dann von dort nach Unterböbingen beim Schlösslein herab und weiter nach Gmünd gefahren sei. Auf dem gleichen Weg habe er des Öfteren das Eisen dem Eisenkrämer Herrn Bürgermeister Jöhlin und dem Söckler Kaspar selig

gebracht. Zum Zweiten: Das kleine Kohl (Kohlenreste und

Kohletrümmer) das man auf der Schmiede

in Abtsgmünd nicht

mehr gebrauchen konnte und das der Schmied in

Unterböbingen gekauft hat,

habe er dem Schmied gegen den Fuhrlohn angefahren. Wenn er in Abtsgmünd Schindeln geholt habe, sei er ebenfallss

den genannten Weg gefahren.

Solchen Weg habe er auch schon

vor und nach der Nördlinger

Schlacht (1634) gebraucht und darin gefahren. Zum Dritten: Seien sie das eine oder andere mal von Heuchlingen auf den Birkhof zu gefahren, aber helingerweise (heimlich), und auch etwa aus Nachbarschaft

- also gutmütigerweise, habe

man sie etliche mal

passieren lassen. Aber es sei dies nicht rechtens, da man, wenn

man von Hchl.

aus dem Birkhof zufahre, verbotenerweise über des Mederbauern Wiese fahren müsse. Schurrer gab

ergänzend hierzu an: Von

Unterböbingen

hinauf gegen des Brackbauer Viehwaid zu, habe es im Fahrweg

etliche grundlose und böse Gruben gehabt. (also tiefe und grundlose

Fahrrinnen) Herr Baumhauer, gewesener Gemeindevogt zu Bargau, habe dem Unterböbinger Amtsuntergebenen angeordnet, dass er

Steine in diese gemeldeten Gruben und Löcher

fahren und ausbessern lassen

müsse bis hinauf zu des Brackbauern Viehwaid und an das Heuchlinger Grubenholz, da sie, die Unterböbinger, dort Trieb und

Trab haben (Trieb und Trabrecht) ……. Michael Fux,

63 Jahre, der bei seiner Mutter in Unterböbingen

hauste, gibt zu Protokoll, Fux kann sich aber nicht erinnern, jemalen

über den Birkhof gefahren

zu sein. Intern: wie laute die Wegführung

v. Abtsgmünd nach

Reichenbach? Dann von dort: über

den Riegelhof, Lusthof, um Holzleuten herum zum Grubenholz ? ……. Wolf App, von Unterböbingen,

etwa 66 Jahre alt sagt, vor der Nördlinger Schlacht

(1634) habe er noch

bei seinem Vater in Reichenbach gelebt, der dort Gmündtischer Schulthteiß

gewesen sei. Er sagt zum Ersten: Wenn

sie in Abtsgmünd Eisen

geholt haben, hätten sie es dem Bürgermeister Jöhlen

selig gebracht. Dabei seien sie mit den Eisenfuhren von Abtsgmünd auf Reichenbach

zu gefahren, von da auf den Brackwang , weiter nach U.böbingen

beim Schlösslein

herab, und weiter nach Gmünd. Zum Zweiten: Wenn

der Weg aber gut (befahrbar)

gewesen sei, so seien er und sein Vater

von Reichenbach auf Mögglingen zu gefahren und weiter nach Gmünd. Zum Dritten: Zum

Vierten: Wann sie mit ihren

Güterwagen von Dinkelsbühl oder ihren Fischwagen

von Ellwangen nach Gmünd gefahren seien, hätten sie in Onatsfeld zum erstenmal Zoll für den Grafen von Öttingen zahlen

müssen, danach den Zweiten auf dem Zollhof oberhalb

Mögglingen den

Wöllwarths. Den

dritten Zoll dann in Mögglingen

und den Letzten zu Unterböbingen. ….... Jakob Beyrlin oder Kuab genannt von Mögglingen und ungefähr 75 Jahre, sagt

Erstens: Zum Zweiten: Auf der Hochstraß habe keiner

hinunterfahren dürfen. Wenn einer helingerweis (heimlich) hinter gefahren und ihn der

Flurer (Feldschütz)

erwischt habe, so habe dieser

einem die Wagenketten abgenommen

oder man mit dem selben

auskommen (klarkommen, bezahlen) müssen. Zum Dritten: Wann sie Güterwagen

von Dinkelsbühl oder Fischwagen

von Ellwangen nach Gmünd gefahren, haben sie

den gesetzten Weg (den vorgeschriebenen

Weg) genommen nämlich: Von Ellwangen auf Schwabsberg zu, von dannen auf Hüttlingen, von Hüttlingen auf Onatsfeld

und von dort auf Hammerstatt.

Von Hammerstatt auf den Zollhof, von dort nach Mögglingen, weiter nach U. Böbingen

und weiter Gmünd zu. …......... Jacob

Fischer zu Mögglingen, ungef. 70 Jahre sagt aus: Wann sie mit Eisenfuhren von Abtsgmünd

seien nach Gmünd gefahren , seien sie von Abtsgmünd

auf Reichenbach, von dannen an des Haidenbauern von Holzleuten Holz ( Haidenbauers Wald), und neben dem Bibert herab,

unter dem Breitenberg herunter auf

Mögglingen, von

dort auf Unterböbingen und weiter Gmünd zu gefahren. Auf der Hochstraß habe keiner hinunter fahren dürfen. Wenn

einer dann doch helingerweise (heimlicherweise)

hinuntergefahren sei und ihn

der Flurer (Feldschütz)

verwischt (erwischt) hat, so habe dieser einem die Spann-Ketten abgenommen, oder man habe mit

demselben anders auskommen (klarkommen) müsse. Für Güterfuhren

von Dinkelsbühl - oder Fischwagen von

Ellwangen nach Gmünd seien alle gegen Mögglingen, Unterböbingen

und auf Gmünd zu gefahren. ….........................

...........................…. ............................. Fischerweg

– oder Fischtransporte von Ellwangen i.d. Reichstadt Gmünd Der Fürstprobst Ellwangen besaß im 17. – und der ersten Hälfte des 18. Jh. bis zu 80 besetzte Fischweiher

und Fischgruben. Aus diesen

Fischweihern nun konnte der große Bedarf an Fischen

der umliegenden Klöster, so

auch der Klöster in Gmünd

, befriedigt werden.

Dabei sprechen beide

Berichte vom „Fischerweg", meinen aber, einmal

die Wege der Fuhrwerke mit den Fischfuhren - zum Andern

die Wege der Fischträger,

also deren Wegerouten. Wobei auch hier - also in beiden Fällen, gilt:

"Den Fischerweg" gab es nicht, allenfalls „Fischerwege" -------

…. Noch offene Fragen <

Die agierenden Fuhrknechte waren offensichtlich (z. Tl. abwechselnd) in und aus versch. Gemeinden

im Dienst. Wer waren deren Dienstherren? größere Bauern, Schultheißen

o.ä.? Wie kamen diese zu solchen Fahraufträgen oder wer vergab

sie? Hier muß noch reche-rchiert werden. < Die Fuhrleute

fuhren, je nach Standort

ihres Heimatstalles und ihrer Ortskenntnisse, verschiedene Routen, abhängig auch von den

Jahreszeiten, dem Wetter und dem jeweiligen Zustand der Wege. Es gibt

noch

weitere

offenen Frage betreffs der "Eisenfuhren"

nach der Reichsstadt Gmünd und dessen Umland. <

Was hatten die Fuhrleute auf ihren Wagen? waren es noch ungeschmiedete Eisenluppen? oder schon vorgeschmiedete

Waren? In welcher Form lagen diese vor? <

Ist die Fertigungsart zur Eisengewinnung in Abtsgmünd im Jahr 1670 noch bekannt? Waren Schachtöfen

und Herdöfen oder schon Vorformen von Hochöfen im Einsatz? <

War parallel zur Eisengießerei schon eine Eisenschmiede im Betrieb

(Altschmiede) oder entstand diese erst später? |