|

Obereramt Heuchlingen – Dorfordnung

– Dorfgemeinschaft - Dorfleben. .. Heuchlingen bildete das

zuletzt gebildeten Oberamt. Diese

Struktur sollte dann bis in das Jahr 1803 andauern. > Das Oberamt

Heuchlingen bestand aus den Gemeinden Heuchlingen, mit ihren Gehöften (Holzleuten war Lehenvergaben

der Klöster in Gmünd- ausgenommen das Hofanwesen „Strohbauer“ welcher d.

Schloss Hchl. angehörte) > Die

Herrschaft Wöllstein mit ihren Waldgebieten und Sägemühlen. > und die

Gemeinde Abtsgmünd, ebenfalls mit seinen Korn - u. Sägemühlen und dem Eisen-

Hammerwerk.

(angemerkt: hier wurde u. a. Stabeisen für die Nagelschmiede im Gmünd,

Mögglingen u.a. Orte vorgehämmert.) < Sitz des

adeligen Oberamtmannes war das Schloß Heuchlingen (zeitweilig)

-- … Heuchlingen

- sozialer

Aufbau - Schichten, Stände zu Anfang des 19. Jh. Eine Übersicht: Zu Anfang des 19. Jh. standen in Heuchlingen annähernd 72

bis 75 Hausanwesen (mit etwas mehr Wohneinheiten). Zusammengesetzt aus

ca. 8 Bauern, ~ 50 Seldner - und

Lehneranwesen

und ca. 15 Häusleranwesen der Taglöhner, Handwerker u. a. Einige der letztgenannten Häusler / Hanwerker-

Anwesen seien genannt: 2 Bäcker

- den Wägnersbeck (Hs.16) u. d. Beckamichele (Hs. 54); 1 Bader - i. Hs. unterhalb

d. „Badquelle“; mind. 2 Zimmermanns- Familien - den Zimmermstr.

Holl u. die Zimmerersippe Schönberger; mind. 2 Maurersippen wie: die "Tonismaurer"

Wanner / Werner i. Hs. 19 u. die Maurersippe Krehwedel i. Hs. 35; mind. 1 Schmied - d. Schmied

Kuhn i. Hs.

25; mind. 2 Hirten u. Hirtenhäuser i. d. Hirtengasse

100. i. Hs. 76 u. Hs.

64/65 a. d. Kirchbühl; 1

- 2 Gänsehirten a. d. Gänsbühl; mind. 2 Schneider, "Beckenschneider"

Jh. Hägele i. Hs. 15 u. d. „Stöffele“-Biehlmaier, a. d. Kirchbühl Hs.

102; 1 Dorfbüttel;

1 Feldschütz;

event. noch 1– od. 2 Nachtwächter; mind.

1 Krämer,

d. Nikolai Ohnewald i. Hs. 86; 1 Käser; 1

Abdecker („Schinder“ – u. a. d. Keartschwarz)

1 Schultheißenhaus

im alten Haus (vermutl. Hs. 26); 1 Mühle; 2 Gasthäuser.

Hinzu kommen noch:

~ mind. 2 Hofstellen a. d. Brackwang, 2 Hofstellen auf dem großen-

und 1 bis 2 H.S. a. d. kleinen Mäderhof, 1 Hofstelle a. d. Birkhof,

1 H.S. a.

d. Riedhof u. 1

Haus im Stöckach, 1

Hs i. Kiart und 1 Hofstelle in Hlzl. („Strohb.) Aufbau

und Verwaltung der Gemeinde Heuchlingen im 18./19. Jh. An

der Spitze der Gemeinde- Hierarchie standen: Der

Schultheiß.

Er wurde vom jeweiligen Landesherren eingesetzt

und hatte dessen Interessen zu vertreten. Er war

verantwortlich für den weltlichen Teil– die weltlichen Belange

in der Gemeinde. Er war Richter der niederen Gerichtsbarkeit, Steuerneintreiber, Amtsschreiber, verantwortlich

für d. Steuerung d. herrschaftl. Frondienste,

u.s.w. -- Vielleicht interessant: ein

Vorfall aus der königlich Wrttb. Herrschaft: auf

Martini 1817 (11. November) legte Herr Schultheiß Trettner das Acciser-Amt

freiwillig nieder, welches dann ich (Josef Ohnewald) erhielt – Der

Anlass: Nach einer Prüfung durch Beamte des Oberamtes wurde der rückständige

und schleppende Steuereinzug durch den Schultheiß Trettner beanstandet.

-- Quelle: Aus d. Tagebuchaufzeichnungen

von Josef Ohnewald. Neben dem Schultheiß

wäre dann zu nennen: Der

Dorfpfarrer- das Pfarramt --

war für die sittlichen - und

kirchlichen Belange in der Gemeinde verantwortlich. ----

Wissenswertes hierzu: Nach der Einvernahme der Fürstpropstei Ellwangen in das neu geschaffene wrttb. Staatsgebiet „Neuwürttemberg“ im Jahr 1803,

ordnete König Wilhelm die Einführung der Kirchenkonvente auch in den

katholischen Landedesteilen Neuwürttembergs an. "Da wir von der Zweckmäßigkeit derselben (d.

Kirchenkonvente) für die Einhaltung äußerer Ordnung und für die Beförderung

der Religion und Sittlichkeit, sowie für die Geitlichen uns überzeugt

halten" (Reyscher-Bd. 10 S. 504f. (ZWL Jg. 49) Dieses Kirchenkonvent

in Hchl. bestand aus

4 ehrbaren Dorfleuten (i. d. Regel Bauern) und dem Dorfpfarrer

als Vorsitzender dieses Konvents. Konventsitzungen

mussten alle 4 Wochen (urspr. 14-tägig) abgehalten werden. Hierbei

wurden alle, die Kirchenzucht betreffende Geschehnisse

im Ort, untersucht und die zu verhängenden Strafen verhandelt. Konkret

verhandelt wurden: Versäumniss des sonntäglichen Gottesdienstes,

Wirtshausbesuche während des Gottesdienstes, Ehebruch, nichtehel.

Geschlechtsverkehr, Ehestreitigkeiten, nächtliches Lärmen, Sauferei,

Tanzvergnügen, abhalten von Lichtstuben u. vieles mehr. Die Bevölkerung

war angehalten, derartige Geschehnisse dem „Konvent“ zu melden. An

Strafen wurden ausgesprochen wie: Nennung von der Kanzel, sowohl der

Person, wie auch das Vergehen. Bei Geldstrafen wurde die anzeigende

Person mit einem Teil der Geldstrafen, oder anderweitig belohnt. ……………. …………………. Dorfverwaltung

und Dorfordnungen Die bürgerliche Gemeinde konnte - unter Kontrolle des Schultheißen (also der Herrschaft)- ihre Angelegenheiten weitgehend selbst verwalten. Sie besaß das Recht, in der Gemeindeversammlung für alle Dorfbewohner verbindliche Satzungen aufzustellen und deren Befolgung auch durchzusetzen. (z.B. Bußgelder) Solche Satzungen wurden oft in einer sogenannten „Dorfordnung“ festgehalten. (es findet sich v. Hchl. keine) Der Umfang eine solchen Dorfordnung war oft noch untergliedert in Waldordnung, Hirtenordnung, Ruggerichtsordnung, u.s.w. In Selbstverwaltung

erfolgte dann Regelungen zur geordneten Flurnutzung im Zuge der Dreifelderwirtschaft,

Vergabe und Verteilung der Allmenden, Festlegung des Schäferzugs durch

die Fluren, die Pferchvergabe und der Pferchverkauf u. mehr.

---- Als personellen Angelegenheiten

können genannte werden: Wahl und von Dorfhirten, Nachtwächtern - oft

in Verbindung mit Feuerschau u. Brandschutz. Die Ernennung von Feldschützen

und Feldvermesser. Planung der Frondienste, Aushub und sammeln von

Leinsand und Leinkies – und dessen Verkauf (für den Häuserbau damals),

und vieles mehr. …. Aufbau und Verwaltung der Bürgergemeinde Heuchlingen – in der Fürstpropstei Ellwangen und *Neuwürttemberg

- *wie das ehem. Gebiet der Fürstpropstei

Ellwangen, der versch. Grafschaften u.a., nach der Eingliederung in das

Königreich Wttb. Bezeichnet wurde. Dabei liegen für die ellwangische Zeit derzeit keine detailierten

Kenntnisse vor. Der personelle Aufbau: Erster Gemeindebeamter war der Schultheiß -

in 1826/27 war es Melchior Trettner. Die weiteren Angestellten: Der rechnungsführende

Bürgermeister oder Accieser, (der

Steuer-eintreiber). Danach war es der Gemeinderechner (Gemeindepfleger) -

(jener Zeit -1826/27- Josef Ohnewald), welcher f. d. das Kassen- und

Rechnungswesen zuständig war. Der Gemeindepfleger durfte jedoch nicht

gleichzeitig Ratsschreiber sein; der Fronbürgermeister - er war i.d.

Regel im Gemeinderat vertreten (1. Gd.Rat); ein

Polizeidiener - in jener Zeit Bernhard Holl; ein Flur- oder Feldschütz

= 1826 Bernh. Kaiser, 1827 M. Hudelmaier -- 1813 noch Flurer genannt; dan ein

Nachtwächter - Anton Burghardsmaiyer; ein Dorfhirte

/Gänsehirte - dieses Thema ist in einem gesonderten Blatt dargelegt. Nicht

mehr aufgeführt sind: ein Abdecker, auch Kleenmeister genannt, ein Dorfhirte für die Schweinehütung und ein

Totengräber. .................. Untergänger:

Überwachung der Feldgrenzen, Feststellung u. Berichtigung der Marksteine

usw. Viehschauer und Brod - und Fleisschauer

- auch Brod - Bier - und Fleisschauer bezeichnet. Feuermeister - Rottmeister = Anführer

einer Feuer-Rotte - meist 10 Mann stark. Localfeuerschauer

für halbjährl. Visitation Kaminschauer (Kaminfeger) – extern Sie beziehen keine Besoldung,

sondern nur die Commun-ordnungsmäßigen Taggelder. .............. Gemeindebedienstete mit Allmandbesoldung

und anderes. Bei der Allmendteilung im Jahre 1804

wurden einen jeweiligen Pfarrer - Schultheiß und Schullehrer

zu Hchl. jedem 6 Alllmandteile,

Für eine Hebamme allhier aber 5 Allmandteile zur Nutzung vorbehalten - s. sep. Thema "Wobei die 23 Allmandteile an verschiedenen Orten gelegen

sind, und wovon das Grundeigentum der Gemeinde zusteht" ................ Besoldungen

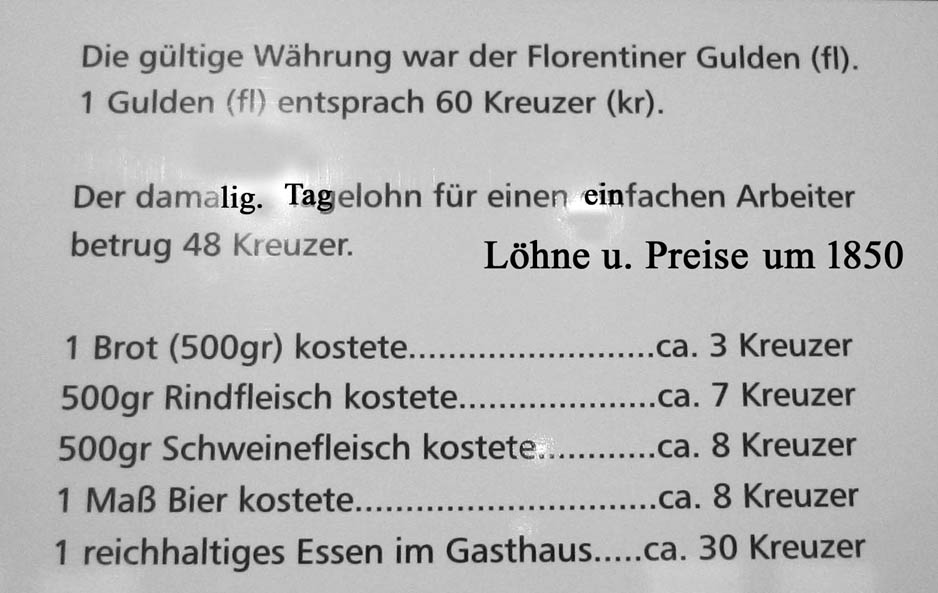

- Beispiele Die

jährliche Besoldung in 1826/27-scheint gering. Dabei wurden aber gesonderte

Einsätze, wie z.B. die einzelnen Sitzungen, Botendienste u.s.w. jeweils mit

Taggelder entlohnt. Diese betrugen in jener Zeit ca. 24 Kreuzer.

Verdienst

- Beispiel gegenüber gestellt: 1860 fertigt der Schuhmacher Vitus Weber

im Auftrag der Gemeindepflege Hchl. für die arme Josepha Vogt v. hier ein Par

Schuhe und bringt |