Wasserversorgung

in Heuchlingen im 18. Jahrhundert bis hinein ins 20. Jahrhundert.

Im Gegensatz zu manch anderen

Gemeinden - zum Beispiel in manchen Dörfern auf der Alb. Diese waren

überwiegend auf Wasser aus Zisternen, aber auch aus Teichen und Bächen

angewiesen. Oft musste das Wasser aus entfernten Orten mit Fuhrwerken

angefahren werden. ……………….. …………………. Wasser – Versorgungssysteme 1. Schachtbrunnen, in der Funktion als Zieh - Pumpbrunnen oder Schöpfbrunnen. 2. Lauf - und Trogbrunnen 3. Reine Schöpfbrunnen. Das Wasser wurde aus niederen Sammelschächten oder Quellgruben geschöpft 4.

Hierbei darf auch der Leinfluss als wichtige Wasserquelle zur

Viehversorgung - vor allen der Talanwohner- nicht unerwähnt bleiben. Schachtbrunnen wurden von gelernten Brunnenbauern in einer speziellen

Grabe- und Ausmauerungstechnik erstellt. Diese Arbeit war nicht ganz

ungefährlich. Die Schächte waren nicht selten 10 und mehr Meter tief.

Teilweise wurden statt der Ausmauerung auch Bohlen verwendet. Man sprach dann

auch von einem Brunnenkorb. Hier ist vieleicht interessant: in alten Heuchlinger Kirchenbüchern

deuten „Übernamen“ wie, Gruber, Grubenmichel, Grubenfranz u.a., auf

die Tätigkeit des Brunnenbauens hin. Mitte

des 19. Jahrh. kamen dann sogenannte

Schwengelpumpen zum Einsatz. Diese schafften aber nur eine Schöpftiefe von

maximal 8 Meter.

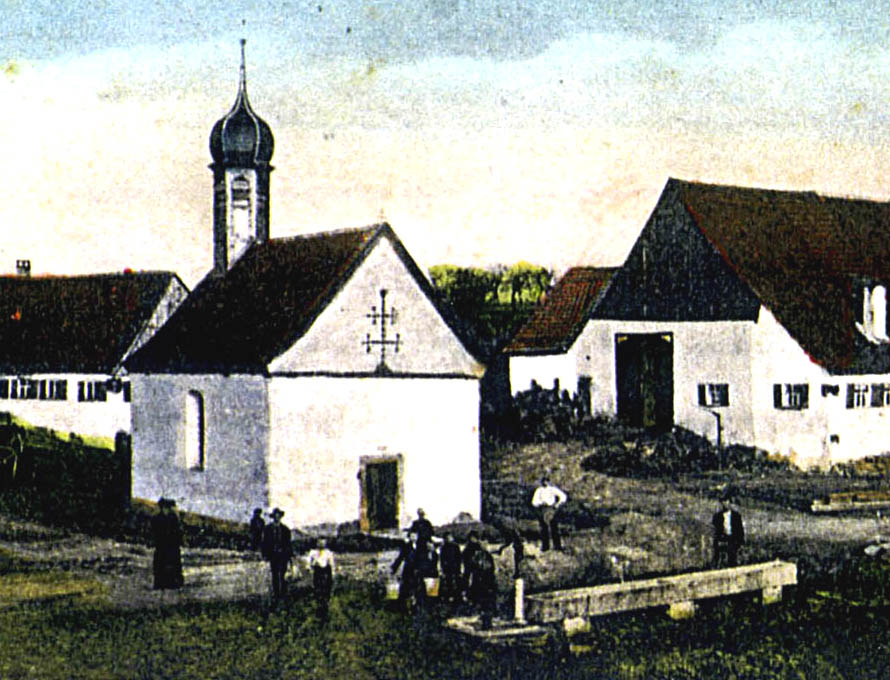

. . Das

Bild hier zeigt einen alten Pumpbrunnen

Das Schöpfbrunnensystem war gleich dem der Laufbrunnen. Das

gefasste Quellwasser hat man in bodengleiche gemauerte Wannen und niedere

Schächte geleitet. Aus denen wurde das Wasser dann mit einer

sogenannten Schapf in Eimer u.a. Behältnisse geschöpft.

Beispiele

Schachtbrunnen

mit einer Seil-Haspel

(Rolle)

Schachtbrunnen

mit Schwengelpumpe

|

Laufbrunnen

mit Brunnenstock

Laufbrunnen

mit Brunnenstock