|

Brunnen in Heuchlingen

..............................

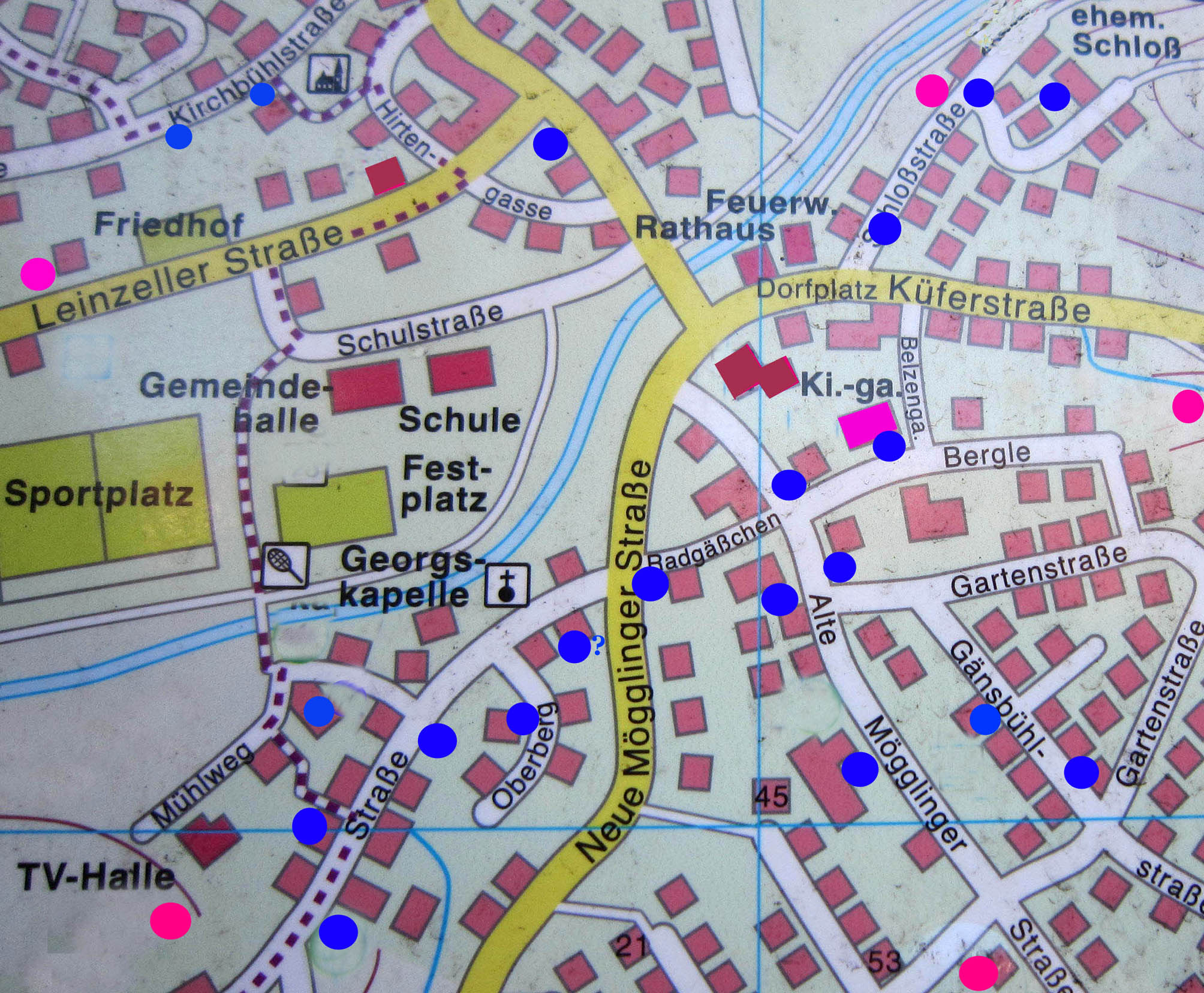

Die Brunnen rechts der Lein

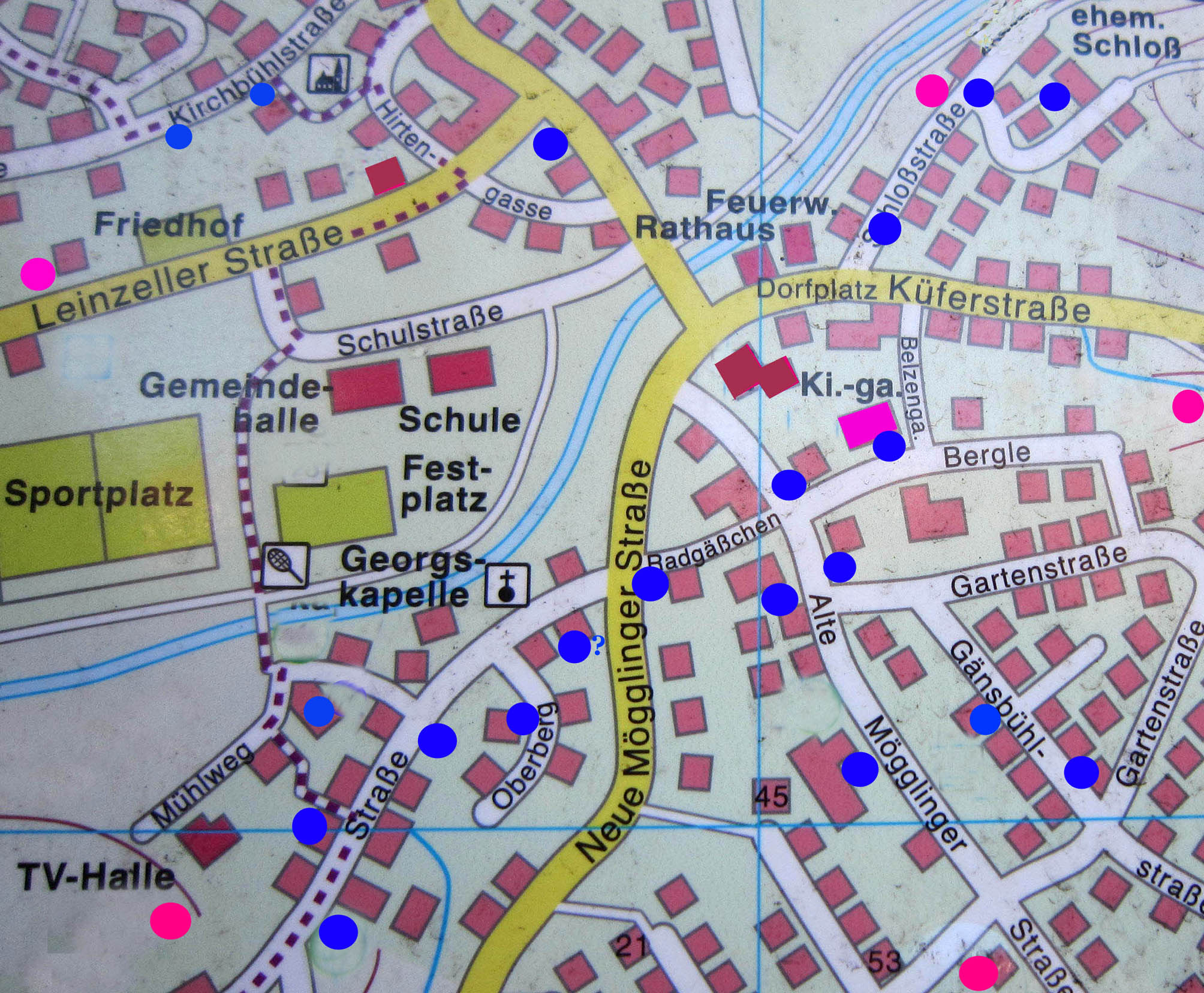

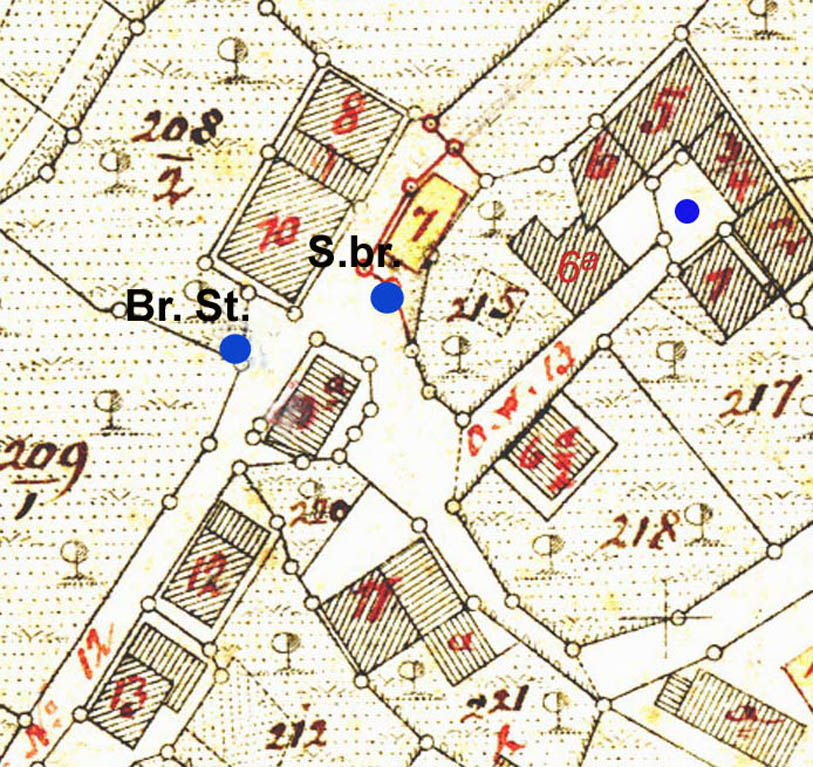

Legenden: rote Punkte: Quellfassungen – Reservoire, blaue Punkte: Brunnenstandorte

Brunnentour

Die Brunnentour beginnt

im Schloßhof, führt die Schloßgasse hinunter zur Küfergasse

und vor zur Alten Mögglinger Straße, macht einen kleinen Schwenk hoch

zum Bergle, geht zurück, weiter über den Gänsbühl, den "Hohengartenberg"

hinunter und weiter zur Vorstadt. Dabei werden wir auf rund 19 Brunnen

oder Brunnenanlagen stoßen.

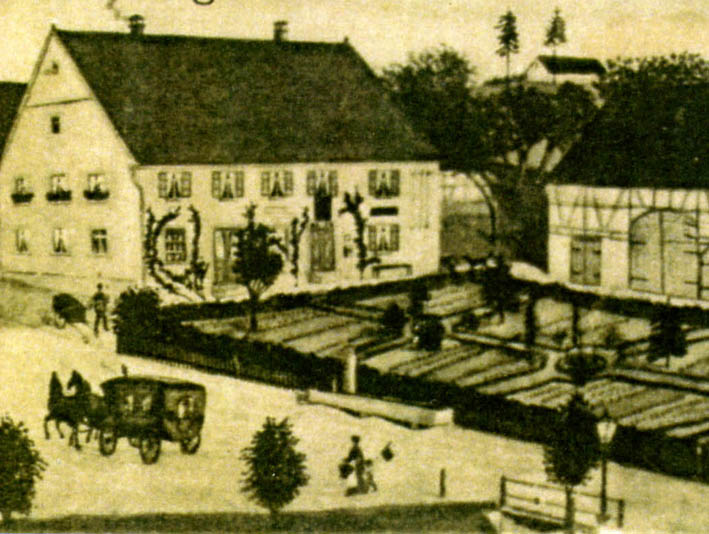

Schachtbrunnen im Schloßhof

Mitten im Schloßhof

befand sich ein tiefer Schachtbrunnen. Noch lebende Zeitzeugen wissen

von dem Brunnen allerdings nur noch aus Erzählungen ihrer Eltern und

Großeltern. Auch wie lange der Brunnen im Gebrauch war, ist unbekannt. Mitten im Schloßhof

befand sich ein tiefer Schachtbrunnen. Noch lebende Zeitzeugen wissen

von dem Brunnen allerdings nur noch aus Erzählungen ihrer Eltern und

Großeltern. Auch wie lange der Brunnen im Gebrauch war, ist unbekannt.

Nach Hans Bihlmaier war

früher bei Regenwetter ein runder Abdruck der Schachtausfüllung immer

deutlich zu erkennen. Und zwar als eine Art großes Kreuz in der vermuteten

Schachtmitte- vieleicht noch ein Rest der Bohlenabdeckung. Dabei schätzt

er den Durchmesser des Schachtes auf 2 m oder größer ein.

Etwas zur Tiefe

des Brunnenschachtes: In Recherchen von Pfarrer Zeyer sprechen Zeit-zeugen

von einer Tiefe bis zur Talsohle - eher nein! Sicherlich reichte sie

aber bis zur Sandstein - Felsformation der Brunnenstube für den Badbrunnen.

Neue Erkenntnisse:

Zu diesem oder diesen Brunnen im Schloßhof gibt es nun aber neue

Erkenntnisse. Zu lesen sind sie in dem Sonderdruck des Ellwanger Jahrbuchs

2006/2007, Band 41, S. 384 386.

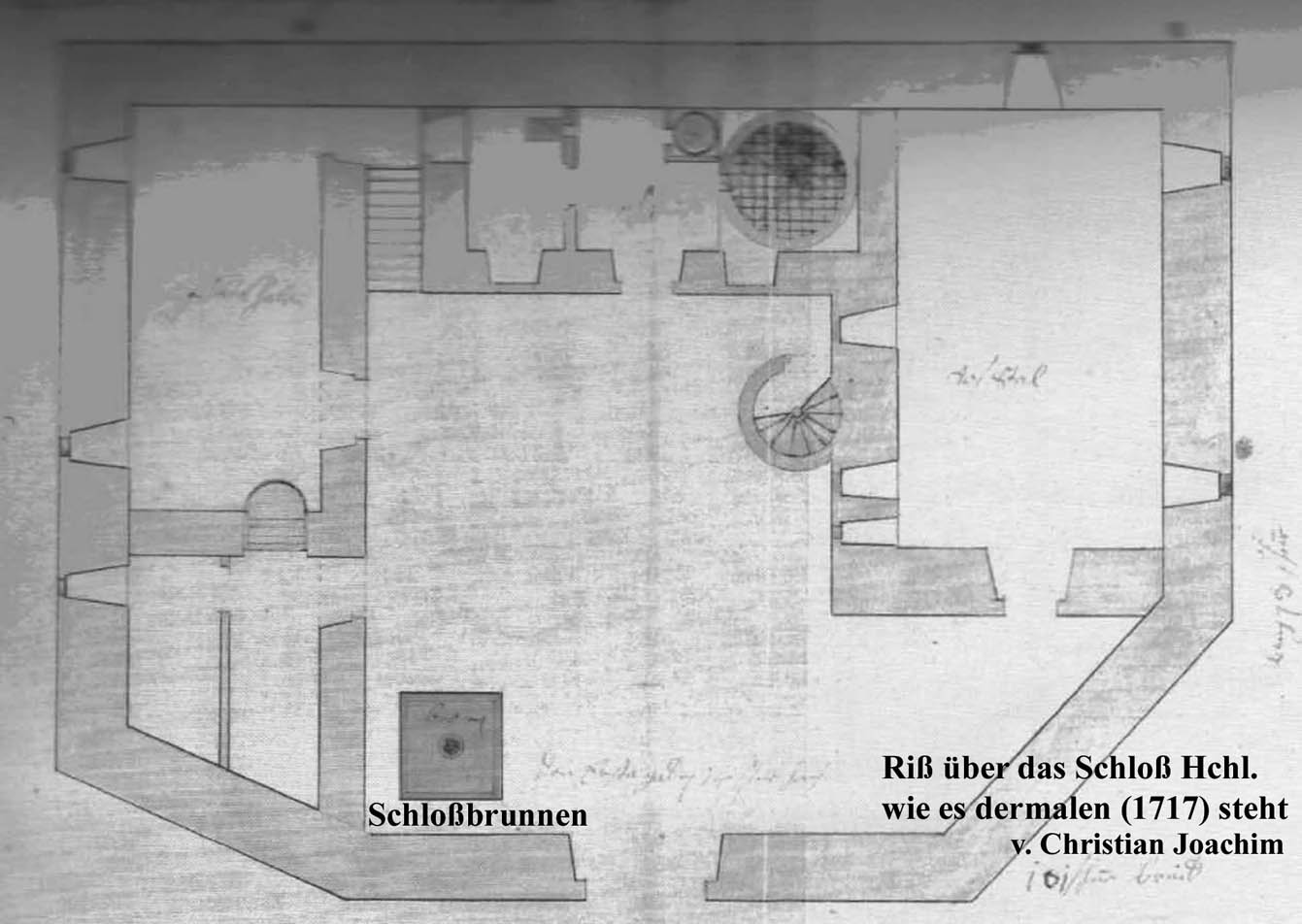

Hintergrund: Im

Jahr 1717 hat man geplant, das Schloss in Hchl. als Oberamtssitz - 1

von insgesamt 6 O/A im Ellwanger Herrschaftsgebiet - neu zu gestalten,

was aber nie zur Durchführung kam. Hintergrund: Im

Jahr 1717 hat man geplant, das Schloss in Hchl. als Oberamtssitz - 1

von insgesamt 6 O/A im Ellwanger Herrschaftsgebiet - neu zu gestalten,

was aber nie zur Durchführung kam.

..................

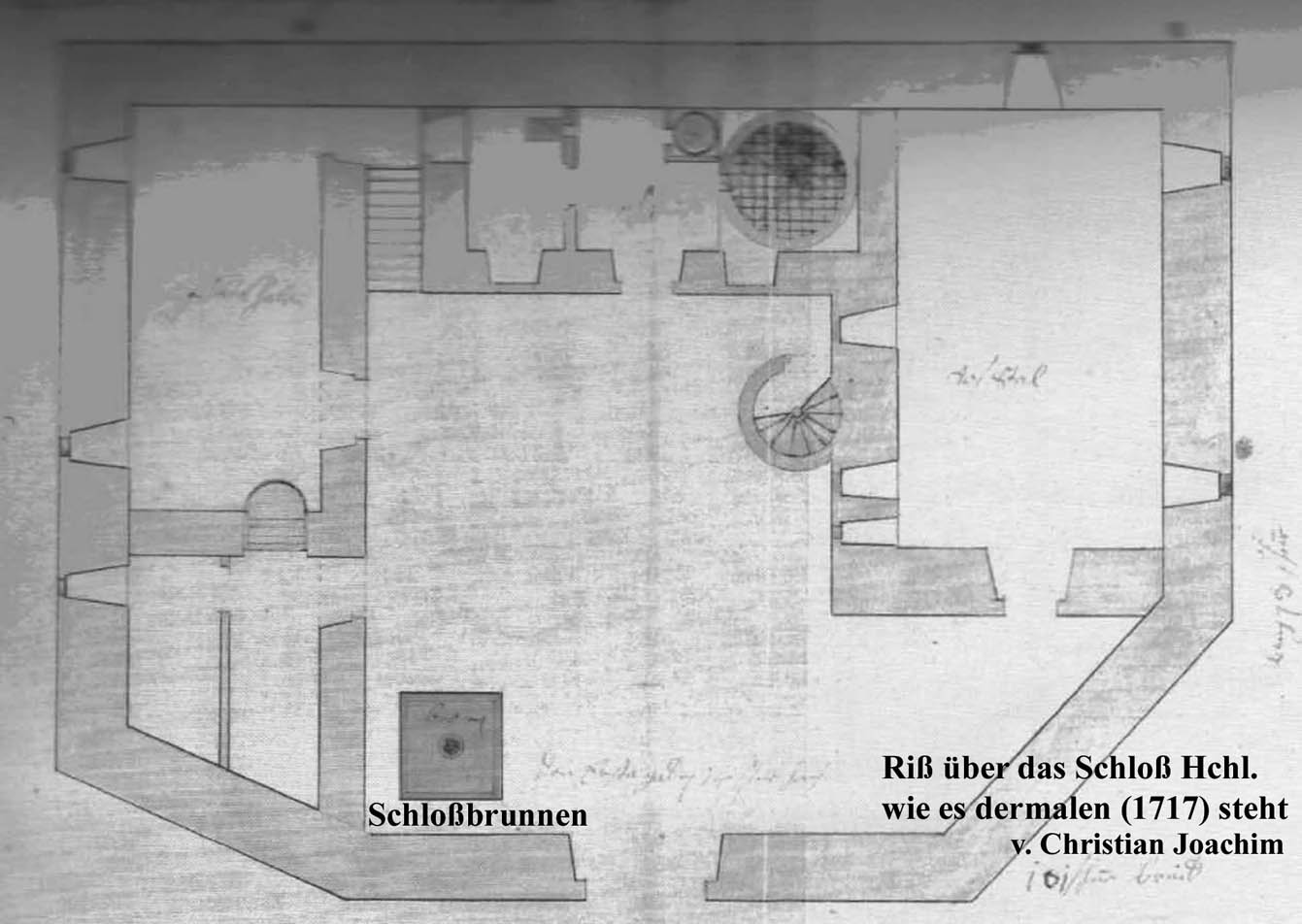

Ein Christian

Joachim beschreibt nun in seinem Umbauplan von 1717 den vorgefundenen

Bauzustand so: Dem Südtrakt zum Hof ist ein

runder Treppenturm vorgebaut. Auch lässt sich der Schlossbrunnen

anhand eines Grundrisses im westlichen Hofbereich lokalisieren. siehe

hierzu nebensteh. Abbildung

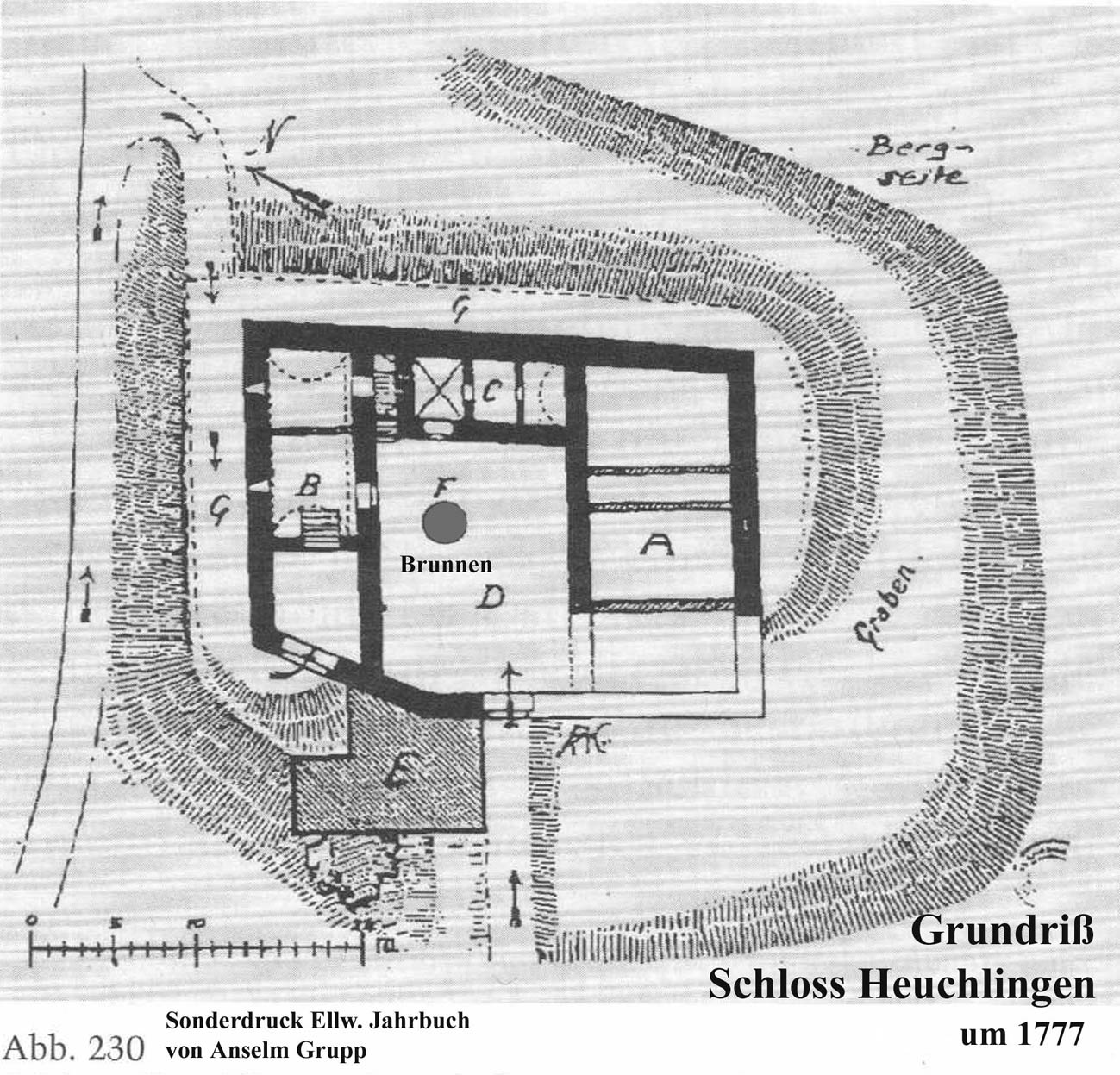

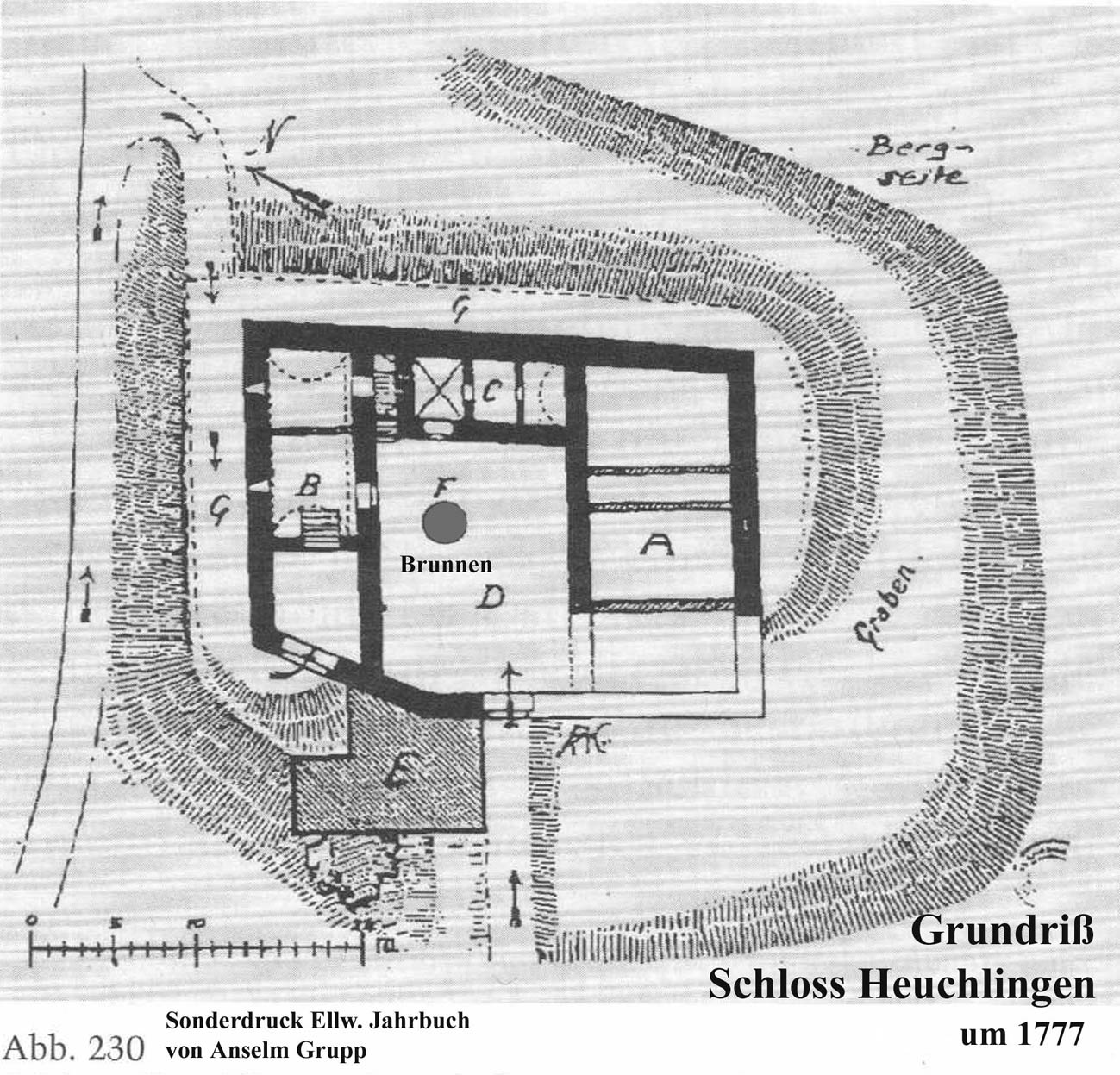

1777

dann, fordert der damalige Amtsschreiber Gottfried Canaris den Bau

eines Brunnens. Mit diesem Vorhaben wurde ein Johann Hagenlocher beauftragt.

Die Position des Brunnens befand sich ungefähr in der Mitte des Schloßhofes

- siehe erste Bildansicht. Frage: war der

1717 beschriebene alte Brunnen nicht mehr nutzfähig oder eingestürzt?

Weiterer Schachtbrunnen

auf dem Schlossberg? Nach Meinung von Xaver Beirle befand sich wenige

Schritte hinter dem Haus Arnold, dem Hang zu, ein weiterer Schacht-brunnen.

Hans Bihlmaier räumt die Möglichkeit eines Brunnens dort ein, kann sich

konkret aber nicht daran erinnern.

Pfarrer Zeyer recherchiert dann auch eine Schloss-Versorgungsquelle

im Schloßgarten und noch eine *Quellzuführung aus dem weit entfernt

liegenden Wald des Franz Ilg auf der nördlichen Leinseite. s. Pf. Archiv,

Krt. 32 (*ist unwahrsch.)

Ein Schachtbrunnen

im ehem. Schloßgarten?

Albrecht Bucher erzählt

im Dez. 2011 von einem Brunnenschacht hinter dem Haus Pawlita - dem

Haus A. Bucher zu. Der Brunnenschacht kam bei der Ausgrabung des Hauses

zum Vorschein. Er war mit fachmännisch geformten Mauersteinen ausgemauert.

Zum Schacht hin führte ein Plattenweg, ebenfalls mit geformten Bodenplatten.

Den Brunnenschacht hat Alexander Pawlita bis zu einer Schachtiefe von

ca. 2 m wieder hergerichtet. Nach A. Bucher gibt es hiermit ganz eindeutig

auch einen Hinweis darauf, dass hier einst ein Gebäude gestanden haben

muss - bedarf ggf. näherer Recherchen. Albrecht Bucher erzählt

im Dez. 2011 von einem Brunnenschacht hinter dem Haus Pawlita - dem

Haus A. Bucher zu. Der Brunnenschacht kam bei der Ausgrabung des Hauses

zum Vorschein. Er war mit fachmännisch geformten Mauersteinen ausgemauert.

Zum Schacht hin führte ein Plattenweg, ebenfalls mit geformten Bodenplatten.

Den Brunnenschacht hat Alexander Pawlita bis zu einer Schachtiefe von

ca. 2 m wieder hergerichtet. Nach A. Bucher gibt es hiermit ganz eindeutig

auch einen Hinweis darauf, dass hier einst ein Gebäude gestanden haben

muss - bedarf ggf. näherer Recherchen.

………………

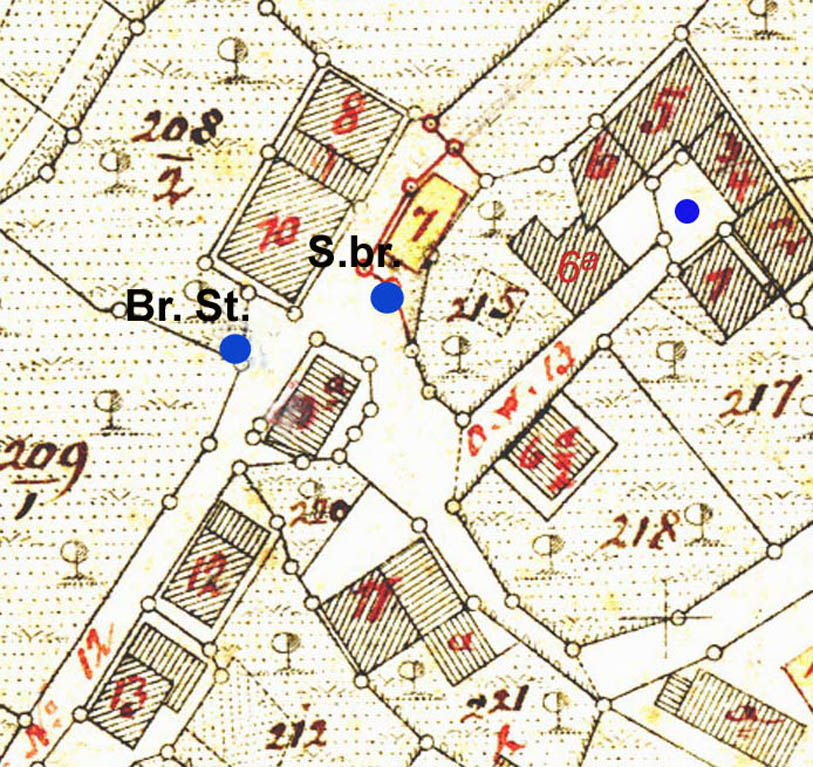

Schacht - und Pumpbrunnen am Aufgang zum Schloss

Im Jahre 1864

haben die Schloßberg - Bewohner der Häuser 1 bis 13

am Ortsweg Nr. 12 in der Schlossgasse auf der Parzelle 209/2 beim Haus

Nr. 7 einen Brunnen gegraben und einen Pumpbrunnen eingerichtet.

Die genannten Häuser 1 bis 13 betrafen alle Gebäude auf dem Schlossberg

bis hinunter zum früheren Haus "Maures-Schreiner"- heute Fam.

Gerkowski. Hier stellt sich jetzt die Frage :

war zu dieser Zeit- 1864, der Schachtbrunnen auf dem Schloßplatz

schon stillgelegt oder unbrauchbar?

Legende zum Bild: Die mittlere

blaue Markierung auf dem Plan zeigt den wahr-scheinlichen Standort

des vor erwähnten Brunnens. Die blaue Markierung. rechts zeigt den Brunnen

im Schloßhof, die linke Mar-kierung den Standort der Brunnenstube

zum Badbrunnen am Aufgang zum Schloßberg

.

Massive Beschwerden:

wegen dieses Brunnens gab es dann immer wieder massive Beschwerden.

1902 stellt die "Wassernutzungsgesellschaft des laufenden Badbrunnens"

ein Ultimatum zur Stilllegung und Auffüllung des Pumpbrunnens, weil

über diesen Brunnen schädliche Abwässer und auch Gülle aus den dort

benachbarten Ställen in den Badbrunnen am Aufgang zum Schlossberg gelangen

würden. Hier kann man nun vermuten, dass der beanstandete Pumpbrunnenschacht

über dem Quelleinzug des Badbrunnens lag - es wäre dies die Brunnenstube,

nahe beim früheren Schlosswägnerhaus Nr.10 in der Parzelle 209/1- im heutigen Boppschen Garten.

……………… …………….. ……………….

Badstube - Brunnenstube - Badbrunnen

Geschichte

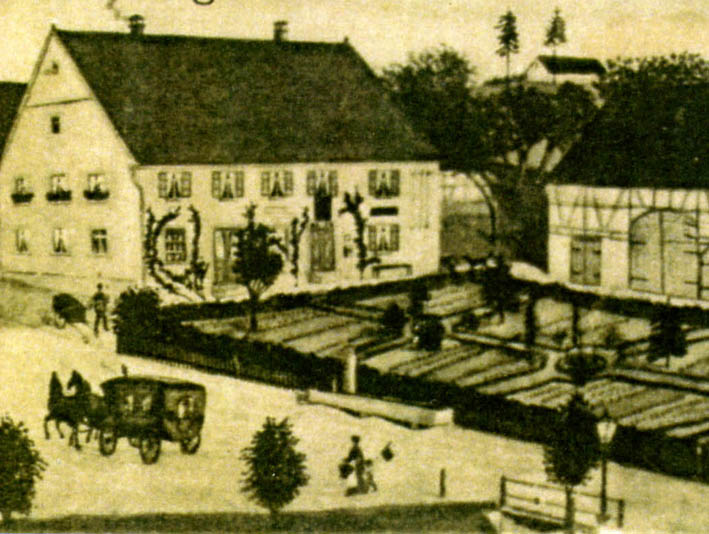

Schon in alter Zeit diente der Badbrunnen zur Wasserversorgung für Mensch

und Vieh in der gesamten "Küfergasse" und der Bewohner am

Schlossberg. Daneben aber auch zur Versorgung der Badstube

unterhalb der Brunnenstube in der Talaue.

Im Heimatbüchlein "750 Jahre Heuchlingen" steht:

Die bereits 1366 genannte

Badstube befand sich hinter dem früheren Haus von Gustav

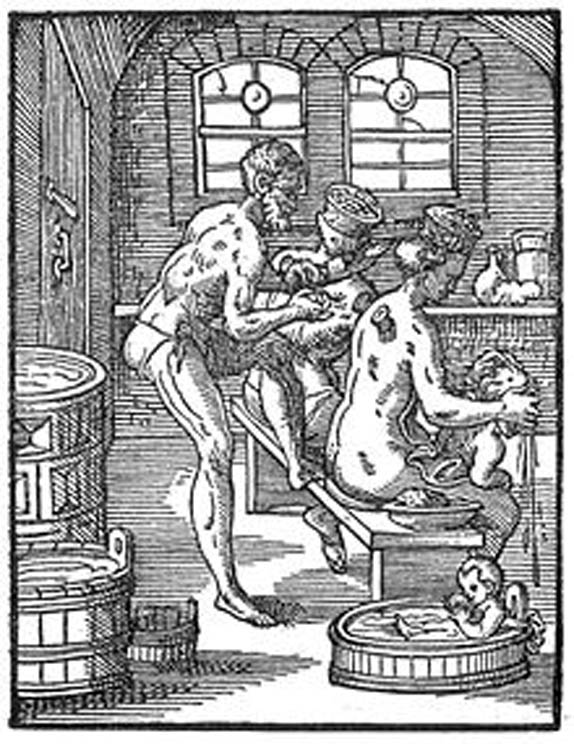

Holstein und ehem. Pizzeria. In dieser Badestube waltete ein Bademeister,

allgemein nur Bader genannt, seines Amtes. Der Bader wurde von der Gemeinde

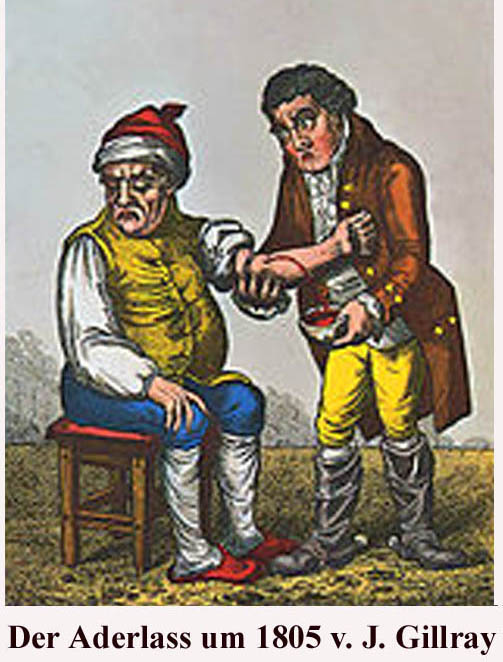

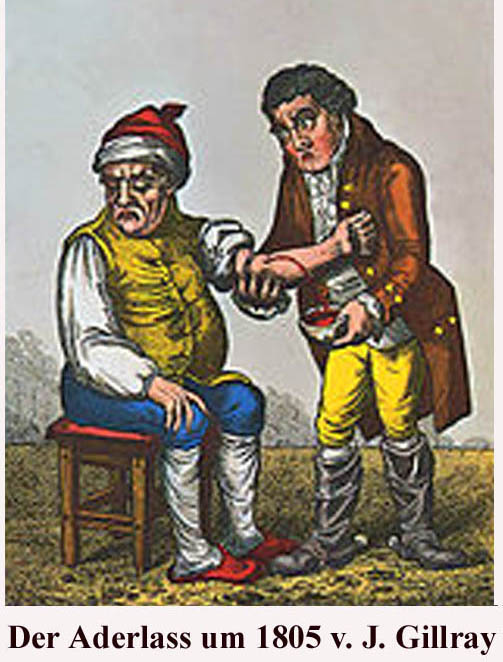

bestellt. Er war zugleich Wundarzt und Aderlasser.

Auch setzte er den Leuten Blutegel an. Diese kamen sehr reichlich am

Nägelessee vor. Davon zeugt noch der Flurname "Nägelessee, ursprünglich Egelessee, abgeleitet v. Egel.

Diese "Badstube" ist dann auch der Namensgeber für

die Quellfassung und den Badbrunnen.

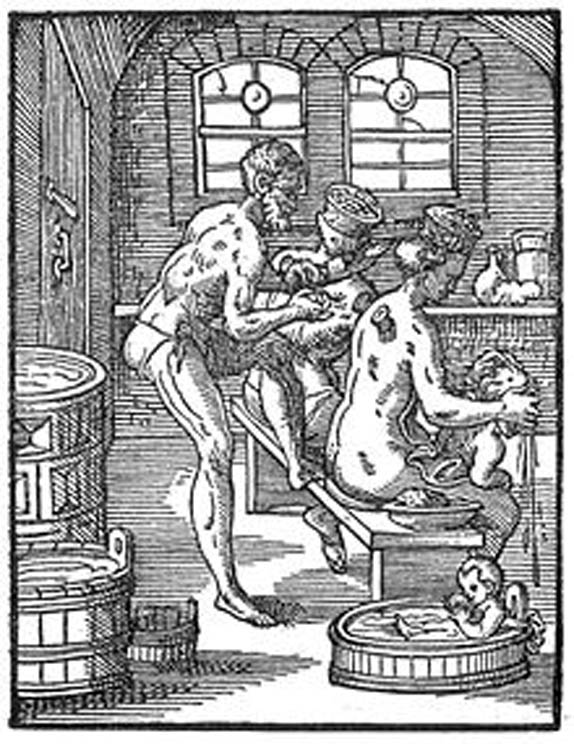

Eingefügt

Ärztliche Versorgung im Mittelalter bis zur Neuzeit

Neben den wenigen studierten Ärzten bildeten

im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit die Bader, Barbiere, Scherer,

Wundärzte und Hebammen den Hauptanteil der Heilpersonen,

vor allem der armen Bevölkerung in Stadt und Land. Sie waren

die „Ärzte der kleinen Leute“ und übten einen hochgeachteten, Heilberuf

aus. Er umfasste das Badewesen, Körperpflege und Kosmetik, Teilgebiete

der Chirurgie, der Zahn- und Augenheilkunde, Kinderkrankheiten u.a.

......

Innere Medizin und Chirurgie

Die Aufgaben der Wundärzte und akademischen Mediziner, wurden

nach einem Beschluss des Konzils von Tour's

(1163) und des IV. Laterankonzils von 1215,

strikt voneinander getrennt. Die Chirurgie wurde als mindere Medizin

aus den Universitäten ausgeschlossen

Ebenso wie akademische Ärzte keine chirurgischen Eingriffe

vornahmen und mit Blut nicht

in Berührung kommen sollten, war es Wundärzten untersagt, Innere Medizin

zu betreiben.

.............

Bader - Barbiere- Wundärzte

Die Ausübung der praktischen Chirurgie im Mittelalter oblag

den in Zünften zusammen-geschlossenen Handwerkschirurgen. Je nach regionaler

Ausprägung waren dies die Bader, Barbiere und Wundärzte.

Bader

Die Bader durchliefen im Laufe der Zeit eine handwerkliche

Lehre Die Laufbahn vom Gesellen zum Meister war geregelt. Die Lehre

bei einem Meister dauerte drei Jahre.

Danach war eine dreijährige Wanderschaft und Ausübung des

Gewerbes bei anderen Meistern gefordert. Erst nach Ablegung einer recht

kostspieligen Meisterprüfung und eines Examens war dem Bader dann die

selbständige Berufsausübung erlaubt.

Heute werden Teile des Arbeitsspektrums der ehemaligen

Bader von verschiedenen Berufen (mit-) übernommen, etwa von Orthopäden,

Physiotherapeuten, Masseuren, Maniküren, Kosmetikern oder Heilpraktikern.

Wundärzte - Chirurgen

Hauptaufgabe der Wundärzte war, neben dem damaligen Allheilmittel,

dem Aderlass, die Versorgung äußerer Wunden. Außerdem behandelten Wundärzte

Abszesse, Hämorrhoiden, Verbrennungen und Krampfadern, führten Starstiche,

Blasenstein- und Bruchoperationen und Darmnähte durch, renkten Gelenke

ein, versorgten Knochenbrüche und zogen Zähne. Außerdem nahmen Wundärzte

Amputationen vor und stellten Prothesen her.

.........

Chirurgen und Wundärzte in Heuchlingen

In Heuchlingen lassen sich im 17. bis 19. Jh. 7 Chirurgen

und Wundärzte auszumachen:

<

Friedrich Kuhn,

Balneator (Bader) vom Mederhof, * ~1685, oo 1715 die Margaretha

Vogt ...von Hlzl. - Dr. Reg. 185 - <

Friedrich Kuhn ,

Balneator, der. Sohn, *1722,

oo 1747 Maria Sturm v. Hlzl. - Dr. Reg. 185 - <

Johann Kuhn, Bader, Sohn des Friedrich, * 1751, oo

1780 Rosina Leßle v. Hchl. - <

Franz Eisele, Chirurg in Hchl.,

* 1755, oo 1797 Klara Schierle v. Hchl.

- < Johann Radizi,

Chirurg in Hchl., dann Wirt u. Chirurg in Hlzl., * 1779, oo 1815 u.

1822 - < Maximilian Barth,

Chirurg, eröffnet 1838 eine Praxis in Hchl., * 1812, oo 1842 Theresia ...Mangold

v. Hchl. - < Josef Kuhn,

Wundarzt in Hchl., * 1842, oo 1872 Mathilde Knödler v. Hlzl. Angemerkt:

Kuhn baut das Hs. 113 (Gasthaus Rose)

Auch eine Beinamputation im Jahr 1852 ist belegt. Nachdem

eine Wundbehandlung von Chirurg Barth an einem Hchl. Patienten nicht

erfolgreich verlief, musste das Bein amputiert werden- der Patient überlebte

natürlich. Dabei fielen Kosten von ~ 28 fl. an, die von der Armenkasse

der Gemeinde beglichen wurde.

Soviel zum Thema „Bader" und "Wundärzte"

Badbrunnenstube - Badbrunnen – Wassergemeinschaft

Die Badbrunnenstube und Quellfassung im Boppschen

Garten

Die

Quelle zur Versorgung der Badstube und des Badbrunnens entspringt aus

einer Stubensand-steinschicht. Diese Quellschüttung Die

Quelle zur Versorgung der Badstube und des Badbrunnens entspringt aus

einer Stubensand-steinschicht. Diese Quellschüttung

wurde gefasst und darüber eine sogenannte Brunnenstube gemauert.

Über Deichel (aus Holz gefertigte Röhren) wurde das Wasser dann,

einmal zum Badbrunnen und zur Badstube, welche sich in der Talaue unterhalb

d. B. Stube befand, geleitet.

Heute speist die Brunnenstuben-Quelle nur noch den

neuen Badbrunnen an der Holzleuter Straße.

(bis zum Abbruch des Boppschen Anwesen im Jahr 2021wurde auch deren

Garten-anlage aus der Brunnenstube bewässert.

Zum Bild: Im unteren Teil des Bildes sind deutlich

die Felsquader der Sandsteinformation zu erkennen. Das Wasser strömt

von links her unter den Felsen in den kleinen Sammelschacht.

Der Badbrunnen

Man kann gut annehmen dass mit dem Bau der Brunnenstube sich

eine "Wassernutzungs-gesellschaft des laufenden Badbrunnens"-

so ein Akteneintrag- gegründet hat. Diese ließ einmal den Badbrunnen

aufstellen und die notwendige Deichelleitung verlegen. Die Gemeinschaft

umfasste vermutl. die Hausanwesen der gesamt. Küfergasse und einen

Teil der Schlossgasse. (Bewohner vom obere Schlossteil hatte (zumind.

zeitweise) eine eigene Brunnenanlage. Man kann gut annehmen dass mit dem Bau der Brunnenstube sich

eine "Wassernutzungs-gesellschaft des laufenden Badbrunnens"-

so ein Akteneintrag- gegründet hat. Diese ließ einmal den Badbrunnen

aufstellen und die notwendige Deichelleitung verlegen. Die Gemeinschaft

umfasste vermutl. die Hausanwesen der gesamt. Küfergasse und einen

Teil der Schlossgasse. (Bewohner vom obere Schlossteil hatte (zumind.

zeitweise) eine eigene Brunnenanlage.

Für einen Teil dieser Genossen findet sich

ein Eintrag im Servitutenbuch S. IV.

Hierin

sind Deichelnutzungsrechte in der Parz. 209/2 für die Häuser

23, Michael Hasenmaier-"Schneiderbauer"-(Knödler),

für das Haus 24, "Nullenmann"- Jos. Bihlmaier-(Geiger),

für d. Haus 25 mit dem Schmied Sebast. Strampfer -(Lutz) und für

das 26, Anton Klotzbücher - spät. Haus Seibold eingetragen.

Der Badbrunnen diente also zur Wasserversorgung für Mensch

und Vieh in d. "Küfergasse" und der Bewohner am unteren Schlossberg.

Der Badbrunnen bestand aus einem langen Brunnentrog mit dem Brunnenstock

am oberen Trogende. Er stand am Fuße des Schloss-bergs unmittelbar am

Ziergarten der ehemaligen Poststelle. Das Zuleitungsrohr war erhöht

im Brunnenstock angebracht. So konnte man das Wasser auch in Gefäße

einfüllen. Das Überwasser lief in den nahen Käferbach.

Angemerkt: Beim Bau der "Molke" (um

1890) mit einem Dampfmaschinenhaus, wurde vom Badbrunnen weg eine Wasserversorgungsleitung

zu der neuen "Molke" verlegt. (Die Leit-ungen waren bereits

als Guß - od. Stahlrohren gefertigt - Qu.

u.a. Jos. Ehmann - 2015)

.......................

Die erste private

„Wasserleitungs – Gesellschaft“

in Heuchlingen

1911 wurde für die gesamte Küfergasse das

erste private Wasserversorgungssystem gebaut. Dazu wurde im Gewann

der "Auftweid" - in der Parz. 390-

eine Quelle in einem Reservoir gefasst. Von hier aus führte sodann eine

Hauptleitung am Bach entlang zur Küfergasse und weiter vor bis zum „Adler“.

Das Leitungsnetz erreichte dann alle Häuser entlang der Küfergasse,

den „Adler“ und auch noch das damalige Haus "Klopfer" an der

Alten Mögglinger Straße.

Die gesamte Installation

erfolgte damals unter der Leitung des Schlossermeisters Bernhard Ohnewald.

Dabei ließ dieser auch eine Stichleitung in einen Schacht

im Garten über seinem Haus am Bergle verlegen. Aus diesem Schacht konnte-

neben dem Ohnewald, auch der "Lauchbauer" von seinem Stall

aus mit einer Handpumpe Wasser entnehmen. Zeitzeugen wissen auch von

einem Anschluss in den Keller des Kindergartens aus eben diesem Schacht.

Dieser, sozusagen private Schacht, ist später dann eingegangen.

Interessant dabei: Beim

ersten Öffnen des Hauptschiebers, gab Ohnewald mit der Pistole Signalschüsse

ab. In allen in Frage kommenden Häusern wurden daraufhin die Hähne geöffnet.

Das Wasser konnte fließen.

Wie ging es weiter mit der

Wasserversorgung im Dorf? Erst in den 1950er-Anfangsjahren war der komplette

Ausbau der Wasserversorgung für das ganze Dorf (inbesonders den

Schloßteil und den Gänsbühl) vollständig abgeschlossen.

Die hier genannte private Wasserversorgung verlor ihre Bedeutung. Zuletzt

versorgte nur noch der "Schneiderbauer" Knödler seinen

Viehstall und weitere Hofteile mit Wasser aus der Quellfassung.

Außer Knödler nutzte dann noch der "Adlerwirt"

Jettinger die Quellfassung, bis zuletzt hauptsächlich zur Kühling

der Wurst - und Konservendosen in seinem Schlachtbetrieb.

*Das Ende der privaten Wasserversorgung in der Küfergasse: 2017

wurde im Zuge von Grabarbeiten (Leitungsrepar.) im Garten b. Mederveit-Weber

durch den eingesetzen Bagger die Hauptleitung der Quellfassung abgerissen.

Jettinger ließ daraufhin (wohl n. entspr. Abssprachen) die Leitung

beim Reservoir kappen. *Aussage

v. S. Altmann u. J. Ehmann u. A. Knödler.

105 Jahre also tat diese private Wasserversorgung, wenn zuletzt

auch nur noch eingeschrängt, ihre Dienste. Eine weitere Ära

ging damit zu Ende.

zurück z. Brunnen Navigation

Weiter zur Alten Mögglinger Straße, zum Bergle und auf

den Gänsbühl.

|

Die

Quelle zur Versorgung der Badstube und des Badbrunnens entspringt aus

einer Stubensand-steinschicht. Diese Quellschüttung

Die

Quelle zur Versorgung der Badstube und des Badbrunnens entspringt aus

einer Stubensand-steinschicht. Diese Quellschüttung